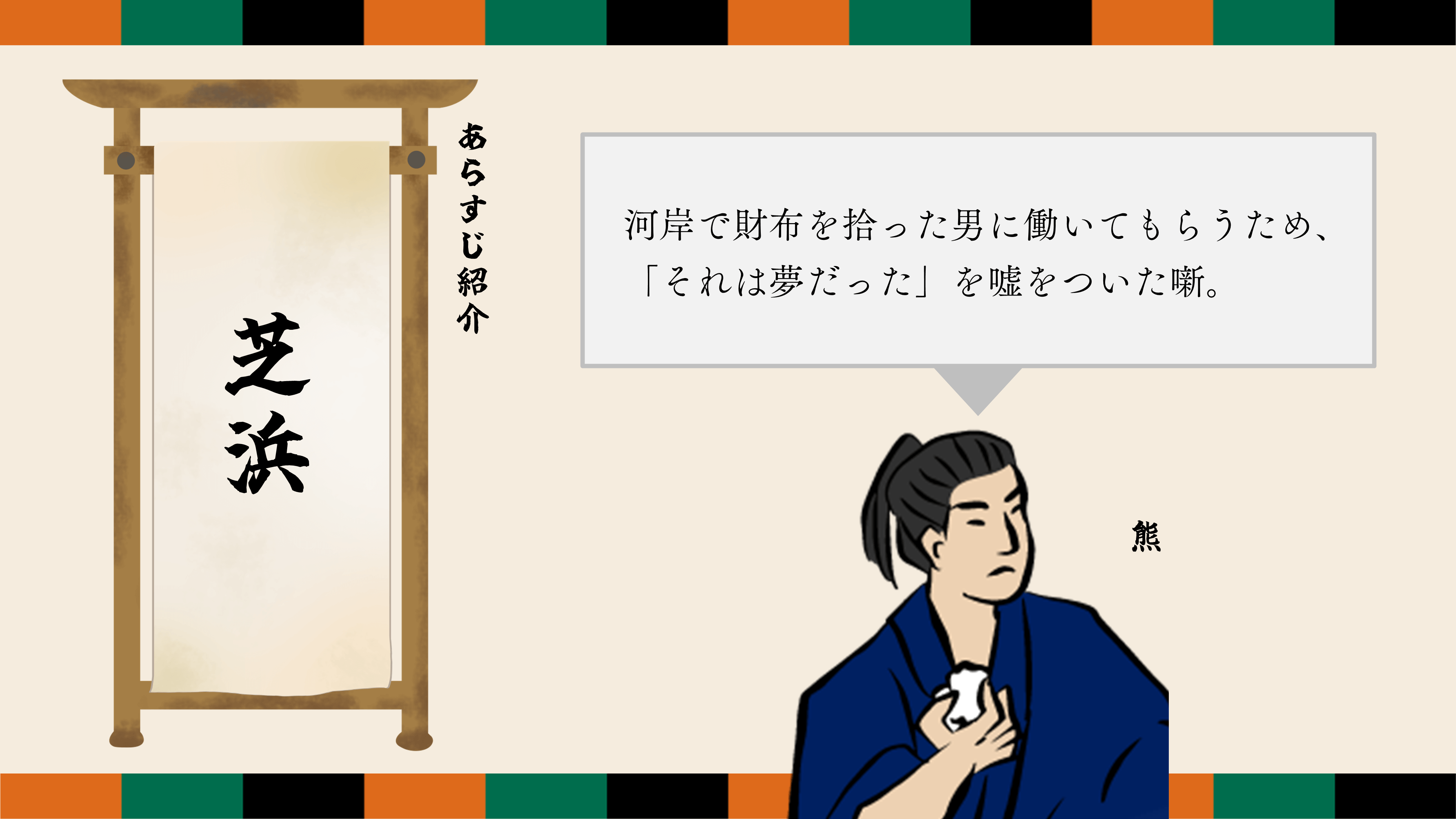

一言で「芝浜」を解説すると…

河岸で財布を拾った男に働いてもらうため、「それは夢だった」を嘘をついた噺。

主な登場人物

河岸で財布を拾った熊公です!

熊の女房です・・・

芝浜の詳細なあらすじ

裏長屋に住む魚屋の勝五郎は、腕は良いが酒好きで怠け者。商売もせずに毎日酒を飲んでばかりいるため、女房から河岸へ行って魚を仕入れるように言われるが、なかなか起きようとしない。

やっとの思いで河岸に出かけると、時刻を間違えたため魚河岸はまだ開いていないことに気づく。

仕方なく浜辺で夜明けを待っていると、革の財布を見つける。中を開けてみると、小判が50両も入っていた。

勝五郎はこれを持ち帰り、女房と一緒に小判を数え、すぐに大騒ぎして酒を飲み始める。

これだけの金があれば、一生遊んで暮らせると思い、友達を呼んで昼間から酒盛りを始める。しかし、酔いつぶれて寝てしまう。

翌朝、女房に起こされると、昨日の出来事を夢だと言われる。勝五郎は混乱しながらも、夢とは思えないほど現実的だったと疑うが、女房は「夢だ」と言い張る。

これを信じた勝五郎は、自分の堕落ぶりを反省し、酒を断ち、商売に精を出すことを決意する。

その後、勝五郎は真面目に働き続け、腕の良さも相まって評判が上がり、ついには表通りに魚屋の店を構えるほど成功する。

大晦日、女房と共に三年前の出来事を振り返りながら過ごしていると、女房が一つの財布を差し出す。

それは、勝五郎が三年前に芝浜で拾った財布だった。女房は、勝五郎が遊んで暮らすと言い出したことを心配し、大家に相談して全てを夢だとごまかしていたことを告白する。

勝五郎は驚きながらも、女房の計らいに感謝する。女房は久しぶりに勝五郎に酒を勧める。

勝五郎「いや酒はよそう・・・また夢になるといけねぇ・・・」

芝浜を聞くなら

芝浜を聞くなら「三遊亭圓楽」

桂歌丸の前の「笑点」司会であり、若手の頃には立川談志らと共に四天王と謳われ、主に人情噺を得意としています。重厚で響きのある声とリズミカルな語りで、物語の温かさと笑いを巧みに描き出した一席。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

1. 江戸時代の魚屋という職業

勝五郎は魚屋ですが、江戸時代の魚屋がどのような仕事だったのかを知ると、彼がいかに怠け者だったかが際立ちます。

● 魚屋の種類

江戸時代の魚屋には、大きく分けて 2種類 ありました。

- 河岸(かし)の魚屋(問屋・仲買人)

- 魚市場(魚河岸)で魚を仕入れ、他の商人に売る業者。

- つまり、競りで魚を買い付ける「市場のプロ」。

- 仕入れは早朝 に行われるため、遅刻すると良い魚は手に入らない。

- 町の魚屋(行商・店持ち)

- 一般の人に魚を売る商売(勝五郎はこちら)。

- 店を持つ者もいれば、天秤棒を担いで売り歩く行商人もいた。

- 競りで魚を仕入れ、朝から売り始めるため、早起きが必須。

→ 勝五郎は「魚屋」としては腕が良いが、酒と怠け癖のせいで商売になっていなかった。

● 魚屋の生活

- 早朝に市場で仕入れ → 午前中から販売開始 → 売り切るのが基本。

- 魚は保存が効かないため、その日のうちに売り切らないと赤字 になる。

- 仕入れのタイミングを逃すと、商売にならない。

→ だからこそ、勝五郎が「河岸へ行くのが面倒くさい」と言って寝ているのは 致命的にダメな行動 だった。

→ この背景を知ると、勝五郎が更生する前のダメっぷりがより鮮明になる。

2. 50両がどれほどの大金なのか?

勝五郎が芝浜で拾った「50両」は、江戸時代の金銭価値を考えると「人生が変わるほどの大金」だったことが分かります。

● 50両の価値を現代のお金に換算

江戸時代の 1両 の価値には諸説ありますが、一般的に 1両 ≒ 10万円~20万円 程度とされています。

つまり、50両 ≒ 500万円~1000万円 ほどの価値になります。

● 50両で何ができたか?

- 庶民の年間生活費

- 江戸時代の庶民(町人)の 年間生活費は2両~5両程度 と言われている。

- つまり、50両あれば 10~25年分の生活費に相当 する。

- 武士の給料(扶持)

- 下級武士(足軽)でも10両程度の年収 だった。

- 50両は、武士の給料5年分以上 に匹敵する。

- 町人の商売資金

- 小さな 商店を開業するには10~20両程度 かかった。

- 50両あれば店を開くだけでなく、拡張することもできる。

● 勝五郎が「一生遊んで暮らせる」と思った理由

- 単純計算で25年分の生活費が手に入ったようなもの だから、酒浸りになろうと考えた。

- しかし、江戸時代の庶民は「金を持つと湯水のように使ってしまう」傾向があった。

- 「宵越しの金は持たない」文化 もあり、大金を得るとすぐに浪費してしまう人が多かった。

→ だからこそ、女房は「このままでは破滅する」と考え、財布を隠して「夢だった」と仕立てた。

3. 芝浜という場所について

勝五郎が財布を拾った「芝浜」には、江戸時代の地理的な背景があります。

● 芝浜とはどこか?

- 現在の東京都港区芝付近(浜松町・芝公園あたり)。

- 江戸湾に面した浜辺 で、漁業や商業が盛んなエリアだった。

- 魚市場に近く、魚屋が集まるエリア でもあった。

● 芝浜の特徴

- 江戸時代は実際に浜辺だった(現在は埋め立てられている)。

- 商人や職人が多く、河岸(魚市場)にも近い。

- 庶民の生活圏 であり、金持ちと貧乏人が混在する場所 でもあった。

→ 勝五郎が財布を拾った場所が「魚屋が行く市場の近く」だったことに意味がある。

→ つまり、この50両は「誰かの商売資金だった可能性」もあり、大きな金だったことが分かる。

コメント