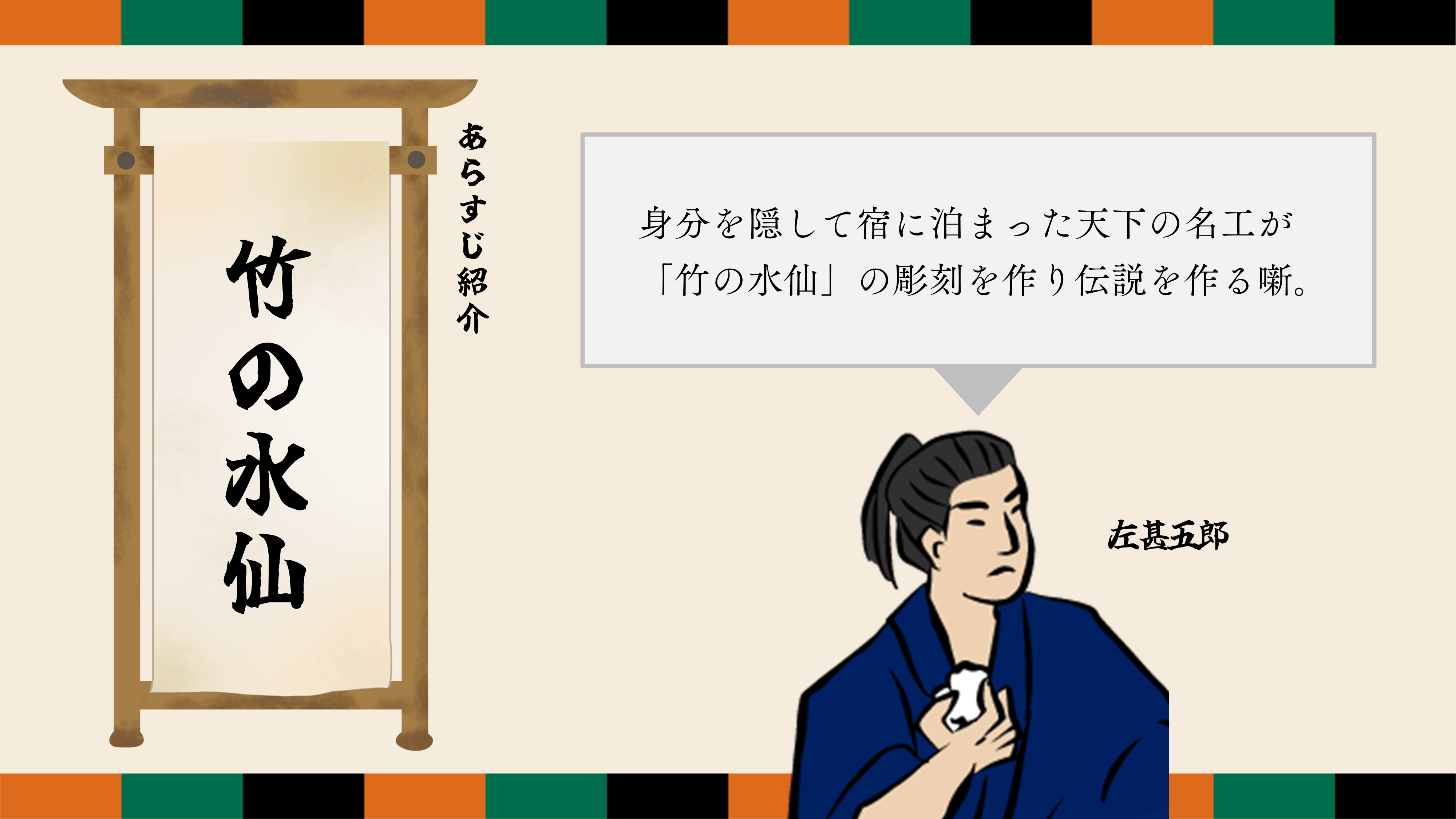

一言で「竹の水仙」を解説すると…

身分を隠して宿に泊まった天下の名工が「竹の水仙」の彫刻を作り伝説を作る噺。

主な登場人物

「竹の水仙」を彫った大工、左甚五郎です

甚五郎を宿に泊めた宿屋の主人、大黒屋金兵衛です・・・

金兵衛の女房です・・・

竹の水仙を欲した越中守じゃ!

竹の水仙の詳細なあらすじ

天下の名工、左甚五郎が東海道の三島宿で名を隠して旅籠「大松屋佐平」に長逗留していた。

甚五郎は酒を飲んでゴロゴロしており、宿賃を払う気配もなかった。

佐平が催促しても平然としていた甚五郎は、ある日、中庭から竹を切り出して見事な竹の水仙を作り、佐平にそれを宿の大黒柱の前に置き、朝晩水を替えるよう指示した。

翌朝、竹の水仙が見事に花を咲かせ、噂が広まり大勢の見物人が集まった。

そこへ通りかかった長州毛利公が、この水仙を「左甚五郎の作」と見破り、佐平から百両で買い上げた。

甚五郎は「もっと高く売れたかも」と平然としつつ、半金の五十両を佐平に渡し、翌日には旅立つと言った。

それまで追い立てを食わしていた佐平も、甚五郎の技に感服し「もう少し滞在を」と言うのだった。 この話は甚五郎の伝説の一つ、「竹の水仙」の一席である。

竹の水仙を聞くなら三遊亭兼好

三遊亭兼好は、軽快な語り口と鋭い観察眼で現代にも通じる落語を届ける実力派落語家。彼が演じる「竹の水仙」は、甚五郎の飄々としたキャラクターと職人の粋が絶妙に表現され、聴く者を惹きつける。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます

1. 実在した左甚五郎の作品紹介

「竹の水仙」は落語の中の伝説的なエピソードですが、左甚五郎は実在した彫刻師・宮大工とも言われています。彼が手がけたとされる作品には、現在も見ることができるものが多数あります。

① 日光東照宮の「眠り猫」

画像参照:Wikipediaより

- 栃木県日光市にある東照宮に彫られた、最も有名な甚五郎作の彫刻。

- 猫が丸くなって眠る姿を彫った作品で、「平和の象徴」とも言われる。

- 猫の裏側にはスズメの彫刻があり、「猫が寝ている=敵意がないため、スズメも安心して飛んでいる」という解釈がされている。

② 京都・西本願寺の「鶴の一声」

画像参照:フォートラベルより

- 西本願寺の唐門にある「鶴の彫刻」も甚五郎の作とされる。

- 伝説によれば、この鶴の彫刻があまりにもリアルだったため、毎晩本物の鶴が仲間だと思い寄ってきたという。

- 甚五郎が「夜は飛び立たないように」と、彫刻の目に釘を打ったという逸話が残る。

③江戸城の建築に関与?

- 一説には、甚五郎は江戸城の建築にも関与していたという話が残っている。

- 城郭や寺社仏閣の建築に多く携わり、その匠の技は全国に伝わった。

④その他の伝説的作品

- 「龍の絵が夜な夜な動く」:ある寺の天井に描かれた龍の絵があまりに見事で、夜になると動き出したため、目に釘を打ったという話もある。

- 「生きているような木彫りの馬」:馬の彫刻があまりにも本物そっくりで、夜になると嘶いたため、口に釘を打ったという伝説も。

こうした逸話の数々から、左甚五郎は「ただの職人ではなく、超人的な技を持つ伝説の彫刻師」として後世に語り継がれています。

2. 東海道と三島宿について

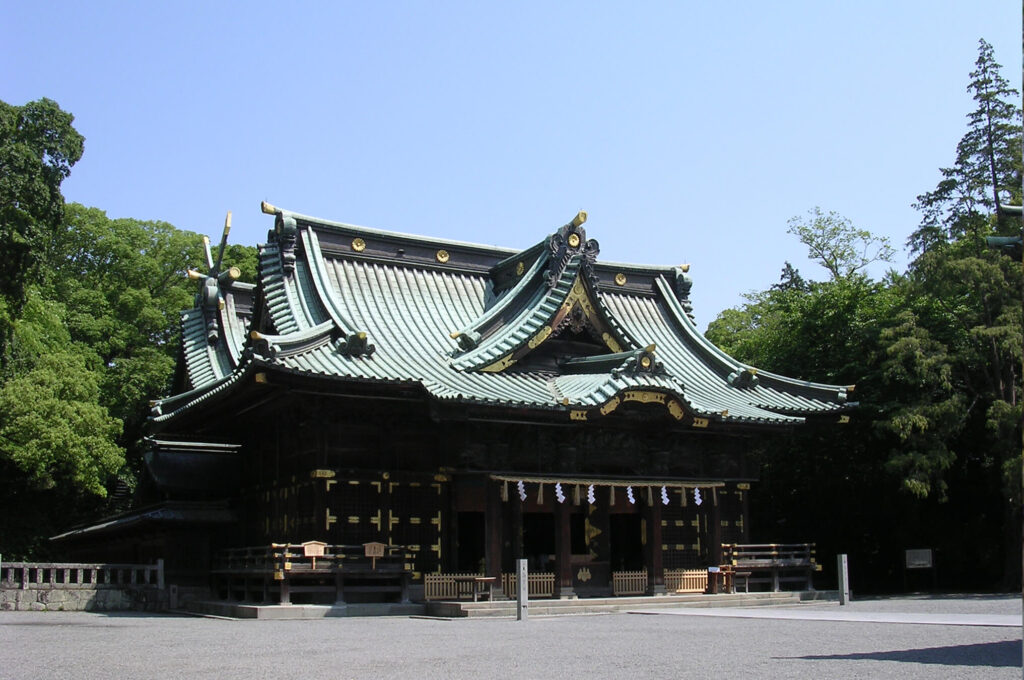

画像参照:Wikipediaより

「竹の水仙」の舞台となる三島宿は、江戸時代の五街道の一つである東海道の宿場町のひとつでした。東海道は江戸と京都を結ぶ重要な街道で、三島宿はそのなかでも特に賑わいのある場所でした。

① 東海道とは?

画像参照:JR東海ツアーズより

- 東海道(とうかいどう)は、江戸時代に整備された「五街道(東海道・中山道・甲州街道・奥州街道・日光街道)」の中で最も交通量が多い幹線道路。

- 江戸(現在の東京)から京都までの約500kmの道のりに53の宿場が設けられ、旅人の休憩や宿泊、物流の中継地点として機能した。

- 街道には大名行列や商人、旅人が行き交い、多くの物語や事件が生まれた。

② 三島宿とは?

- 三島宿(みしましゅく)は東海道五十三次の「11番目」の宿場町。

- 現在の静岡県三島市に位置し、三嶋大社の門前町として発展した。

- 富士山の麓に近く、周囲には美しい自然や温泉があり、多くの旅人が足を止めた。

③ なぜ三島宿が栄えたのか?

画像参照:三嶋大社HPより

- 三島宿の発展には、以下の理由がある:

- 三嶋大社の存在:旅人が道中の無事を祈願するために立ち寄る神社として有名。

- 交通の要衝:箱根峠を越えた直後の宿場であり、旅人が疲れを癒す場所として賑わった。

- 水の都・三島:三島は清流が豊富で、富士山の雪解け水が流れ込む美しい町。名水を使った料理や酒も有名だった。

④ 三島宿と左甚五郎

- 左甚五郎のような職人や旅芸人も、こうした宿場町に立ち寄りながら旅をしていた。

- 三島宿は、旅人が噂話を広める場所でもあったため、「竹の水仙」のような伝説が生まれやすい環境だった。

- 三島大社の周辺には職人が多く集まり、木工技術や建築の技が発展していた。

竹の水仙を聞くなら三遊亭兼好

三遊亭兼好は、軽快な語り口と鋭い観察眼で現代にも通じる落語を届ける実力派落語家。彼が演じる「竹の水仙」は、甚五郎の飄々としたキャラクターと職人の粋が絶妙に表現され、聴く者を惹きつける。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます

コメント