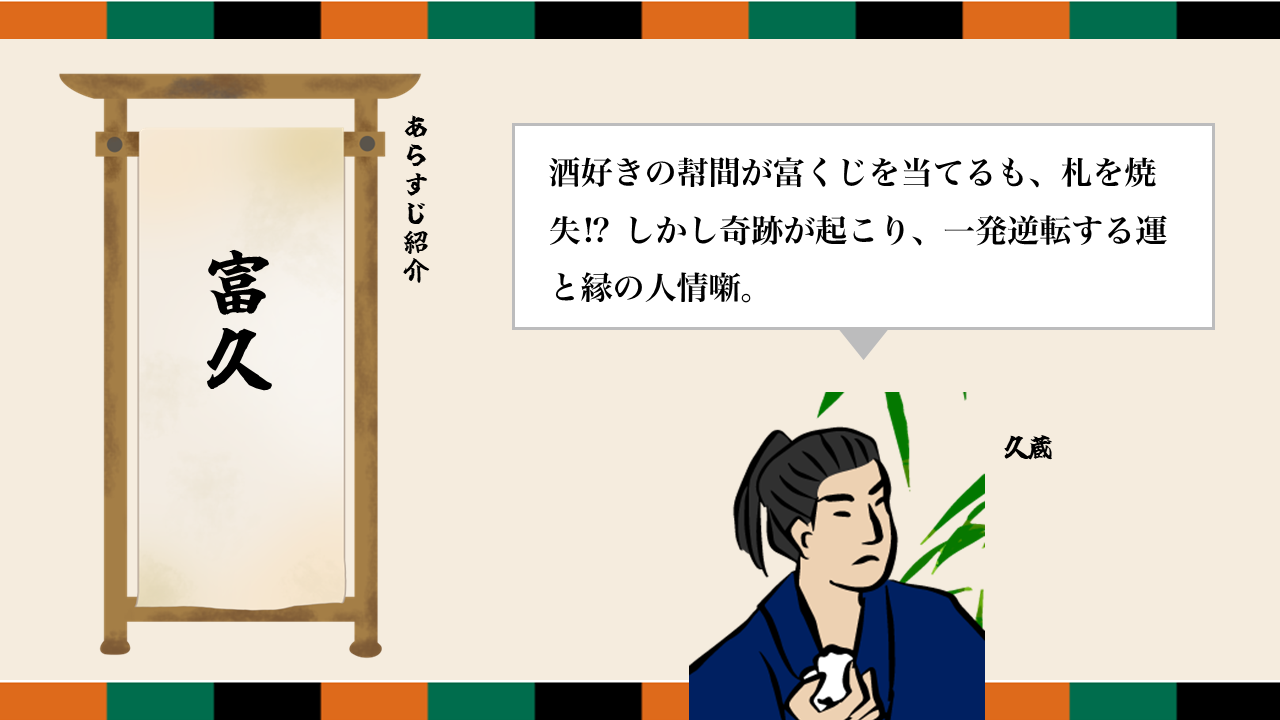

一言で「富久」を解説すると…

酒好きの幇間が富くじを当てるも、札を焼失⁉ しかし奇跡が起こり、一発逆転する運と縁の人情噺。

主な登場人物

酒好きで借金の多い、幇間・久蔵です!

久蔵の頭です!

富久の詳細なあらすじ

酒好きで失敗続きの幇間・久蔵は、贔屓の旦那をしくじって仕事がなく、借金取りに追われる日々を送っていた。年の暮れ、友人に勧められ、なけなしの一分で富札を買い、大神宮様に当選を祈る。

その夜、芝の久保町で火事が発生。贔屓の旦那の家がある場所と聞き、これを機に信頼を取り戻そうと駆けつける。見舞客の応対を手伝い、働きぶりを認められた久蔵は、酒も飲ませてもらい、そのまま居候することに。

後日、自分の住む長屋が火事で全焼し、寝ぐらもなくなる。そんな中、富札の突き札が行われ、「鶴の千五百番」が見事に当選。しかし、札が火事で焼けたことを思い出し、絶望する。

落胆して歩いていた久蔵だったが、偶然出会った頭(かしら)から、火事の際に運び出した大神宮様が無事なことを知らされる。急いで中を確認すると、奇跡的に富札が残っていた。

歓喜する久蔵に、頭が「うまくやりやがったな」と驚くと、久蔵は満面の笑みでひと言——

久蔵「大神宮様のおかげで、方々へお祓い(払い)ができます」

富久を聞くなら「古今亭志ん朝」

古今亭志ん朝の『富久』は、彼の粋で洒脱な語り口が冴え渡る一席。幇間・久蔵のダメさと幸運が交錯する展開を、軽妙なテンポで魅せる。火事と富くじが織りなす江戸庶民の運命を、ユーモアたっぷりに描いた名演。

落語『富久』と江戸庶民の夢

落語『富久』は、運と縁が交錯する一発逆転の噺。酒好きで借金まみれの幇間・久蔵が、年の瀬に買った富くじでまさかの大当たり。

しかし、火事で富札を失い絶望するも、奇跡的に残っていた大神宮様の中から札が見つかるという展開が笑いを生む。この噺の背景を知ることで、より深く楽しめるものとなる。

1. 江戸時代の富くじ文化とは?

『富久』の核となるのは、江戸時代の富くじ(とみくじ)。これは現代の宝くじにあたるもので、庶民にとって「一発逆転の夢」を象徴するものだった。

① 富くじの仕組み

- 寺社が主催し、参詣者を集めるために行われた。

- 「突き札」と呼ばれる抽選方式で、最終的に当選番号が読み上げられる。

- 賞金は千両や五百両といった大金だったが、購入者は一分(一両の1/4)程度で参加できた。

② 富くじの人気と熱狂

- 一獲千金を夢見る庶民が殺到し、抽選日には大勢の人で境内が賑わった。

- 『富久』でも、久蔵が「もし当たったらああする、こうする」と夢物語を語る場面があるが、これは当時の庶民にとって共感しやすい光景だった。

2. 幇間(たいこもち)という職業

久蔵は「幇間(ほうかん)」、つまりたいこもち。これは、宴席で客を盛り上げる職業で、今でいうホストやエンターテイナーのような存在だった。

① たいこもちの役割

- 武士の「茶坊主」と異なり、商人や町人の遊びの場で活躍する。

- 客の機嫌をとり、会話や芸で場を盛り上げるのが仕事。

- 『富久』では、久蔵が贔屓の旦那の家で見舞客の応対をし、その働きぶりを認められるシーンがある。

② なぜ酒好きで借金まみれなのか?

- たいこもちは、客に酒を勧められることが多く、飲めば飲むほど喜ばれる商売だった。

- しかし、景気が悪くなると仕事を失いやすく、生活が不安定になりがち。

- 久蔵もまた、酒癖の悪さから仕事をしくじり、借金取りに追われる日々を送っている。

3. 江戸の火事文化と『富久』の関係

『富久』には、二度の火事が登場する。これは、江戸時代の都市生活において、火事が庶民にとって避けられない運命だったことを反映している。

① 江戸は「火事の街」だった

- 「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるほど、江戸では火事が頻発。

- 木造建築が密集し、強風によって火が広がりやすかった。

- 江戸の大火は、庶民の運命を大きく左右する出来事だった。

② 火事による「一文無しからの再起」

- 久蔵の長屋は火事で全焼し、彼は一文無しになる。

- しかし、その後に富くじで千両を当て、一発逆転を果たす。

- これは、「火事でゼロに戻る」「富くじで一発逆転」という、江戸庶民の生き様を象徴している。

コメント