落語ファンなら一度は耳にしたことがある名前、古今亭志ん生(ここんてい しんしょう)。 昭和の爆笑王と称され、その奔放な語り口と自由奔放なキャラクターで、多くの人々を魅了しました。

噺の途中でセリフを忘れる、言い間違える、言い直す…それでもなお、観客を爆笑させてしまう芸の力。

この記事では、志ん生の魅力、演目の特徴、そして彼の名演を聴くためのおすすめ音源を紹介します。

古今亭志ん生とは?

| 本名 | 美濃部孝蔵(みのべこうぞう) |

| 生年月日 | 1890年6月5日 |

| 没年月日 | 1973年9月21日(享年83歳) |

| 出身地 | 東京都文京区本郷(旧・東京市小石川区) |

| 所属 | 落語協会 |

画像引用:著名人の墓巡り~昭和の偉人と出会う旅~より

志ん生は、戦前・戦後を通じて活躍した昭和の大名人。 五代目古今亭志ん生の名跡を継ぎ、独特の味わい深い語りと、飾らない人柄で絶大な人気を誇りました。

実生活では借金・酒・放浪といった波乱の人生を送りながらも、それらすべてが落語の中に活かされ、「リアルな人間の可笑しさ」を体現する語り口となって表れました。

若い頃は売れず、改名を繰り返しながら各派を渡り歩いた苦労人でもあります。「盛朝」「朝太」「圓菊」「馬きん」などを名乗りながら修業を重ね、ようやく五代目志ん生を襲名したのは1939年、49歳のとき。遅咲きの大器といえるでしょう。

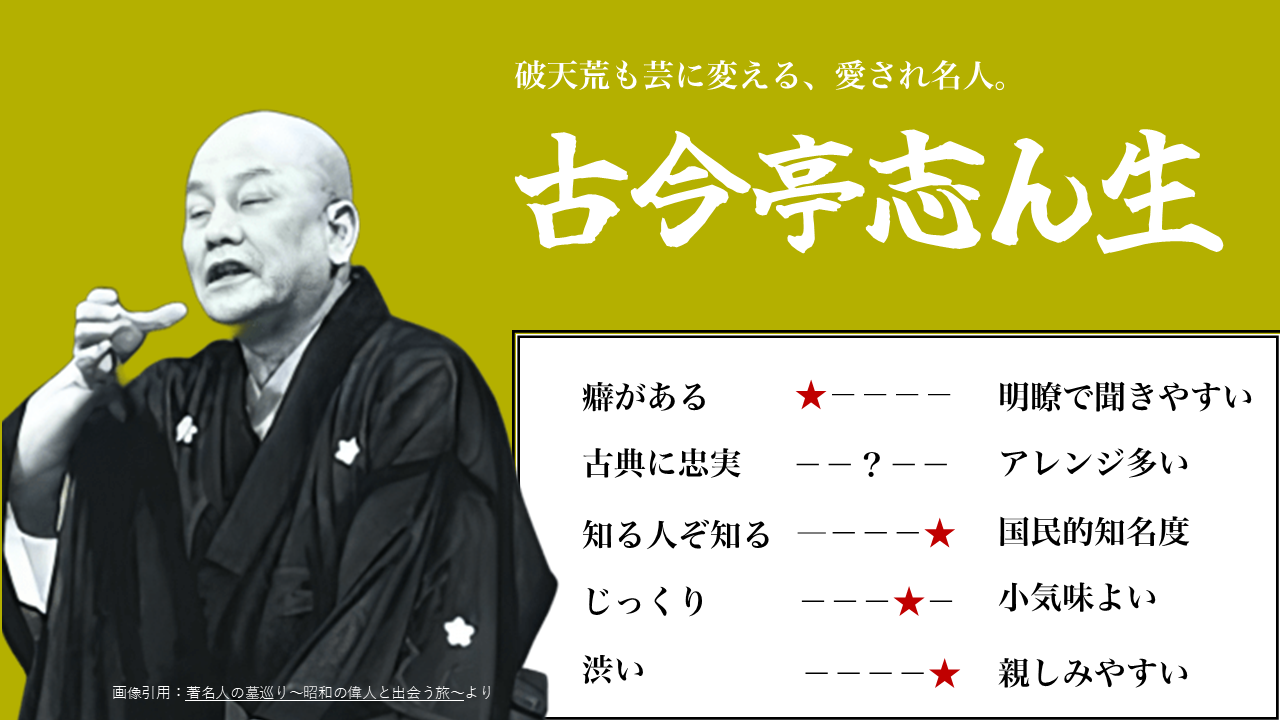

志ん生の落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある 〇ーーーー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ーー?ーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーーー〇 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーーー〇ー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーーーー〇 親しみやすい |

自由奔放で人懐っこい語り

- 脱力感と親しみやすさ。型破りな語りが生む、人間くさい可笑しみ

- 自在な話芸と独自の間。台本よりも“空気”を読む芸

- 落語の“完成形”より“未完成の魅力”。芸の緻密さを感じさせない巧妙さ

志ん生の語りは、いわば“脱力系”の極み。

一見いい加減に聞こえる語り口が、逆に「人間くささ」として親しみを生みます。

言い間違いや言い直しすら、そのまま笑いに変えてしまう“味”があり、まるで酔っ払いのおじさんが話すような、温かくてユーモラスな話芸が特徴です。

古今亭志ん生に対する、評価やコメントをまとめました。

落語と言えば志ん生。

よだれが垂れそうな何とも言えない語りが印象的。

祖母が大ファンで母と志ん生の話を楽しそうにしてたのを覚えてます。

引用:みんなのランキングより

古今亭志ん生は天性の噺家だな

声を聞けば、志ん生だと一発で分かる声

一聴すると滑舌が悪くて聞きづらいが、いざあの舌が回らない喋り方で酔っ払いの演技をしだすと右に出る者なしだし、うまいこと話の中に拍を置くことで笑いをもたらす

かえって、あの独特な声が魅力となる噺家なんて中々いない

引用:Xの投稿より

このところ、古今亭志ん生をよく聴いています。音源が古いことや、ちょっと癖があるので最初は「ウッ」となりましたが、聴けば聴くほどハマりますでござる。生き方も含め、掘り下げたくなりました。

引用:Xの投稿より

はじめて聞くと舌足らずな話し方に面食らうけど、聴いてると不思議と耳に入るし、おかしくなってくる・・・

「いい加減さ」すら芸に昇華した天才

記憶力や滑舌ではなく、「空気」と「間」で笑わせるタイプ。 現代の落語家が真似しようとしても絶対に再現できない、天性の“ゆるさ”と爆発力を兼ね備えていました。

終戦直後、満州から命からがら帰国

戦時中、慰問で訪れた満州で終戦を迎え、現地に取り残される。

過酷な状況の中で命からがら日本に帰国した経験は、その後の語り口の「力の抜け具合」に影響したとも言われています。

借金まみれの人生と落語の粋な関係

酒・博打・借金にまみれた人生でしたが、それを反省するでもなく、そのまま落語の中で笑いに昇華。

ダメな人間を、ダメなまま肯定して笑わせるスタイルは、志ん生ならではの魅力です。

古今亭志ん生の逸話エピソード

- 高座で居眠り:人形町末廣や新宿末廣亭で、出演中に寝てしまったことがある。

- セリフの言い間違い・忘れ:「井戸の茶碗」で登場人物の名前を間違えたうえ、「どうでもいい名前」とごまかして爆笑を取った。

- 酔っぱらって高座に登場:「東横落語会」で大幅に遅刻し、呂律の回らないまま高座に上がったが、大ウケ。

- 同演目被りで激怒・演目変更:「黄金餅」を予定していたが、前の出演者が似た内容の噺を演じたため、その場で艶笑噺に変更。

- 高座から勝手に早退:大阪の寄席で気分が乗らず、すぐに降りてしまい、次の出演者が慌てることも。

- ネタ帳を盗んだ:火事のどさくさに初代柳家三語楼のネタ帳を盗んで自分のものに。

- 専属契約を理解せず他局出演:ラジオ東京専属時代に平然と他局に出演。関係者に「志ん生だから仕方ない」と諦められる。

- 酒への執着:関東大震災時、真っ先に酒屋へ駆け込んで無料の酒を浴びるほど飲み、泥酔して帰宅。

- 終戦直後、ウォッカ一箱を一気飲み:帰国の見通しが立たず絶望し、ウォッカを飲み干して昏倒。数日後奇跡的に生還。

古今亭志ん生のおすすめ演目3選

「火焔太鼓」|とぼけた笑いが炸裂する定番の一席

志ん生の得意ネタといえば「火焔太鼓」と言われるほどの代表作。

くたびれた古道具屋の夫婦が、ひょんなことから“火焔太鼓”を殿様に売って大金を得るまでのドタバタ劇を、志ん生らしい脱力感ととぼけた味わいで描きます。

どこか抜けた道具屋のご主人と、勝気な女房の掛け合いが小気味よく、志ん生のゆるい語り口が妙にハマっていて、笑いがじわじわ込み上げてくる一席。

飾らない言い回しと、絶妙な間の取り方で、まるで井戸端話を聞いているような心地よさ。

志ん生初心者にもぴったりの一席です。

「黄金餅」|奇人変人が織りなす、志ん生の真骨頂

『黄金餅』は、古今亭志ん生の真骨頂ともいえる一席。

テンポの良い語りで、くだらない話を飄々と進めるうちに、いつのまにか江戸の街を歩いているような気分にさせてくれます。

特に聴きどころは、木蓮寺で坊主が唱えるデタラメなお経。

ふざけた内容なのに、志ん生の声と“間”が絶妙で、ちゃんとそれっぽく聞こえてしまうのが面白い。

くだらない、でも不思議と耳に残る…そんな魅力が全編に詰まっています。

志ん生ならではの“力を抜いた芸”が、噺の不気味さと可笑しみを際立たせる、まさに唯一無二の『黄金餅』です。

「替わり目」|志ん生と妻・りんの夫婦像が重なる一席

酔っ払い亭主と、しっかり者の女房が織りなす、夫婦の掛け合いが絶妙な『替わり目』。

酔いどれ亭主が「もっと酒を持ってこい」「おでんを買ってこい」とわめく一方で、

女房は文句も言わずに立ち働く。

亭主は一人になった途端、「ほんとは感謝してんだよ」「惚れてんだよ」と本音をつぶやくが、気づけば背後に女房の姿――。

この噺を演じる古今亭志ん生は、まさに“地でやっている”ような自然さ。

芸と私生活の境目が曖昧で、酔っ払いぶりも、女房へのぶっきらぼうな優しさも、

まるで本人と妻・りんさんの日常をそのまま聴いているようです。

放蕩者の志ん生と、歯を食いしばって家庭を支えたりん。「落語の中でしか、ありがとうを言えなかった」志ん生が、まるで妻への愛情を噺の中に託しているような、そんな一席です。

志ん生の人間味と夫婦の情がにじむ、何度でも聴きたくなる噺です。

古今亭志ん生の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 複数種類の音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | 65種類の音源が存在 |

| Youtube | 複数のアップロードあり(無断アップロード) |

CD|CD-BOXや映像集も存在

CDについては、ポニーキャニオンやNHKからCD-BOXや映像集が販売されています。コレクションしたい方にはオススメです。

また志ん生の音源は、TSUTAYA DISCASで多数聞くことが可能です。CDを購入するよりもレンタルした方がコスパ良く音源を聞くことができます。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

画像引用:Amazon Audibleより

まず手始めに古今亭志ん生の落語をたくさん聞いてみたいという方は、Amazon Audibleから始めるといいかもしれません。

Amazon Audibleには、65種類の落語があり、紹介した「火焔太鼓」や「黄金餅」も収録されています。

Amazon Audibleにはじめて登録する人は、30日間無料で聞けるので是非試してみてください。

Youtube

「古今亭志ん生」で検索すると、たくさんの音源をYoutubeで聞くことができます(違法アップロードのため注意)。

またここには掲載できませんが、NHK公式が古今亭志ん生の白黒映像を最新のAI技術でカラー映像にした動画も公開されているので、是非チェックしてみてください。

【カラーで蘇(よみがえ)る古今亭志ん生】最新のAIを用いて「落語の神様」をカラー化 | NHK

まとめ|落語そのものだった人、古今亭志ん生

古今亭志ん生は、ただ落語を語ったのではなく、落語として生きた人でした。破天荒な人生も、貧乏も、家族との日々も、すべてが噺となって高座にあらわれる。

だからこそ、志ん生の語りには「作りもの」ではない、本物の人間の匂いがするのです。

飄々とした口調の奥に、笑いと哀しみ、したたかさとやさしさが同居している。

落語を超えて、生き方そのものが芸になった――それが、志ん生の魅力。

CDで、YouTubeで、寄席で。

どんなかたちでもいい。ふとした時に志ん生の噺に耳を傾けてみてください。

きっとそこに、今も生きている“江戸の空気”が感じられるはずです。

コメント