粋と情をあわせ持つ語り口、そして滲み出る人間味――

五街道雲助は、古典落語の世界に深い滋味と格調を吹き込みながら、現代の聴衆の心にもまっすぐ届く噺を紡ぎ続けています。

芸歴50年を超え、なお進化し続けるその話芸。

一言一言に重みと温かみが宿り、くすりと笑わせ、じんわり泣かせる。奇をてらわず、正攻法で真っ向から演じる高座は、まさに“本寸法”の落語そのもの。

人間国宝としての栄誉を受けながらも、「語り手としての矜持」を変えることなく守り抜く姿は、まさに現代に生きる古典の体現者といえるでしょう。

この記事では、五街道雲助の芸風、逸話、代表演目、おすすめ音源まで、初めての方にもわかりやすくご紹介していきます。

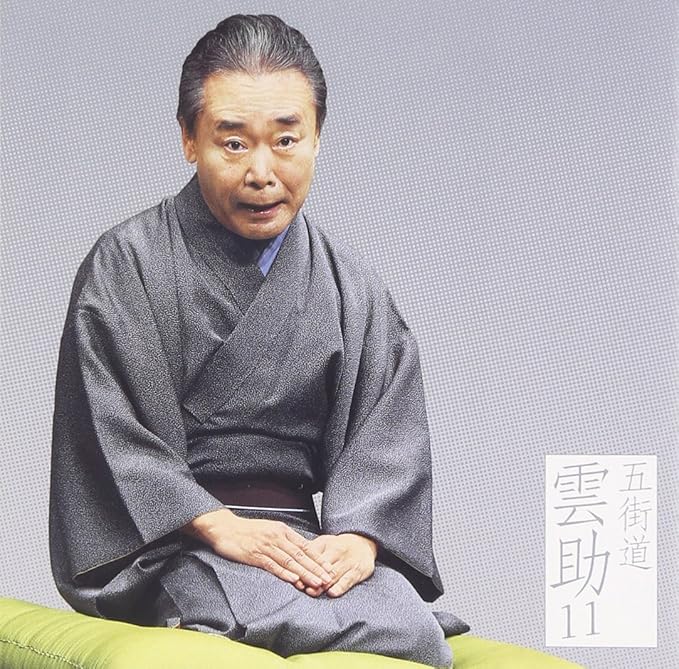

五街道雲助とは?

| 本名 | 若林 恒夫(わかばやし つねお) |

| 生年月日 | 1948年3月2日 |

| 出身地 | 東京都墨田区 |

| 所属 | 落語協会 |

| 特筆事項 | 重要無形文化財保持者(人間国宝)、紫綬褒章・旭日小綬章受章者 |

画像引用:噺館より

五街道雲助は、江戸の粋と人情を体現する、本格派古典落語の名手です。

師・十代目金原亭馬生の教えを受け、正統的な話芸を徹底的に磨き上げながらも、ただの継承にとどまらず、己の呼吸と体温を加えて“いま”の落語として昇華。

奇をてらわず、真正面から演じる姿勢は、まさに「古典を生きる」噺家といえるでしょう。

しみじみとした語り口の中に、くすっと笑わせる間合いと、じんわり沁みる情があり――

聞けば聞くほどに心に染み入り、聴き手の想像力をかき立てる。その落語は「味がある」「深みがある」と評され、多くの後進や落語ファンから尊敬を集めています。

五街道雲助と落語スタイル|話し方・演出の特徴

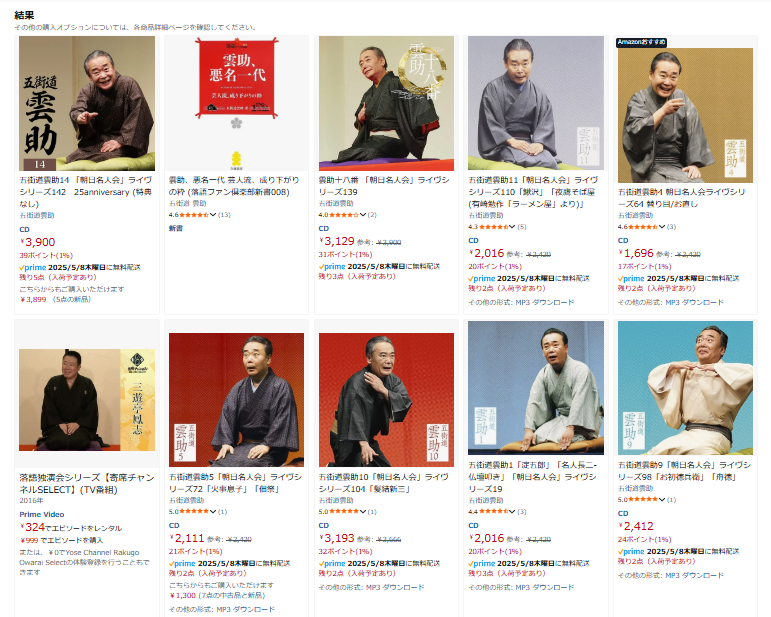

| 聞きやすさ | 癖がある ーーーー〇 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 〇ーーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーー〇ーー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーー〇ーー 親しみやすい |

五街道雲助の語り口は、決して派手ではありません。しかし、その静かな語りの中に、江戸情緒と人間味がじんわりと沁み渡る――そんな不思議な力を秘めています。

洗練された所作と、登場人物の息遣いまで感じられるような繊細な表現。まるで落語の世界にそのまま入り込んでしまうような、臨場感あふれる高座は、まさに“時代を越える技”といえるでしょう。

奇抜さではなく、ひたむきな技術と丁寧な語りで物語を届ける。だからこそ、一度聴けば忘れられない味わいが残ります。

とりわけ人情噺や長講物での深い情感描写は、多くの落語ファンを魅了し続けています。

「本物の古典落語とは何か」を教えてくれる、貴重な存在です。

“王道の奥にある滋味” ― 静寂の中に咲く、粋な語り

- 江戸の風情を丁寧に描き出す、骨太な古典落語

- 派手さを排し、地に足のついた“語り”で真に迫る

- しみじみと心に沁みる人情噺、長講物で真価を発揮

五街道雲助の落語は、“静かに、深く沁みる”芸です。

決して奇をてらわず、ただ一つひとつの言葉に魂を込めて語るその高座には、噺の登場人物が生きているかのような存在感が宿ります。

たとえば『芝浜』――

誰もが知る名作においても、雲助の語りは他とは一線を画します。

しみじみとした語り口が、夫婦の哀歓や人間の弱さをじわじわと浮かび上がらせ、

聞き手の心にそっと寄り添います。

派手な笑いではなく、余白に情を込める――それが、五街道雲助の“江戸落語”です。

まさに「本物の古典」がここにある、と多くの落語ファンが口を揃える所以でしょう。

このあとは、柳家喬太郎に寄せられたコメントや評価をご紹介します。

偶さか入った末廣亭、トリに上がるは五街道雲助。

何やらとんでもない名前の噺家が出て来たと思ったが、その目力の強い大家然とした風貌、飄々とした語り口、細やかな表現力、寄席のハコに良く響く声質にすっかり魅入られて今じゃ足繁く独演会に通っております。

引用:Amazonレビューより

いろいろな噺家が「替り目」を演じているが、音曲入りは珍しい。いぶし銀雲助師の本領発揮というところか。独特の声もこの演目に妙にマッチしているところが楽しく聴ける。

是非一度聴いてみることをお勧めする。「お直し」もそれなりに上手い。こちらは技ありといった処か。

引用:Amazonレビューより

人間国宝の芸を目の当たりに。 背景が見えなくなる程食い入る様に観てたのにずっと五街道雲助以外の人に見えていた。 芸ってなんぞやとはよく考えるけどなんか一つの回答見せて頂いた感じ。

引用:Xの投稿より

現代に生きる江戸落語の名人。

「六代目は、師匠の気まぐれから?」――名跡をめぐる小噺

五街道雲助が「六代目」を名乗るきっかけは、実は師匠・十代目金原亭馬生の“なんとなく”から始まったというエピソードがあります。

二ツ目昇進の際、名跡を襲名するにあたって「五街道雲助」となることに。

手ぬぐいのデザインを師匠にお願いしたところ、「六代目でいいやなぁ」と軽く言われ、そのまま「六代目」と書かれてしまったのです。以後、それが公式の代数として定着したという、どこか落語的な由来を持っています。

「志ん生の娘に求婚?」――驚きの過去

駒七(前座名)時代、雲助はなんと、古今亭志ん生の娘・志津子(のちの池波志乃)と一緒になる気はないかと、志ん生師匠から直々に打診されたことがあると語っています。

この驚きのエピソードは、2023年放送のNHK番組「カラーで蘇る古今亭志ん生」で明かされました。落語界の人間関係の深さと、不意打ちのような師弟間のやりとりが垣間見えるエピソードです。

「ゼビウスと雲助」――人間国宝の意外な趣味

人間国宝という重厚な肩書きとは裏腹に、五街道雲助の趣味は実にユニーク。代表的な趣味のひとつが、なんとゲーム「ゼビウス」。

昔からビデオゲームやパソコンにも親しみ、90年代後半に立ち上げた自身のホームページは、20年以上も変わらず稼働し続けていることでも知られています。古典芸能とデジタル文化の意外な交差点にいる噺家、それが五街道雲助です。

画像引用:Game Watchより

「粋の原点は“かいば屋”にあり」――浅草の酒場から始まった芸

雲助の語り口に漂う“江戸の粋”は、浅草にあった飲み屋「かいば屋」での交流が原点だと語られています。

若手時代、さまざまな芸人や文化人が集うその場所で磨かれた感性や所作が、のちの雲助落語の芯になったとも言われています。芸は高座だけで育つものではない、という証でもあります。

五街道雲助のおすすめ演目3選

鰍沢

雪深い甲州の山中、道に迷った旅人が一軒の家に宿を求めたことから始まる、緊迫の人情サスペンス。

旧知の仲だった女主人が、旅人の命を狙い毒を盛ろうとする恐怖――静かな狂気と人間の業を、雲助は息を呑むような緊張感で描き切ります。

間の取り方、呼吸、淡々と語る中ににじむ恐怖。聴き手はまるで吹雪の中にいるような臨場感に包まれます。

芝浜(しばはま)

夢か現か――酒癖の悪い魚屋が、ある朝「芝の浜で大金の入った財布を拾った」と語る、落語界屈指の名作。

雲助師の『芝浜』は、派手な感情表現ではなく、じんわりと沁み入る静かな情感が魅力。

夫婦の機微、人生の機微を、あくまで自然体で、説得力ある人間ドラマとして聴かせてくれます。

淡々とした語り口の中に、滲むような哀愁と温かさが広がる名演です。

夜鷹そば屋

江戸の冬、夜鳴きそばを商う老夫婦のもとに、ある夜ひとりの若い男・惣吉がふらりと現れる。

「子供がほしくて仕方がない」と嘆く惣吉と、それを静かに受け止めるそば屋の老夫婦――。

雪の夜、湯気の立つ一杯のそばを介して交わされる、笑いと涙に彩られた人情の交流。

本作は五街道雲助自身の創作による一席で、江戸の風情を感じさせる設定と、現代にも通じる“家族のかたち”を描いた物語。

先代古今亭今輔の新作落語「ラーメン屋」を古典風にアレンジした作品。

五街道雲助の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | ソニーミュージックが主で存在 |

| サブスク(スマホ) | なし |

| Youtube | あり |

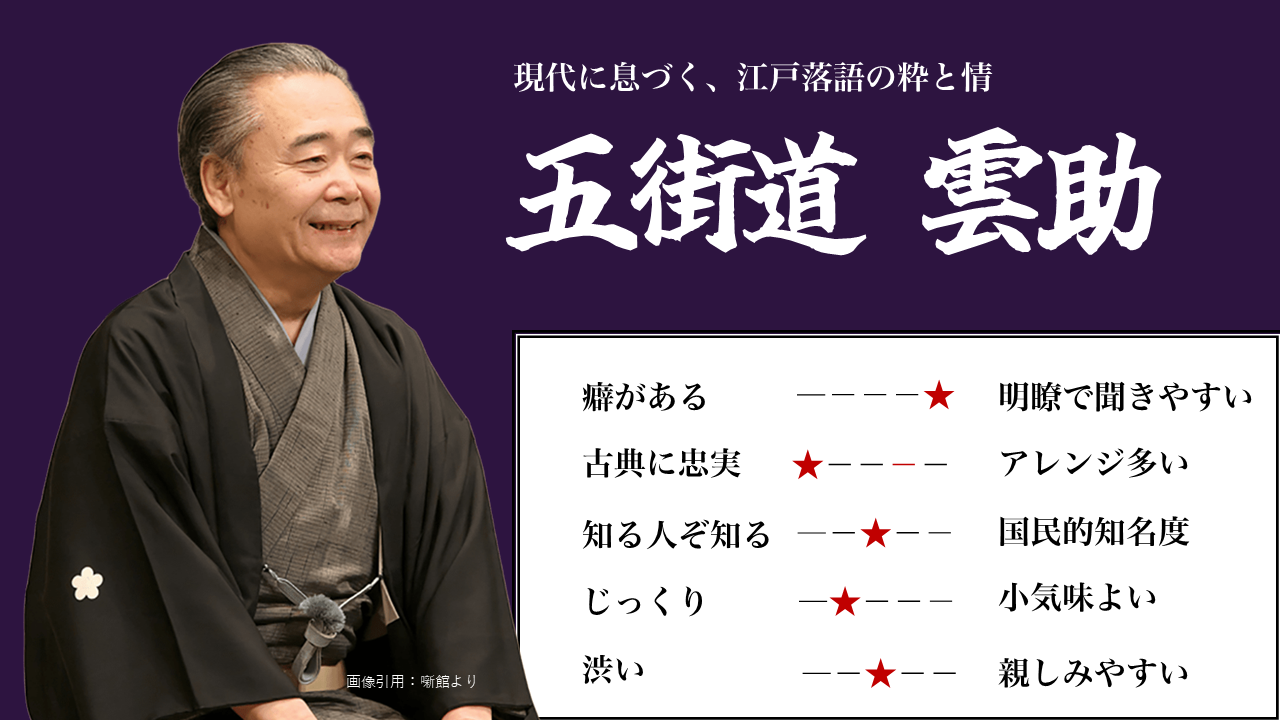

CD|「朝日名人会」シリーズで多数音源あり

画像引用:Amazonより

五街道雲助の音源はソニーミュージックの「朝日名人会」ライブシリーズで多く存在します。怪談噺の定番ともいえる「真景累ヶ淵~豊志賀の死~」や人情噺の定番「芝浜」や「文七元結」も収録されています。

これらのシリーズは、TSUTAYAのCDレンタルサービスでもコスパ良く借りることが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

残念ながらAmazon Audibleでは五街道雲助の音源は確認できませんでした。しかし、「Apple music」上には五街道雲助の音源をいくつか聞くことが可能です。

引用:Apple musicより

Youtube

Youtubeで五街道雲助と検索するといくつか音源(無断転載)を確認することができます。また、墨田区公式チャンネルでは雲助の紹介動画が作成されています。

まとめ

五街道雲助は、江戸の言葉、江戸の所作、そして江戸の情を、現代に生きる私たちに鮮やかに届けてくれる稀有な落語家です。

淡々とした語りのなかに、人情の機微、時代の空気、そして人間の温もりがそっとにじみ出る――そんな“静かなる名人芸”が、世代を問わず多くの人々を惹きつけてやみません。

若手時代から地道に研鑽を重ね、名跡「五街道雲助」を継ぎ、そしてついに人間国宝(重要無形文化財保持者)へ。

その芸は、決して派手ではありませんが、深く、静かに、そして確実に、聴き手の心を打ち続けています。

もし、落語に「本物」を求めるなら――まずは一席、五街道雲助の高座に耳を傾けてみてください。

そこには、“江戸”と“今”をつなぐ言葉の魔法が待っています。

コメント