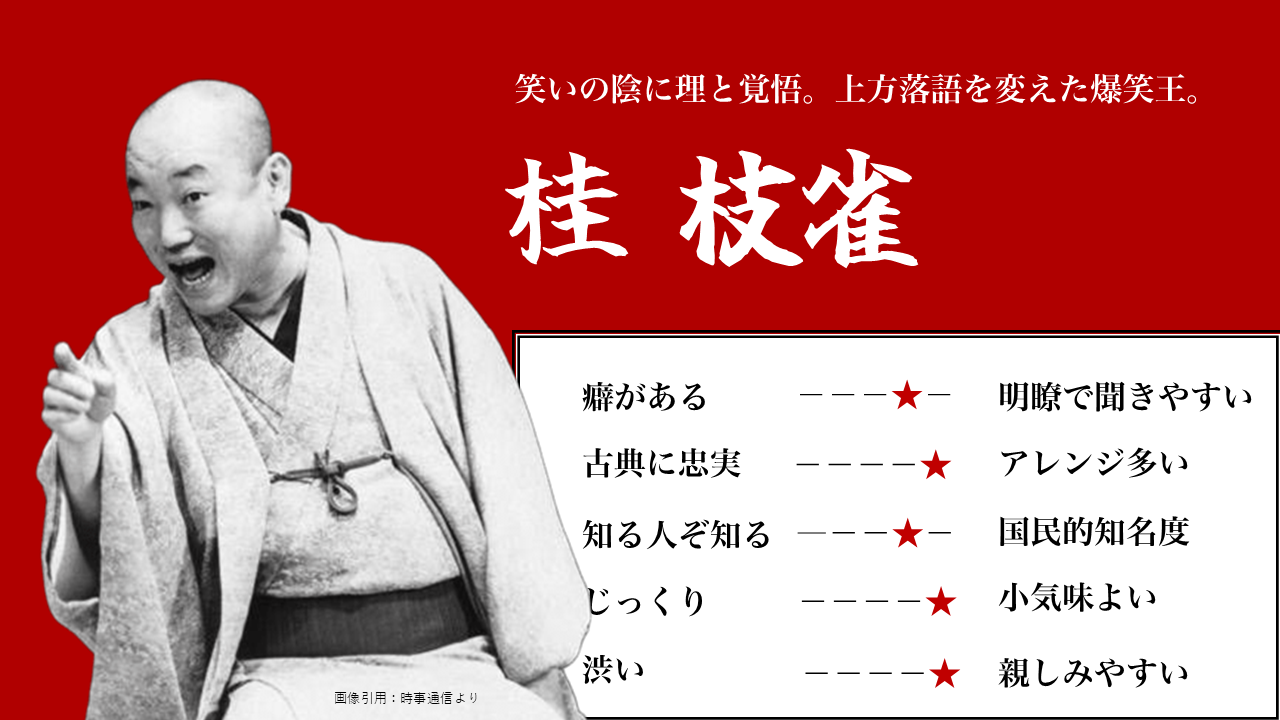

落語界の爆笑王、二代目 桂枝雀(かつら しじゃく)。

古典落語の本流を守りつつ、“大笑い”を生む語り口で一世を風靡した上方の名人です。

激しい所作にテンポの良いセリフ回し、観客を包み込むようなユーモアと愛嬌。

しかし、その舞台の裏には、笑いを徹底的に分析し、命を懸けて芸に挑んだ姿がありました。

“笑いの本質”を問い続けた桂枝雀の落語は、爆笑の中に哲学が光ります。

この記事では、桂枝雀の芸風、逸話、代表演目、音源の楽しみ方までを、初心者にもわかりやすく紹介していきます。

桂枝雀とは?

| 本名 | 前田 達(まえだ とおる) |

| 生年月日 | 1939年8月13日 |

| 没年月日 | 1999年4月19日(享年59歳) |

| 出身地 | 兵庫県神戸市 |

| 所属 | 上方落語協会(1994年脱退) |

| 特筆事項 | 英語落語の先駆者、「緊張と緩和」理論を提唱 |

画像引用:時事通信より

桂枝雀は、三代目桂米朝の一番弟子として、上方古典落語を笑いの力で蘇らせた人気噺家です。

演目の構成・言葉選び・表情・動きまで、すべてが“笑い”のために最適化されている――

それが枝雀の落語の最大の特徴であり、観客を“理屈抜き”で爆笑させる強烈な芸風を確立しました。

一方で、「笑いとは何か」を徹底的に考え抜いた哲学者のような側面もあり、独自の理論をもって落語に挑み続けました。

そのエンタメ性と知性を兼ね備えた芸は、今なお多くのファンを魅了し続けています。

桂枝雀の落語スタイル|話し方・演出の特徴

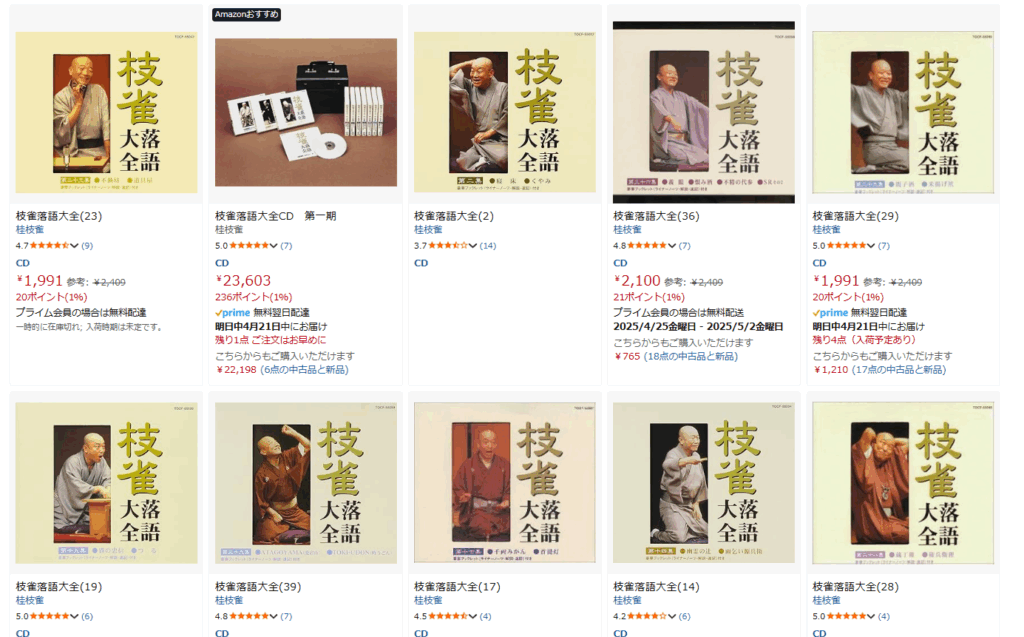

| 聞きやすさ | 癖がある ーーー〇ー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ーーーー〇 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーー〇ー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーーーーー〇 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーーーー〇 親しみやすい |

- 師匠・桂米朝の古典落語を継承しながら、爆笑へと昇華させた異端の天才

- オーバーアクション、表情、声色で“視覚に訴える落語”を確立

- 「緊張と緩和」理論を掲げ、笑いを徹底的に分析した稀有な存在

桂枝雀の落語は、“爆笑”と“哲学”が共存する唯一無二の芸です。

一言一言に力があり、目の動き、顔の表情、身体の揺れまでもが笑いの装置。 ただ面白いだけではない。背後には、笑いを生み出すための冷徹な分析と、観客を徹底的に楽しませようとする「芸人魂」が宿っています。

「どうすればもっと笑ってもらえるか?」 その問いを生涯自らに投げかけ続けた桂枝雀は、落語を“科学”しながらも、“情”を忘れなかった男。

たとえば『代書』で見せる、うだつの上がらない男のしぐさと口調。 そこにリアルとデフォルメが共存し、誰もがその滑稽さと哀しみに共感してしまう。 気づけば、客席全体が爆笑の渦に包まれている――それが桂枝雀の落語です。

桂枝雀に寄せられた、さまざまな評価やコメントをご紹介します。

天性の明るさと軽妙な語り口で客を引きつけ、頭の中に鮮明な映像を描いていきます。舞台から落ちてしまいそうなほどじっとしておられず、体を使った表現も魅力の一つです。

落語を広めるために全編英語の作品もあり、天才の名をほしいままにしていました。惜しまれつつも亡くなってしまい、噺を見られなくなってしまったのは寂しいものです。

引用:みんなのランキングより

枝雀です。格段に枝雀です。

笑いというものについて深く研究された枝雀師匠であるからこそ、日本人の笑いの本質(日本人が昔理解していたというべきか)をよく表した古典落語を、従来のものとは少し違った味を加えて非常にユニークなものに仕上げていらっしゃる。

米朝師匠、小さん師匠などのような深い味わいのある、しかし、小川の流れのようにさりげない、普通に話している状態と違わないほどにまで洗練された噺家も私は大変なファンであるが、一方で枝雀師匠は米朝師匠らと同程度までそのユニークな噺の手法と笑いのセンスを高めておられ、大ファンだ。

引用:Amazonより

私が枝雀さんと出会ったのはまだ、6年くらい前CDからでした、最初他の方もおっしゃる通り、早口すぎてついていけずその後日を置いて思い出し2回3回と聞いていくとやっと枝雀さんの良さがわかります、良さと言うより魅了されます。

しかしこれが一つ困ったことになる、他の落語がつまらなくなりまた魅了されるがゆえにもっと観たいもっと聴きたいとなる、だからその為のお金も時間も必要、しかしながら今は亡き師匠の噺が家で聴けて酔いしれられると言う幸せは他に類のない経験です。

桂枝雀と言う偉大な噺家にずっと尊敬の念を抱いている。今後も命ある限り大事に大事に視聴したい宝になりました。もっと知りたい枝雀師匠。

引用:Amazonより

たたみかける早口と計算されたオーバーリアクションが特徴。

爆笑王への転機 ――“仮面”としての笑いを選んだ日

桂枝雀の人生には、大きな転機となる出来事がありました。それが、1973年に発症したうつ病です。弟子を取り、家庭を持ち、芸も順風に進んでいた矢先のこと。ある日、道頓堀角座への出番に向かう途中で突如パニックに陥り、「怖い、行かれへん」とうずくまってしまったのです。

長く苦しんだ末にようやく回復した枝雀は、再び高座に戻る決意をします。そして心に決めたのが、「これからは笑いの仮面をかぶる」ということ。

観客に心から笑ってもらうために、自らも笑顔を浮かべ、明るく、陽気に――それまでとは芸の方向性を一変させました。後年の大仰な動きや豪快なアクションは、単なるギャグではなく、彼なりの“生き方そのもの”だったのです。

「緊張の緩和」――理論派・枝雀の笑いの哲学

表面的には明るく破天荒に見える枝雀ですが、その裏には精緻な構築力と理論的な思考がありました。彼は笑いを「緊張の緩和」から生まれるものだと考え、噺の構成に独自の理論を持ち込んでいました。

サゲの4分類(ドンデン、謎解き、へん、合わせ)などはその代表例で、「なぜこの落語が面白いのか」を徹底的に分析する姿勢は、まるで落語学者のようでした。著書『らくごDE枝雀』では、自身の理論を丁寧に解説しており、彼の芸に対する探究心の深さをうかがい知ることができます。

「英語落語」で世界を笑わせた上方の伝道師

1980年代、枝雀は「英語で落語をやる」という前代未聞の挑戦を始めます。帰国子女や英会話教師の協力を得ながら、落語の台本を英訳し、ついには海外公演にも進出。ホノルルやロサンゼルス、バンクーバーなどを巡り、「Summer Doctor(夏の医者)」「Animal Zoo(動物園)」などを披露しました。

英語の台詞に頼るだけでなく、身振り手振りでオチを補完し、英語がわからない聴衆にも“間”で笑わせる――これはまさに枝雀ならではの芸術でした。落語という日本文化を世界に紹介する、その先駆けともいえる功績です。

“笑いの仮面”の向こう側 ―― 枝雀を蝕んだもの

1999年4月、桂枝雀は59歳の若さでこの世を去りました。最期は、自宅での自死。突然の報道に、落語界だけでなく多くのファンが言葉を失いました。

実はそれ以前から、彼はたびたびうつ病に悩まされていました。最初の発症は1973年。家族、弟子、そして観客という重責に押しつぶされ、舞台に上がれない日々が続きました。回復後、「笑いの仮面をかぶる」と決意した枝雀は、以降の人生を“観客を笑わせること”に全力で捧げていきます。

しかし、1990年代後半、再び病は彼を襲います。あれほど観客を沸かせても、自身の心は満たされない。周囲が絶賛しても「こんなもんやない」と自らを許さない完璧主義。自分の落語に“OK”を出せなかった男――それが枝雀でした。

師匠の桂米朝は「衝動的なものだったかもしれない。いっぺん死んでみよか、ちゅうもんかも」と語り、弟子の桂南光は「この人を超える噺家はいない」と、哀しみの中で師を讃えました。

「枝雀の顔を見ただけで“おもろかった”と満足してもらえる芸人になりたい」――そう語っていた枝雀。彼の死は、落語界にとってあまりにも大きな損失でしたが、その魂と笑いは今も多くの人々の心の中で生き続けています。

桂枝雀のおすすめ演目3選

『代書(代書屋)』 “笑いの緩急”が生む、枝雀流・会話劇の傑作

代書屋と無学な男の滑稽なやりとりを描く上方落語の人気作。枝雀版では、ペンの所作を扇子で表現する「動き」と、噛み合わない会話の「言葉」が見事に融合し、笑いの波が次々と押し寄せる。

枝雀の代書は、型破りな男の発言を真正面から受け止めていく代書屋の“イライラ”と“困惑”が絶妙に演じ分けられ、観客を爆笑に誘う。終盤の「自署不能につき代書す」まで、すべてが伏線のように絡み合う珠玉の会話劇である。

『宿替え』 “人間味”と“爆笑”が交差する、枝雀の真骨頂

一人で全部やろうとしては失敗し、話せば話すほど脱線する。そんな粗忽な男の大騒動を、枝雀は圧倒的なテンポと細やかな動きで描ききる。引っ越しの荷造りに始まり、新居への道中、女房とのやりとり、そして「釘」の一件――どこを切り取っても爆笑必至の枝雀十八番。

演者の語りによって展開が自在に変わる本作だが、枝雀の『宿替え』は特に、ありえない理屈や遠回りな会話が絶妙に配置され、観客の“想像のツボ”を心地よく突いてくる。

終盤、隣家の仏壇に突き刺さる釘を見て放つ名セリフ――「おや? おたくはこんなところにホウキをかけるのか?」――は、枝雀ならではの“緊張と緩和”の理論が見事に表れたサゲ。

愚かだけど憎めない、愛すべき男の奮闘劇。枝雀の語りと動きによって、ただの「失敗談」が、見事な「笑いの芸術」に変わる。

『時うどん(TOKIUDON)』 笑いのリズムで魅せる、上方落語の教科書

古典落語『時そば』の上方版として知られる『時うどん』。そばを食べながら、勘定をごまかすというシンプルな噺に、上方らしいテンポの良さと親しみやすさが加わった定番演目です。

この噺を、桂枝雀はなんと“英語”で再構築。オーバーな身振りとわかりやすい言葉選びで、日本語がわからない観客でも大笑いできる仕立てに仕上げました。うどんをすする動きや、数を数えるやりとりなど、視覚的な笑いが満載。

英語落語のパイオニアとして世界に挑んだ枝雀。その中でもこの『Tokiudon』は、文化の違いを超えて「笑いは通じる」を体現した一本です。

落語初心者にも、英語学習者にも、自信をもっておすすめできる国境を越えた“笑いの名作”。

桂枝雀の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 枝雀落語大全、枝雀の十八番などシリーズ化 |

| サブスク(スマホ) | ほぼなし |

| Youtube | ほぼなし |

CD|桂枝雀落語大全、桂枝雀十八番シリーズ

画像引用:Amazonより

桂枝雀の落語を音で味わうなら、『桂枝雀 落語大全』は外せません。

さらに、代表作をコンパクトに楽しめる『枝雀十八番シリーズ』は、初心者にもぴったりの入門編。

爆笑と芸の深み、その両方を存分に堪能できます。

ただし、Amazon内では現在販売されていない音源もあるので注意が必要です。また、音源1つ1つを購入することはコスパが悪いので、CDをレンタルして聞く方が良いかもしれません。

TSUTAYA DISCASであれば、桂枝雀の音源を複数楽しむことが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

Amazon Audibleをはじめ、他の音楽配信サブスクでも「桂枝雀」の音源はありませんでした…

もっと手軽に名人の落語を楽しみたい・・・

Youtube

Youtubeで「桂枝雀」と検索しても、聴ける音源はほぼありません。

どちらにせよ、無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|笑いの仮面の奥にあった、真摯な芸の魂

桂枝雀は、ただ面白いだけの落語家ではありませんでした。

観客の大笑いの裏には、緻密に計算された芸の構成、言葉への執念、そして「人を笑顔にしたい」という強烈な使命感がありました。

“笑い”を突き詰めるあまり、時に自分自身を追い詰めるほど真剣だったその姿は、芸人というより、まさに「笑いの哲学者」。

命を削って笑いを届けた枝雀の高座は、今なお色褪せることなく、人々の心に生き続けています。

爆笑の中に垣間見える繊細さ。軽やかな語りの裏にある、重厚な芸の真髄――

それが、桂枝雀という落語家が遺した、唯一無二の魅力なのです。

コメント