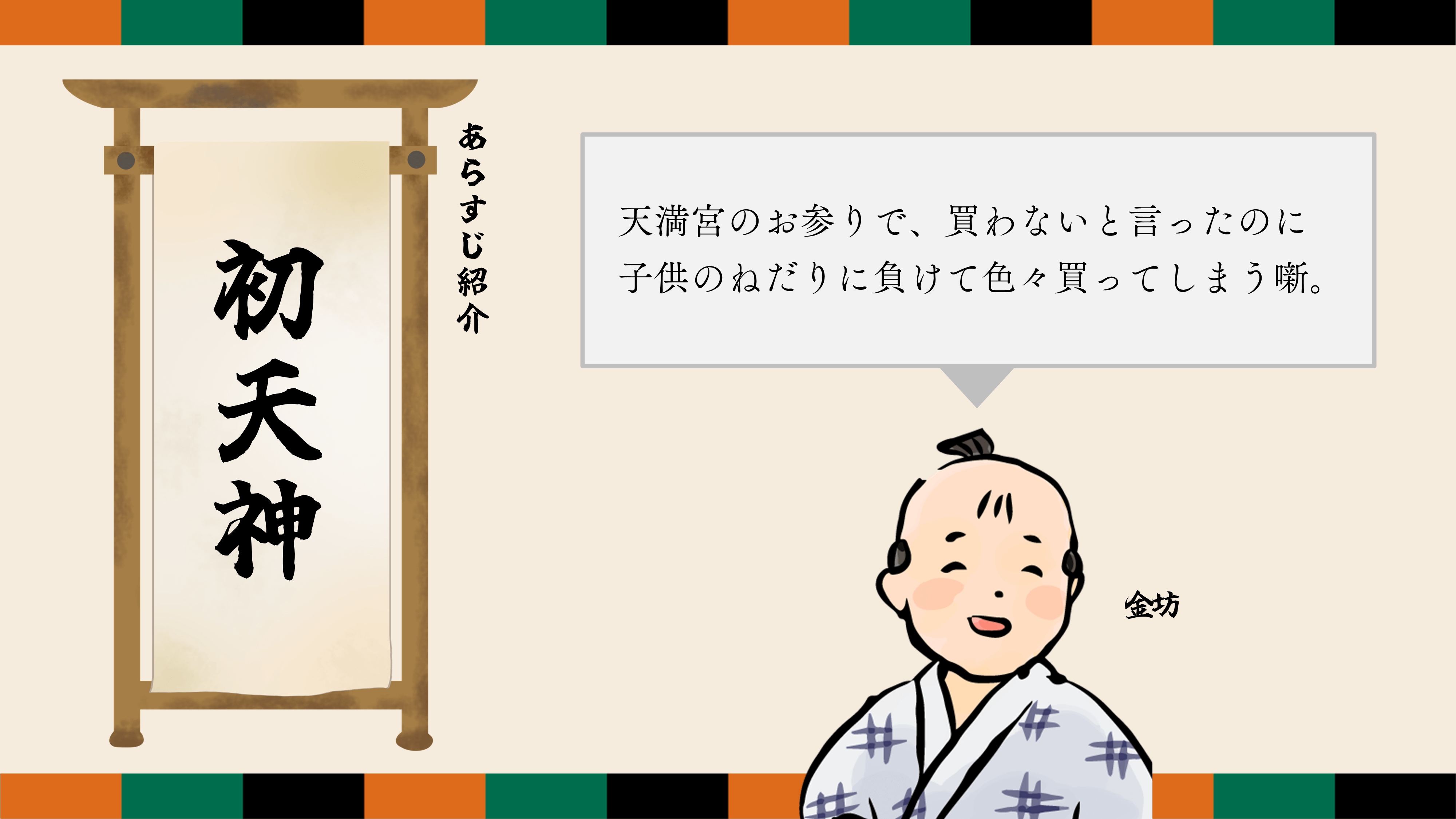

一言で「初天神」を解説すると…

天満宮のお参りで、買わないと言ったのに子供のねだりに負けて色々買ってしまう噺。

主な登場人物

初天神に金坊を連れてった親父です!

金坊を連れて行くよう頼んだ女房です!

初天神であれ買ってくれ、これ買ってくれとせがんだ金坊です!

初天神の詳細なあらすじ

1月25日の初天神の日、男は1人で天満宮に行こうとするが、女房から金坊も連れて行くように頼まれる。

金坊が色々とねだってくるのが目に見えていたため、男は嫌がるが、息子は連れて行かないと近所に親の悪口を言いふらすと脅す。

仕方なく、男は息子に何もねだらないと約束させて天満宮へ連れて行く。

息子は約束をしたものの、結局は何かとねだってくる。男は疲れ果て、息子の口を塞ぐために飴を買ってやる。飴玉の次は、だんごをせびられる。

今度こそは買ってやらないと誓ったが、泣いてわめくので周りの皆がこっちを見て、男は恥ずかしい想いをする。

結局は、蜜のだんごを買ってやるが、「蜜はたれて着物が汚れるから」という理由で男は蜜をみんな舐めてしまってから金坊に渡す。

参拝を終えた帰り道、凧の屋台の前を通りかかり、息子はまた凧を買って欲しいとねだる。男は拒否しようとするが、凧屋の店主も息子を煽るので、結局は凧を買うことになる。

2人は天満宮の隣にある空き地に向かい、買ったばかりの凧を揚げようとする。

子供の頃に凧揚げの腕前に自信があった男は、自分が見本を見せると言って凧を揚げ始めるが、ついつい夢中になってしまう。

息子は何度も自分に代わるよう頼むが、男は無視し続ける。最後に息子は諦めて言う。

「こんなことなら、おとっつぁんなんか連れてくるんじゃなかった・・・」

初天神を聞くなら

初天神を聞くなら「柳家小三治」

柳家小三治の「初天神」は、父親と息子が初詣に出かける日常のやり取りを描いた噺で、父親が息子に振り回される様子がユーモラスに演じられる。小三治の独特な間と表現力で、親子の微笑ましい掛け合いや、人情味あふれるやり取りが印象深く、笑いを誘う。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

「初天神」と菅原道真 ー 天神信仰と雷神の深い関係

落語「初天神」は、天神様(菅原道真)を祀る天満宮へ初詣に行く親子のやりとりを描いた噺ですが、背景には菅原道真の伝説や、天神信仰、さらには雷神としての一面が関係しています。

本記事では、「初天神」の舞台となる天神様の歴史や、信仰の広がり、雷神との結びつきについて詳しく解説します。

1. 菅原道真とは? ー 天神様になるまでの生涯

画像参照:大宰府天満宮より

① 学問の神様としての菅原道真

- 菅原道真(845~903年)は、平安時代の学者・政治家。

- 文章博士の家系に生まれ、幼少期から和歌・漢詩・学問に優れた才能を発揮。

- 宇多天皇に重用され、右大臣にまで出世したが、ライバル藤原氏の陰謀によって大宰府に左遷されてしまう。

- 左遷からわずか2年後、大宰府で無念のうちに死去。

② 菅原道真の死後に起こった「怨霊伝説」

- 道真の死後、京の都では次々と異変が起こる。

- 落雷による清涼殿の炎上(923年)

- 左遷を命じた藤原時平の急死

- 疫病や天変地異の多発

- 「これは道真の怨霊の仕業ではないか?」と人々が恐れるようになる。

③ 天満宮の創建と「天神様」への変化

画像参照:北野天満宮より

- 怨霊を鎮めるため、朝廷は道真を「天神(雷神)」として祀ることを決定。

- 北野天満宮(京都)や太宰府天満宮(福岡)が建立され、菅原道真は「天神様」として信仰されるようになった。

2. 天神信仰の広がり ー 学問の神様としての道真

① 学問の神としての信仰

- 道真は学者としても優れた人物だったため、やがて「学問の神様」として信仰されるようになる。

- 江戸時代には寺子屋や武士の学問所で道真を祀り、受験や試験合格の神様としても人気に。

- 現代でも、受験生が天満宮に参拝して合格祈願をする習慣が続いている。

② 天満宮の広がり

- 全国に1万2000以上の天満宮が存在し、各地で天神信仰が根付いた。

- 代表的な天満宮

- 北野天満宮(京都):天神信仰の中心地

- 太宰府天満宮(福岡):左遷先の地に建てられた

- 大阪天満宮(大阪):関西の天神信仰の中心

③ 江戸時代の庶民と天神信仰

- 江戸時代には、「天神様=学問の神」だけでなく、「商売繁盛」「病気平癒」などの願い事にも対応する庶民の守り神となった。

- 毎月25日は「天神様の日」とされ、特に1月25日の「初天神」は重要な祭りだった。

3. 菅原道真と雷神の関係

① なぜ「雷神」として祀られたのか?

- 道真の死後に京の都で相次いだ落雷や異変が、「彼の怒りによるもの」と考えられた。

- 平安時代の人々は、雷を「神の怒り」と捉えていたため、道真が雷神になったと信じた。

② 「雷神」としての天神信仰

- 北野天満宮では、雷を鎮めるために道真を祀った。

- 「天神様=雷神」というイメージが定着し、農民からは「雷除けの神」としても信仰されるようになる。

- 「雷除けの護符」として、天神様のお札が配られた。

③ 雷神信仰と日本の神話

- 日本では雷神は「雨を降らせる神」としても信仰されており、雷が豊作をもたらすと考えられていた。

- そのため、菅原道真は「雷をもたらす神」として農民からの信仰も厚かった。

初天神を聞くなら「柳家小三治」

柳家小三治の「初天神」は、父親と息子が初詣に出かける日常のやり取りを描いた噺で、父親が息子に振り回される様子がユーモラスに演じられる。小三治の独特な間と表現力で、親子の微笑ましい掛け合いや、人情味あふれるやり取りが印象深く、笑いを誘う。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

コメント