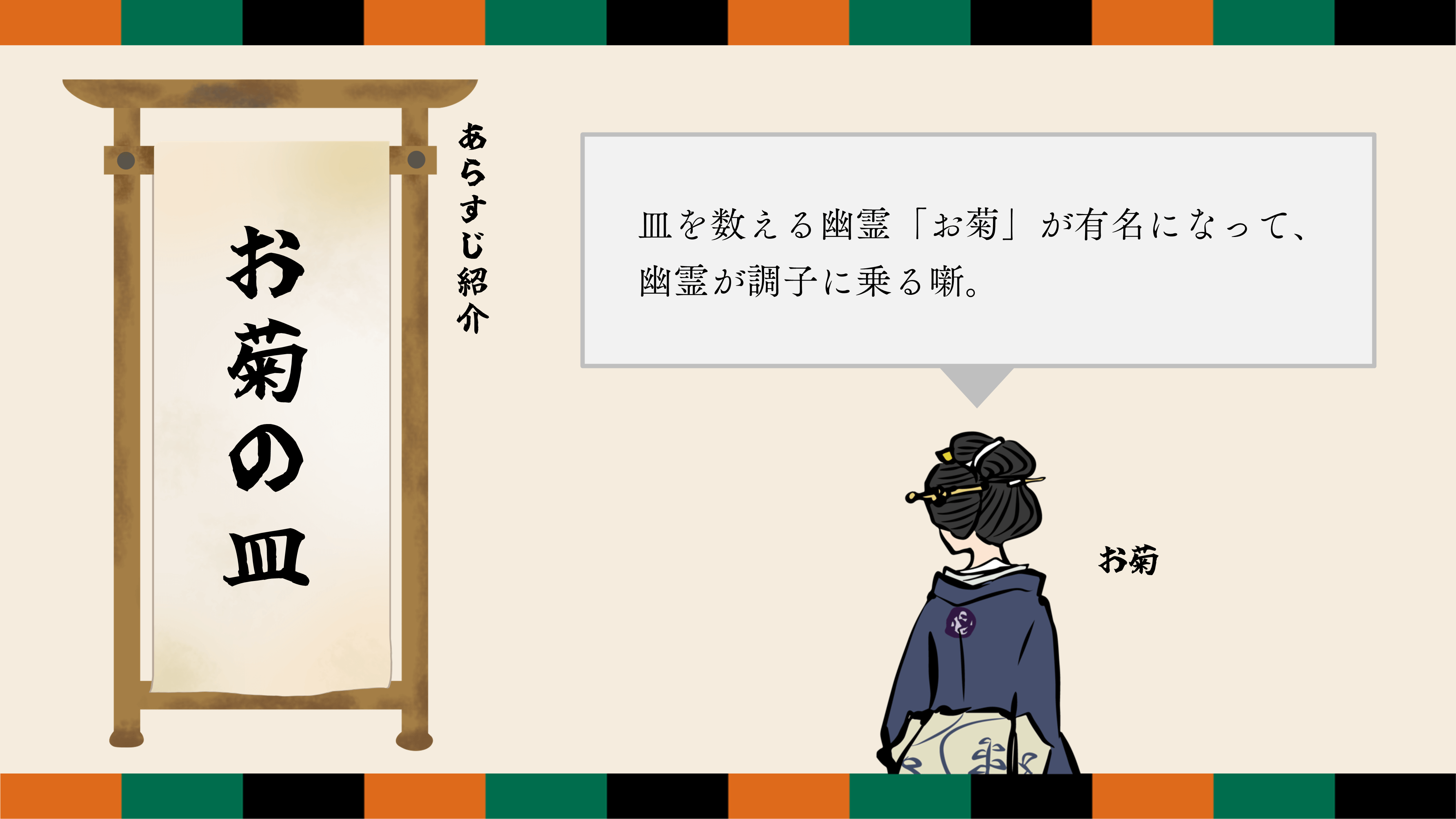

一言で「お菊の皿」を解説すると…

皿を数える幽霊「お菊」が有名になって、幽霊が調子に乗る噺。

主な登場人物

お菊の幽霊の噂を聞いて、皆で行ってみようと提案しました!

皆が行くって言うから怖いけど付いて行った男です

お菊ですぅ・・・

お菊の皿の詳細なあらすじ

ある男が、町内の隠居から「番町の皿屋敷にお菊の幽霊が出る」という話を聞きます。お菊が皿を数えるのを9枚まで聞くと狂い死にし、8枚でも熱病にかかるという噂でした。

男は町内の仲間たちを誘い、お菊の幽霊を見に行くことにします。6枚まで数えたら逃げ出す計画です。

丑三つ時に鐘が鳴ると、お菊が井戸から現れて「一枚、二枚…」と皿を数え始めます。お菊が美しい女性だったため、見とれているうちに6枚まで数えられ、全員が慌てて逃げ出します。

しかし、恐怖と同時にお菊の美しさが忘れられず、翌日もまた見に行きます。噂が広がり、お菊は人気者に。

これに目をつけた興行師が、10日間のお菊の幽霊の興行を始めます。見物料を取るようになり、お菊の演技もわざとらしくなってきますが、町内の連中も毎晩見に行きます。

ある夜、いつものようにお菊が登場し、皿を数え始めますが、見物人が多く、前がつっかえてしまうことで逃げ出すタイミングを逃してしまいます。お菊は7枚、8枚と数え続け、ついに9枚を超えて10枚、11枚…と数え続け、18枚まで数えてしまいます。

町内の連中「なぜ18枚も数えたんだ」

お菊「何枚数えようと私の勝手だろう」

町内の連中「なぜ18枚も数えたんだ」

お菊「だからさ、明日はお休みなんだよ」

お菊の皿を聞くなら

お菊の皿を聞くなら「立川談志」

社会への鋭い風刺と独特の語り口で唯一無二の魅力を持つ立川談志。お菊の皿でも台本では伝えきれない時代背景や登場人物の感情が表現されています。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。

「お菊の皿」と「播州皿屋敷」の違いを徹底比較!

落語「お菊の皿」は、日本の古典怪談「播州皿屋敷」を元にした作品ですが、その内容は大きく異なります。元の怪談が持つ「恐怖」「悲劇」とは異なり、落語ではコミカルな要素が強調され、観客を笑わせる物語へと変化しました。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

1. 皿屋敷伝説の起源と広がり

皿屋敷伝説は、「播州皿屋敷」(兵庫県姫路市)と「番町皿屋敷」(東京都千代田区)の二大怪談が広く知られています。しかし、日本各地に類似の話があり、島根県松江市、滋賀県彦根市、高知県幡多郡、尼崎などにも異聞が伝えられています。

最も古い記録としては、室町末期の『竹叟夜話』に類話が存在します。ただし、この話では皿ではなく盃が扱われ、現在の皿屋敷伝説とは異なる点もあります。江戸時代に入ると怪談ブームの影響で「皿屋敷」が人気を博し、1720年に大阪で歌舞伎の演目となったことをきっかけに、浄瑠璃や講談にも取り入れられ、全国に広まりました。

2. ジャンルの違い

「播州皿屋敷」は、無実の罪で殺された女性の霊が怨念を残す純粋な怪談です。夜な夜な井戸から現れ、失われた皿を数えるという恐怖の演出が特徴で、江戸時代の怪談ブームの中で広まりました。

一方で「お菊の皿」は、怪談をコメディに昇華した落語作品。幽霊が出るという噂が町中に広がり、人々がそれを楽しもうとする展開が特徴的です。落語らしい軽妙なオチがついており、怖い話というよりは滑稽話に近い作品となっています。

3. 舞台設定の違い

「播州皿屋敷」の舞台は、兵庫県姫路市の姫路城周辺。主人公のお菊は武家屋敷の女中として働いています。屋敷には家宝の十枚の皿があり、これが物語の鍵となります。

一方、「お菊の皿」の舞台は江戸の町。庶民の間で広まる幽霊騒動がメインの話になっており、姫路城の武家社会とは異なる、庶民の視点での物語が展開されます。

4. 登場人物の違い

「播州皿屋敷」では、お菊は武家屋敷に仕える侍女であり、悪役の青山鉄山(あるいは青山主膳)が登場します。青山は権力を利用してお菊を追い詰め、ついには殺害するという冷酷な人物として描かれています。

一方、「お菊の皿」では、武士や権力者は登場せず、町の男たちや興行師といった庶民が物語を回していきます。ここでのお菊は、怨霊というより「幽霊スター」として持ち上げられ、町の人気者になるというコミカルな設定が加わっています。

5. ストーリーの展開

「播州皿屋敷」では、お菊は青山鉄山の陰謀によって「家宝の皿を一枚紛失した」と罪を着せられます。無実を訴えるも聞き入れられず、ついには拷問を受け、井戸へ突き落とされて命を落とします。その後、夜な夜な井戸から幽霊となって現れ、「一枚、二枚…」と皿を数え続けるという恐怖の展開となります。

対して「お菊の皿」では、皿を数える幽霊の噂が広まり、人々が興味本位で見に行くというストーリーです。最初は恐れていた町の男たちも、お菊の幽霊の美しさに惹かれ、ついには幽霊見物が一種の観光名物になってしまいます。さらに、興行師が登場し、幽霊見物が商売化するという落語ならではのユーモアが加わります。

6. 幽霊の描かれ方

「播州皿屋敷」では、お菊は怨霊として恐れられる存在です。毎晩現れて皿を数えることで、人々に恐怖を与え、ついには屋敷の主である青山鉄山を発狂・自害へと追い込むほどの怨念を持った存在です。

しかし「お菊の皿」では、お菊は幽霊でありながら、次第に人気者となり、最終的には庶民の娯楽として親しまれる存在になります。幽霊が怖がられるのではなく、むしろ観光資源として扱われるという、落語ならではの逆転の発想が光ります。

コメント