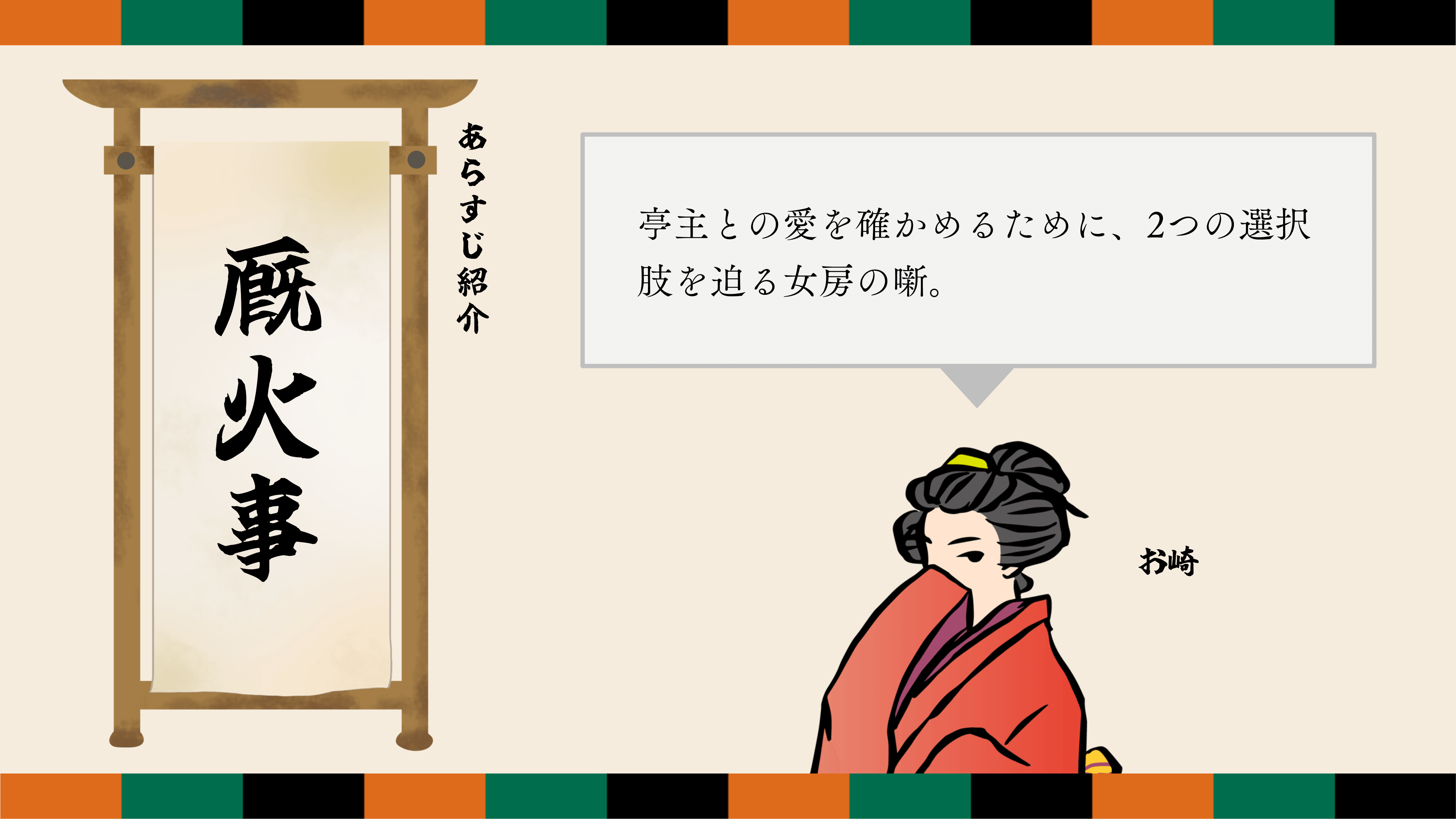

一言で「厩火事」を解説すると…

亭主との愛を確かめるために、2つの選択肢を迫る女房の噺。

主な登場人物

亭主との愛を確かめるために仲人に相談した女房です

お崎と亭主の仲人を務めたもんです

仕事もせずに遊んでばかりの亭主です

厩火事の詳細なあらすじ

髪結いで生計を立てているお崎が、亭主と別れたいと仲人の家を訪れる。

仲人も、亭主が遊んでばかりで女房に働かせているのは良くないと別れを勧めるが、お崎は逆に亭主を擁護し始め、仲人を驚かせる。

そこで仲人は、お崎に二つの話を聞かせる。

まず、孔子が火事で大事な白馬を失ったときに、家族や弟子の安否を心配し、白馬のことには触れなかったという話。次に、麹町の旦那が、妻が瀬戸物を運んでいて転んだときに、瀬戸物のことだけを心配し、妻の怪我には無関心だったため、最終的に離婚に至ったという話だ。

仲人は、お崎の亭主が瀬戸物に夢中だと聞き、彼が本当にお崎を大事にしているか試すために、瀬戸物を割ってみろと提案する。

もし亭主がお崎の体を心配すれば良し、瀬戸物のことばかり気にするなら別れた方がいいというのだ。

お崎が家に帰り、瀬戸物をわざと割ると、亭主はお崎の体を心配し、瀬戸物のことは一切気にしない。

これに感激したお崎は、亭主が本当に自分を大切に思っていることに気付き、喜びの涙を流す。

お崎「嬉しいねぇ・・・そんなにあたしの体が大事かい?」

亭主「あたりめぇだ!お前が怪我したら、明日から遊んで酒が飲めねぇ」

厩火事を聞くなら

厩火事を聞くなら「三遊亭圓楽」

三遊亭圓楽の「厩火事」は、夫婦の微妙な掛け合いが笑いを誘う滑稽話です。圓楽の軽妙な語りが、日常の中に潜むユーモアを鮮やかに描き出します。家事の合間にほっと一息つける、心温まる一作です。

\Amazon Audileで聞けます/

落語『厩火事』と江戸の夫婦事情

『厩火事』は、働く女性と亭主の関係を描いた落語の一つであり、江戸時代の夫婦の価値観や庶民の考え方を映し出している。この記事では、落語の背景にある江戸時代の働く女性の実情や、登場する逸話の真偽について掘り下げてみよう。

1. 江戸時代の働く女性と経済的自立

江戸時代の女性は「家に入るもの」と考えられがちだが、実際にはさまざまな職業に従事し、家計を支える女性も多かった。髪結い(かみゆい)や行商、茶屋の女将などの職業は、江戸庶民の生活に根付いていた。

髪結いのお崎の収入はどれくらいだったのか?

髪結いは、町人や武士の妻などを相手に仕事をし、高い技術が求められた。そのため、腕の良い髪結いは一般の町人よりも多くの収入を得ることができたと言われている。

- 江戸庶民の年収:10~20両ほど

- 腕の良い髪結い:これを超えることも

- 現代で言うと…:出張美容師やフリーランスのスタイリストに近い

現代でも、女性が自ら稼ぎ、家庭を支えるケースは珍しくない。お崎のように、亭主を養う女性の存在は、江戸時代でもあり得る話だったのだ。

2. 孔子と白馬の話は本当か?

落語の中で仲人が語る「孔子は火事の際に白馬を気にせず、家族や弟子のことだけを心配した」という話は、実は『論語』や『史記』には登場しない。

孔子と馬にまつわるエピソード

- 『論語』には、孔子が慎ましく暮らしていたことや、徳を重んじたことは書かれているが、馬に関する具体的な逸話はない。

- 『史記』には、孔子が戦乱の中で避難した際のエピソードがあるが、白馬についての記述はない。

この話の出所は不明だが、庶民の間で「聖人は私利私欲を持たない」という考えを分かりやすく伝えるための脚色だった可能性が高い。

3. 皿の話は本当か?

仲人が語るもう一つの逸話に、「麹町の旦那が妻が皿を割ったときに皿のことばかり気にして離婚した」という話がある。

江戸時代、庶民にとって瀬戸物(せともの)はどの程度貴重だったのか?

- 庶民の器:素焼きの皿が主流

- 商家や裕福な家の器:漆器や高級陶器

- 高級品なら大問題だったが、庶民の家では「仕方ない」で済むことも多かった

つまり、「皿を割ったことで離婚に至る」というのは、実際の事件ではなく、あくまで「愛情 vs 物」の優先順位を問う寓話だったのだろう。

コメント