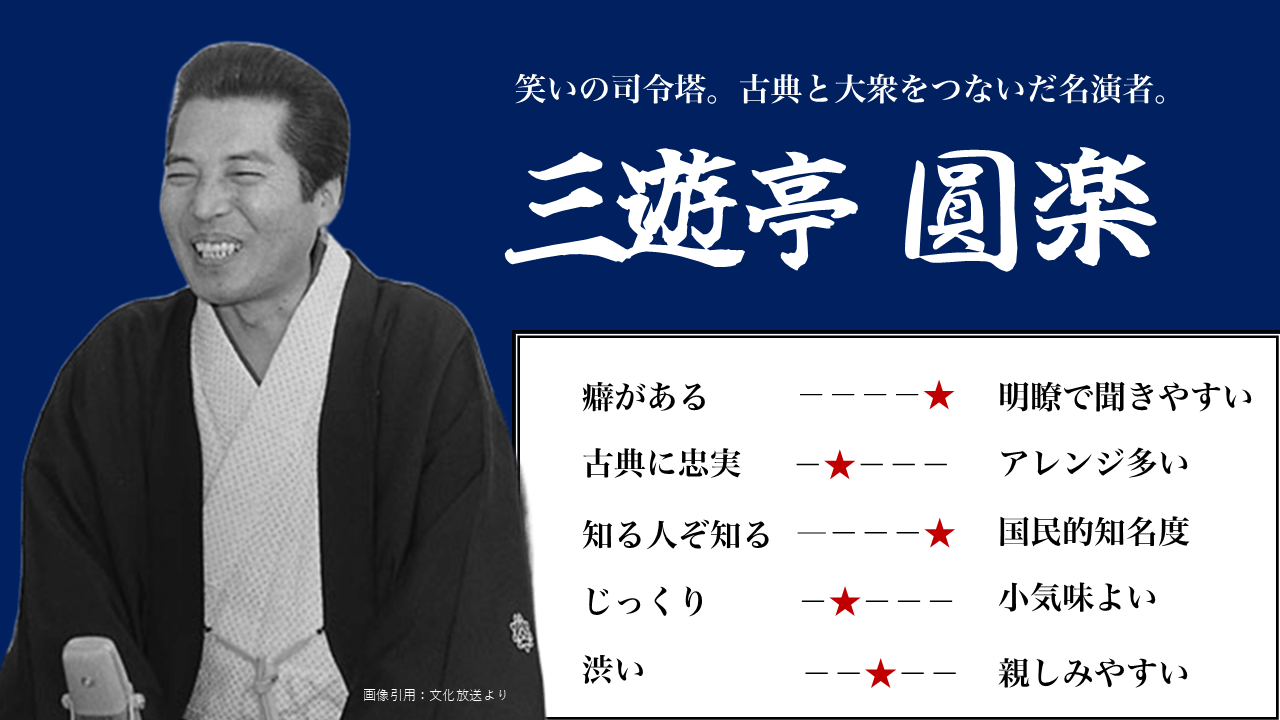

落語界の司会者にして、名解説者――五代目 三遊亭圓楽(さんゆうてい えんらく)。

テレビ『笑点』の司会としてお茶の間に親しまれた一方で、江戸落語の伝統を重んじた噺家としても知られる存在です。

知的で端正な語り口、そして落語への深い愛情。

戦後落語の復興と大衆化を牽引したその姿勢には、「話芸」と「理知」の融合を見出すことができます。

テレビでの姿だけで語るには惜しい、本格派の芸の持ち主――

それが、五代目三遊亭圓楽という落語家のもうひとつの顔です。

この記事では、圓楽の芸風、逸話、代表演目、音源の楽しみ方までを、初めての方にもわかりやすく紹介していきます。

三遊亭圓楽とは?

| 本名 | 吉河 寛海(よしかわ ひろうみ) |

| 生年月日 | 1933年1月3日 |

| 没年月日 | 2009年10月29日(享年76歳) |

| 出身地 | 東京都台東区 |

| 所属 | 落語円楽党(現・圓楽一門会)、星企画 |

| 特筆事項 | 『笑点』四代目司会者、東京落語四天王の一人、円楽一門会創設者 |

画像引用:文化放送より

五代目三遊亭圓楽は、落語家としての誇りと覚悟を胸に、テレビと寄席の両面で活躍した昭和・平成を代表する噺家です。

その知性と端正な語り口、そして何よりも「落語を広く伝える」という強い信念で、一般層にも落語を根付かせることに成功しました。

笑点での軽妙なやり取りと、師匠・圓生譲りの古典落語の技芸――

どちらにも本気だった圓楽は、まさに“知と芸を備えた名人”として今も語り継がれています。

三遊亭圓楽と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーーー〇 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ー〇ーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーーー〇 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーー〇ーー 親しみやすい |

五代目三遊亭圓楽の語り口は、端正で理知的。明晰な語りと豊富な教養を生かし、落語に“品格”と“説得力”をもたらした名人である。抑制の効いた演出ながらも、登場人物の感情や場面の機微を的確に描き分ける技量は一級品だった。

特に、師・圓生譲りの古典落語を継承する一方で、大衆性を意識したテレビ番組などにも積極的に出演し、「落語を広める」ことにも力を注いだ。知性と時代感覚のバランスを備えた“戦略家”としての顔も圓楽の魅力のひとつである。

芸風は本格古典落語を軸に、硬軟自在な語りで知的ユーモアを織り交ぜる――そんな“現代派の古典主義者”として、幅広いファンを獲得した。

“落語界の知将” ― 理と情の語り手

- 晩年のテレビ出演だけでなく、若き日は「東京落語四天王」の一人として演芸ブームを牽引

- 知性と華やかさを兼ね備えた語り口で、“現代派の古典”を体現

- 師・圓生の落語を受け継ぎながら、テレビという新たな舞台でも落語の魅力を伝え続けた

五代目三遊亭圓楽の落語は、“知性”と“戦略性”が光る構築美です。

格調高い語りに宿る説得力と、的確な人物描写。淡々とした中に情感をにじませる落ち着いた語りは、聴く者に深い余韻を残します。

たとえば『芝浜』。 圓楽の演じる熊五郎は決して怒鳴り散らしたりせず、運命を静かに受け入れながらも、夫婦の情愛と再生への決意がにじみ出る。

大げさな演出に頼らず、自然な語り口でじんわりと心に染み入る――それが、五代目圓楽の落語です。

三遊亭圓楽に対する、評価やコメントをまとめました。

笑点という番組の存在を知った時の司会者で、とても印象に残っています。これぞ司会者という進行が抜群で、この後に司会になる人に大きな影響を与えたと思っています。高座を見たこともありますが、そちらでも歯切れもよさはそのままでした。

引用:みんなのランキングより

5代目・三遊亭圓楽は笑いのセンスが独特で面白いです。みんなが気づかないような所で笑いをとるのがうまくて大好きです。

引用:みんなのランキングより

円楽は円生とはまたひと味ちがった円楽落語を確立したと思う。その意味で、このDVDセットは貴重である。円楽の飄々として、また話の面白さを自らが楽しんでいるような語り口は、独壇場であり、思わず大笑いしてしまう。

好みの問題もあるだろうが、円楽の真骨頂はやはり滑稽話ではないだろうか。「目黒のさんま」や「お化け長屋」などはまさに絶品だ。円楽師匠の高座は、一度拝見させて頂いたが、大柄な彼のスケールの大きな芸風に感心したものである。

引用:Amazonより

重厚で優しい語り口、渋い声が特徴。

「星の王子さま」と呼ばれた落語家

若い頃の圓楽は、端正な顔立ちと博識から“星の王子さま”という愛称で呼ばれていました。演芸ブームに乗ってテレビに進出し、クイズ番組やドラマでも大活躍。

「キザは寄席じゃ嫌われる」とされていた時代に、あえて逆を行くスタイルで人気を博した彼の姿は、まさに“テレビの申し子”と呼べるものでした。

「若竹」――自費でつくった寄席の夢

1985年、圓楽は弟子たちの高座の場を守るため、東京・東陽町に私財を投じて寄席「若竹」を開設しました。

立地の悪さや出演者の不在により閉鎖を余儀なくされましたが、「落語の火を絶やしたくない」という情熱が生んだこの挑戦は、彼の落語愛の象徴として語り継がれています。

弟子思いの“司令塔”として

『笑点』で長く司会を務めた圓楽は、テレビの中では豪快に笑い、冗談も飛ばす親しみやすい人物でしたが、弟子たちに対しては非常に厳しい一面もありました。

楽太郎(後の六代目圓楽)や好楽らは、その厳しさに耐えかねて降板を考えたこともあったと言います。ただ、その厳しさの裏には深い愛情と芸への本気があり、圓楽の指導は多くの弟子を育てる礎となったのです。

「笑点」復帰は“臨時のつもり”だった

1983年、三波伸介の急逝を受けて『笑点』の司会に復帰した圓楽。しかし、本人は最初「2回だけの代役のつもりだった」と語っています。

ところが視聴者からの反響は大きく、気づけば23年間も司会を務めることに。「大らかで懐の深い司会者」として知られるようになったのは、この偶然からでした。

三遊亭圓楽のおすすめ演目3選

『芝浜』“人生を変える嘘”を、静かに語りきる名人芸

酔いどれ魚屋・熊五郎が更生を誓う、心あたたまる人情噺。

五代目圓楽は、派手な演出に頼らず、淡々とした口調のなかに深い情を込めてこの物語を紡ぎます。結末の“優しい嘘”が胸にしみる、圓楽落語の真骨頂。

『目黒のさんま』“知的ユーモアが光る、庶民讃歌の一席”

庶民の味・さんまに感動した殿様が「目黒にかぎる」と言い放つ名サゲで有名な一席。

圓楽は、知的な語り口と品のある笑いで、江戸の階級社会と食文化のギャップを軽妙に描き出します。古典をエスプリで仕上げた、気品ある爆笑落語。

『浜野矩随』“圓楽が挑んだ、涙と覚悟の長編人情噺

父の名声に押しつぶされ、絶望の淵にいた青年・浜野矩随。己の死を前にして彫り上げた観音像と、母との切ない別れが、彼の人生を大きく変えていきます。

圓楽はこの人情噺を、凛とした語りと抑制のきいた感情表現で、静かに、そして深く聴き手の胸に刻みます。落語の“静”を極めた、圓楽ならではの一席です。

三遊亭圓楽の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | コロンビアミュージックなどが出しているが、購入が難しい |

| サブスク(スマホ) | Amazon Audibleで聞ける |

| Youtube | あり |

CD|購入できる音源は少ない

画像引用:Amazonより

コロンビアミュージックやポニーキャニオンから音源は出ていますが、Amazonから購入できなくなっている音源もあり、CDは手に入れにくくなっています。

ただし、GEO宅配レンタルなどのサービスを見るとポニーキャニオンの名席集がラインナップされています。

引用:TSUTAYA DISCASより

五代目三遊亭圓楽の音源を聞くのであれば、CDのレンタルサービスを利用してPC等に保存しておくのがコスパが良いです。

Amazon Audible

画像引用:Amazon Audibleより

Amazon Audibleであれば三遊亭圓楽の落語が約90件聞けます。他の名人と比べれば、Amazon Audibleのラインナップはかなり多いです。

| 落語家 | Audibleの収録数 |

| 立川談志 | 176種類 |

| 古今亭志ん生 | 61種類 |

| 柳家小さん | 89種類 |

| 古今亭志ん朝 | 8種類(うち演目2種類のみ) |

| 三遊亭圓楽 | 90種類 |

| 三遊亭圓生 | 64種類 |

| 金原亭馬生 | 45種類 |

主に聞ける演目は以下の通り。

- 芝浜

- 目黒のさんま

- 浜野矩随

- 文七元結

- 厩火事

- 真景累ケ淵 豊志賀の死

- 柳田格之進

- 死神

- 紺屋高尾

- 湯屋番

- 品川心中

- 三年目

- 五人廻し

Youtube

Youtubeで「三遊亭圓楽」と検索すると、いくつか音源を聞くことができます。

どちらにせよ、無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|三遊亭圓楽という存在

五代目三遊亭圓楽は、「笑点の名司会者」としての顔ばかりが注目されがちですが、その本質は極めて真摯で、落語と一門の未来に生涯を賭けた“芸の人”でした。

名人・圓生の一番弟子として受け継いだ古典落語の王道を守りながらも、時代の変化に即してテレビや講演といったフィールドでも活躍。伝統と大衆性を両立させるという、難しい橋渡しを成し遂げた存在といえるでしょう。

落語家として、師匠として、そして『笑点』という国民的番組を支えた司会者として――

そのどれを取っても、圓楽の人生には「芸と人の重み」が宿っています。

その芸の真価は、いまこそ音源や記録で改めて触れてほしい、そんな人物です。

コメント