一言で「明烏」を解説すると…

堅物で真面目な倅の時次郎が、騙されて吉原に行ってしまう噺。

主な登場人物

堅物で真面目な倅の時次郎です・・・

時次郎の堅過ぎる性格を危惧して、吉原に行くよう企んだ旦那です・・・

旦那に頼まれて、時次郎を騙した町内のワルです!

源平の友達の田助です、時次郎はどうも気に食わねぇ・・・

源平さんから頼まれて、一緒に時次郎さんを騙しました・・・

時次郎さんと一緒に遊んだ花魁どす・・・

明烏の詳細なあらすじ

日向屋半兵衛の息子、時次郎は堅物で真面目な性格で、毎日本ばかり読んで頭が痛くなる始末。

今日もお稲荷さまに参拝し、赤飯を三杯食べて満足げに帰ってきた。父親はそんな息子の将来を心配し、遊び人の源平と太助に依頼し、時次郎に吉原で遊びを教えさせることにする。

時次郎にはお稲荷さまのお籠りと偽り、吉原に連れて行かれたが、遊郭に入ると騙されたことに気付き、泣いて「帰る!」と騒ぎ出す。

源平と太助は「吉原の大門では、誰が入ったか記録を付けていて、1人で帰ると門番に止められる」と脅し、時次郎と一緒に無理やり部屋に入ることに。

部屋に入った時次郎は、隅でうつむきながら座っていたが、芸者たちが来ても全く興味を示さない。

しまいには「女郎なんか買うと瘡をかく(病気になる)」と場所にふさわしくない発言をして、場を台無しにする。

源平と田助は、早いところお引けにしてしまおうと、おかみに頼んで時次郎を花魁の待つ部屋へ送った。

翌朝、源平と太助が時次郎を起こしに来ると、時次郎は花魁に甘え、彼女に押さえつけられながら「起きろと言うが、足で体を押さえている」とのろけるほど、遊びを楽しんでいる様子。

源平と太助は悔しがり、時次郎に「先に帰るから、あとは楽しくやってください」と告げた。

時次郎が一言。「あなた方、先に帰れるなら帰ってみろ。大門で止められます」。

明烏を聞くなら

明烏を聞くなら「古今亭志ん朝」

明烏の最高到達点は、その上品さと丁寧な芸から八代目桂文楽と言われている。文楽の没後は、古今亭志ん朝の得意ネタとされており、小気味よい口調と的確な人間描写に加え、色気がにじみ出る一席。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

江戸時代の遊郭文化と吉原の仕組み

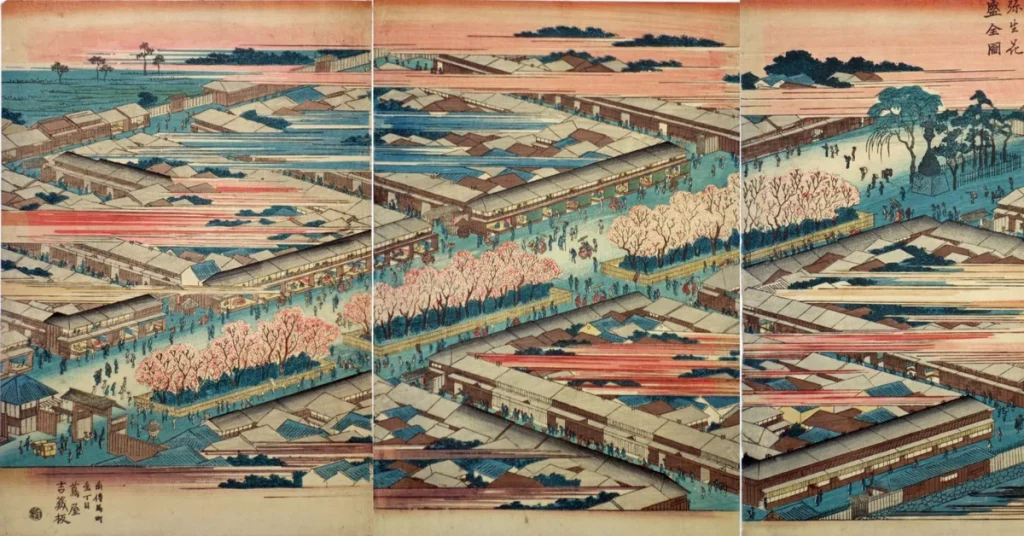

江戸時代の遊郭といえば、まず思い浮かぶのが「吉原」。 吉原は幕府公認の遊郭として栄え、町の中心から離れた場所に設けられ、昼夜を問わず門が閉まる、まさに「外界とは隔絶された特別な空間」だった。

画像参照:太田記念美術館より

ここで働く女性たちは「花魁(おいらん)」と呼ばれ、格式ある遊びが行われていた。吉原に行くことは、単なる遊びではなく「文化的な体験」としても認識されていた。

商家の若旦那にとって、遊郭遊びは「一人前の男」として認められるための通過儀礼のようなものだった。商家は親の代からの取引先との関係を大事にするため、世間の遊びを知らない跡取りでは商売に影響が出ることもあった。そのため、「遊びを知らないと恥ずかしい」と考えられ、遊び人の指南役をつけて経験させることがよくあった。

画像参照:Wikipediaより参照

落語『明烏』では、真面目すぎる若旦那・時次郎が、父親の心配を受けて吉原に連れ出される。しかし、実際に遊郭に入ると「女郎なんか買うと瘡(かさ)をかく(性病になる)」と発言し、場を白けさせるほど堅物だった。

このような極端なキャラクター設定は、江戸時代の「遊びを知らないことが問題視された文化」を背景にしている。

「お籠り」騙しの面白さと、遊び人たちの策略

時次郎を吉原に連れ出すために、指南役の源平と太助は「お籠り」という言葉を使った。

「お籠り」とは、神社やお寺で願掛けのために一晩泊まる行事のこと。特にお稲荷様へのお籠りは庶民に親しまれており、「商売繁盛」や「家内安全」を願うために行われた。

遊び人たちはこの文化を逆手に取り、「お稲荷様のお籠り」と偽って、実際には吉原に連れ出すという手口を使った。これは当時の定番のジョークであり、「粋な遊び人」としてのテクニックのひとつだった。

また、時次郎が吉原で「帰る!」と泣き叫ぶと、源平と太助は「吉原の大門では、誰が入ったか記録を付けていて、1人で帰ると門番に止められる」と脅す。

画像参照:太田記念美術館より

この嘘も、当時の遊郭文化を利用した巧妙な策略だった。実際にはそんな記録はなかったが、吉原が閉鎖された空間であったため、遊びに慣れていない者は「そういう決まりがあるのか」と信じてしまったのだ。

しかし、遊びに目覚めた時次郎は、一晩で見事に遊郭の文化を吸収してしまう。

翌朝、源平と太助が先に帰ろうとすると、時次郎は「あなた方、先に帰れるなら帰ってみろ。大門で止められます」と言い放つ。

最初に騙した嘘が、最後には自分たちに跳ね返ってくるという、落語らしいオチとなっている。

明烏を聞くなら「古今亭志ん朝」

明烏の最高到達点は、その上品さと丁寧な芸から八代目桂文楽と言われている。文楽の没後は、古今亭志ん朝の得意ネタとされており、小気味よい口調と的確な人間描写に加え、色気がにじみ出る一席。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

コメント