一言で「王子の狐」を解説すると…

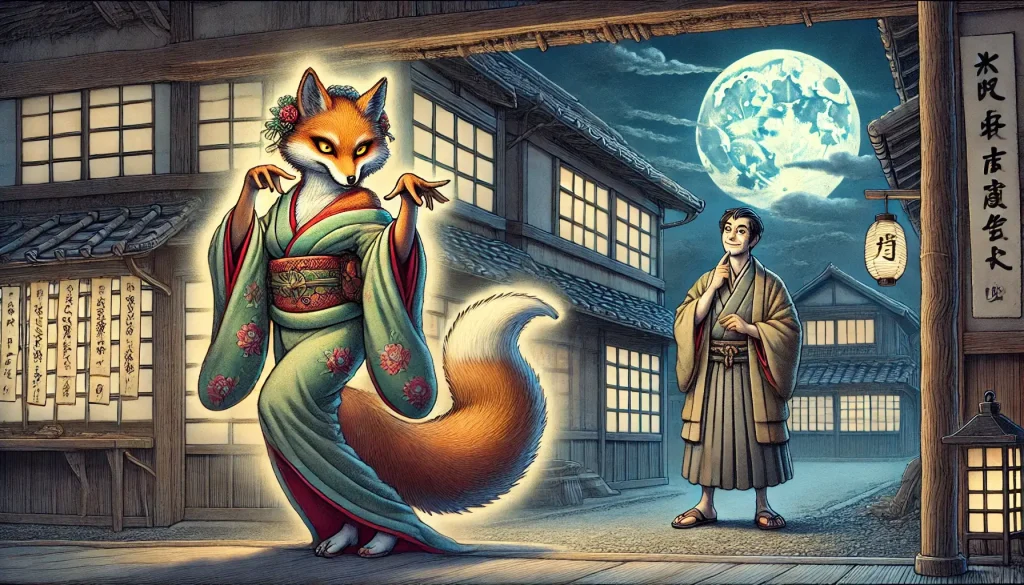

狐の化けた姿を見た男が、逆に狐を騙す噺。

主な登場人物

狐の化けた姿を見た熊です!

人間に化けた狐です・・・

玉子焼きで有名な扇屋の店員です!

扇屋の番頭です!

扇屋の大旦那です!

王子の狐の詳細なあらすじ

ある男が王子の原で、狐が若い娘に化けるのを目撃する。誰を化かすかと思えば周りには自分だけ。

男は逆に狐を化かそうとし、「お玉ちゃん」と声をかけて料理屋に入る。男は酒を飲みながらお玉ちゃんと話し、彼女が酔いつぶれた隙に店を逃げ出す。

後でお玉ちゃんが勘定を請求され、驚いて尻尾を出してしまう。女中が大騒ぎし、店の人々が狐を追い詰めるが、狐は最後の手段で臭いガスを放ち逃げる。

男はその後、友人に事の次第を話すが、友人は「狐は執念深い、孫の代までたたられる」と警告する。

翌日、男は謝罪のために狐のところを訪れ、外に出ていた子狐に土産を渡す。子狐から話を聞いた狐の母は警戒し、「人間は執念深い」と言いながらも土産を開けると、中には美味しそうなぼた餅が入っていた。

母狐「食べちゃダメだよ!馬の糞かもしれない」

王子の狐を聞くなら

王子の狐を聞くなら「金原亭馬生」

十代目金原亭馬生の「王子の狐」は、狐と人間の微妙な駆け引きが織り成す、幻想的でユーモラスな一席です。馬生の柔らかな語りが、物語に深みと味わいを加え、聴く者を物語の世界へと引き込みます。古典落語の魅力を存分に楽しめる逸品です。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

1. 王子の原と狐信仰

物語の舞台である「王子の原」は、江戸時代から狐にまつわる伝説が多く残る場所です。この背景を詳しくすることで、「なぜ狐が王子の原で化けたのか?」という疑問が自然に解決されます。

● 王子の原とは?

- 現在の東京都北区王子付近 にあたる地域。

- 江戸時代には 武士や庶民の遊興地 であり、寺社も多い信仰の場 でもあった。

- 特に 王子稲荷神社 があることで、狐にまつわる伝説が生まれやすい土地だった。

● 王子稲荷神社と狐

- 関東稲荷総本社 として信仰を集める有名な神社。

- 狐(お稲荷様の使い)を祀る神社 であり、狐にまつわる伝承が多数存在する。

- 「王子の狐火」 という伝説があり、毎年大晦日になると、関東一円の狐が集まって王子稲荷に参拝し、狐火を灯すとされた。

● 「王子の狐火」と落語の関連

- 江戸時代、王子の原は 「狐が人を化かす場所」として有名 だった。

- そのため、「王子の狐」に登場する男が 「誰を化かすのかと思えば俺だけか」 と思うのも納得できる。

- つまり、この落語は「実際にあった王子の狐の伝説」を元に創作された可能性が高い。

→ 物語のリアリティが増し、読者が「王子の狐」は単なるフィクションではなく、伝説に基づいていると理解しやすくなる。

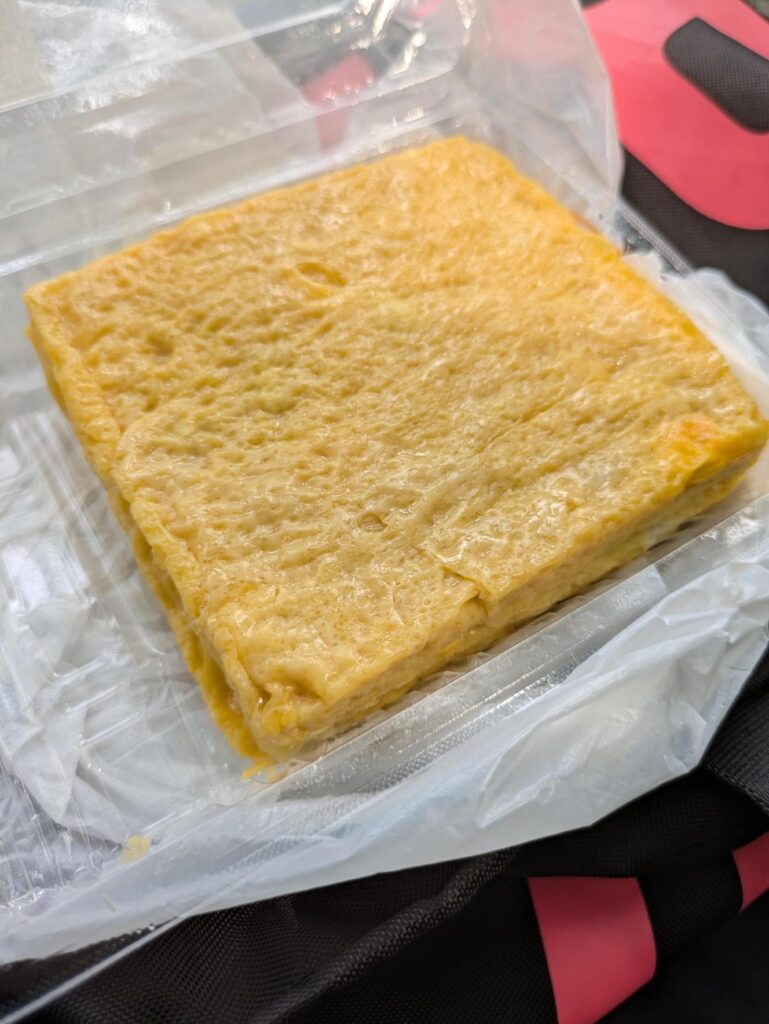

2. 「扇屋」の卵焼きについて

「王子の狐」では、お玉ちゃん(狐)が料理屋に入って酒を飲むシーンがあります。その際、扇屋の卵焼きが登場するのですが、この卵焼きには実際の歴史が関係しています。

● 「扇屋」とは?

- 王子に実在した江戸時代の名店。

- 将軍・徳川家斉も訪れたとされる、江戸屈指の料亭。

- 現在も「扇屋」の流れをくむ店が王子に存在している。

● 扇屋の卵焼きの特徴

- 甘い卵焼きが特徴(砂糖をたっぷり使う、関東風)。

- 江戸時代の卵焼きは贅沢品だったが、扇屋の卵焼きは特に高級 とされていた。

- 庶民が普段食べられるようなものではなく、特別な料理 だった。

→ この背景を知ると、お玉ちゃん(狐)が扇屋の卵焼きを食べていることが、いかに「贅沢なシーン」だったのかが分かる。

コメント