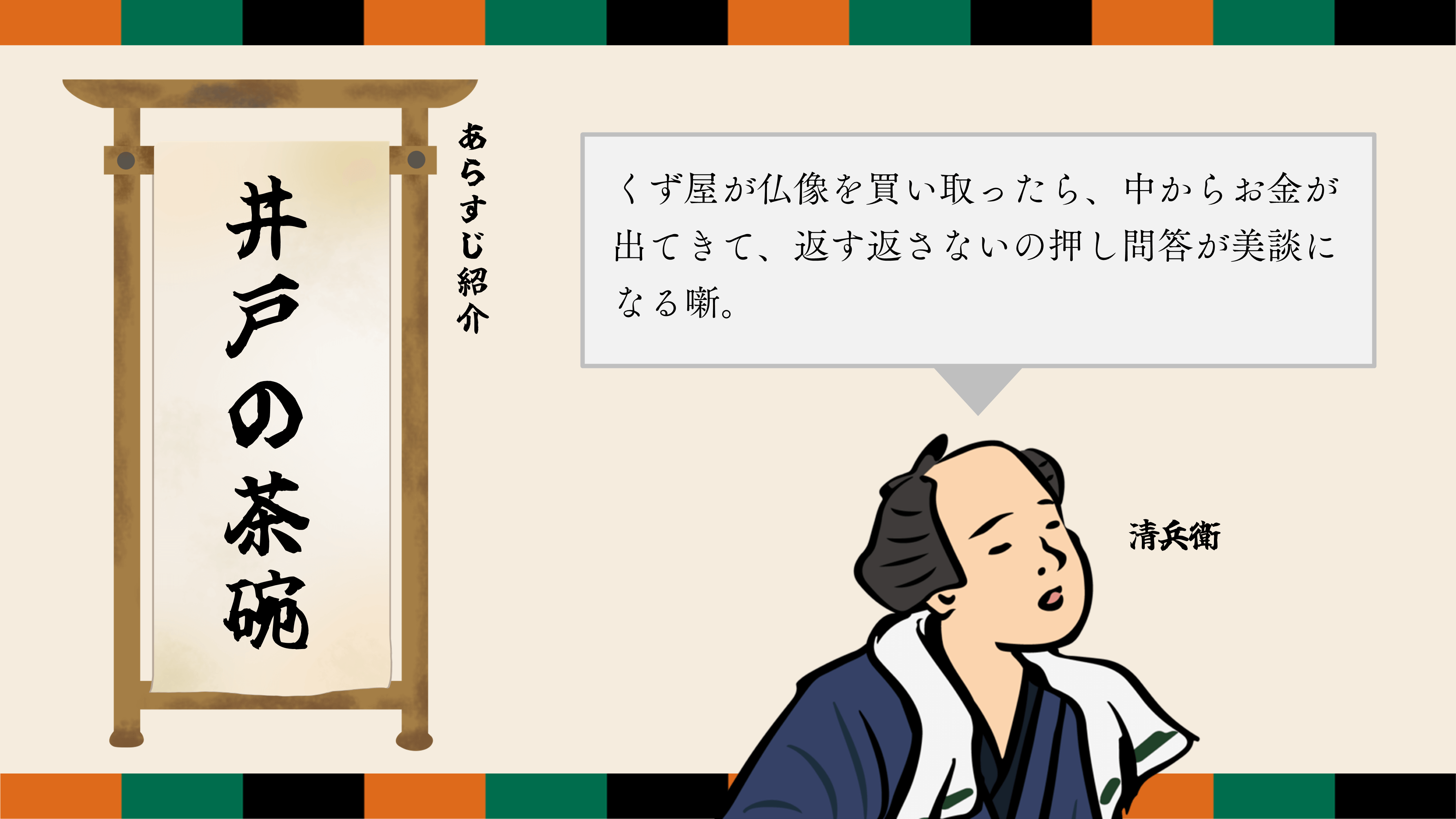

一言で「井戸の茶碗」を解説すると…

くず屋が仏像を買い取ったら、中からお金が出てきて、返す返さないの押し問答が美談になる噺。

主な登場人物

屑屋で正直者の清兵衛と言われています!

屑屋に仏像を売った千代田卜斎(ぼくさい)だ・・・

屑屋から仏像を買った細川家の家臣で高木佐久左衛門と申す・・・

卜斎(ぼくさい)が高木に渡した井戸の茶碗を買い取った殿様じゃ・・・

井戸の茶碗の詳細なあらすじ

麻布茗荷谷に住む正直者のくず屋・清兵衛が、ある日、貧しい身なりながら品のある娘から仏像を200文で買い受けた。

その後、細川家の家来である高木佐久左衛門がその仏像を300文で買い取る。高木が仏像を洗っていると、台座から50両が出てきた。

高木は清兵衛に50両を娘の父・千代田卜斎に返すように指示するが、「売ったものであるから例え後から金が出てきても、それは買った人の物である」として、卜斎は受け取らない。

困った清兵衛は、家主の助言を受け、50両を三等分して卜斎と高木に20両ずつ、清兵衛に10両を分けることで解決した。

卜斎は20両の代わりに汚い茶碗を高木に渡すが、その茶碗が「井戸の茶碗」という名器であることが判明し、殿様がこれを300両で買い上げる。

高木はその300両を卜斎に届けるよう清兵衛に頼むが、卜斎はやはり受け取らない。

最終的に、卜斎はその金を娘の嫁入り支度に充てたいとし、娘を高木に嫁がせることにした。

清兵衛「いまは裏長屋でくすんでいますが、磨くといい女になりますよぉ!」

高木「いや磨くやめておこう。また小判が出てくるといけない・・・」

井戸の茶碗を聞くなら

井戸の茶碗を聞くなら「桂歌丸」

桂歌丸の「井戸の茶碗」は、親しみやすい語り口と豊かな感情表現が光る一席です。落ち着いたトーンと絶妙な間で、笑いと人情のバランスを見事に描き出し、心温まる感動を届けます。Amazon Audibleの落語コンテンツの中でも最もレビューの多くなっています。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。

1.「井戸の茶碗」というタイトルの意味を掘り下げる

「井戸の茶碗」は実在する名器

- 「井戸茶碗」は、朝鮮から伝わった茶道具の一種で、江戸時代には茶人の間で珍重された。

- 武家や茶人にとっては垂涎の品であり、金銭的な価値を超えた「美の象徴」でもあった。

- 落語の中でも、「最初はボロい茶碗と思われていたが、実は名品だった」という展開がポイント。

- 「茶碗は磨くと価値が出るが、人間もまた同じ」という暗喩になっている。

2.登場人物の性格と「正直者」がテーマである理由

清兵衛(くず屋)

- 物語の発端となる人物で、金には執着せず、正直に生きる「庶民の理想像」として描かれる。

- 50両を受け取るよう説得するが、誰も受け取らず、結果として「三等分する(清兵衛の大家によって)」という平等な解決策を見出す。

- 「清兵衛のような正直者は、最終的に損をしない」という道徳観が込められている。

高木佐久左衛門(武士)

- 武士としての正義感を持つ人物で、仏像から出てきた50両をそのまま自分のものにはしない。

- しかし、最後には清兵衛を介して300両の金を届けようとするが、やはり受け取られない。

- 「正直すぎることが、時に問題を生む」というテーマを象徴している。

千代田卜斎(浪人)

- 「売ったものだから、後で金が出てきてもそれは関係ない」と言い切る頑固な性格。

- この頑固さが、落語的なズレを生み、結果として「もらう側が困る」という笑いにつながる。

- 最後には、「娘の嫁入りのためならば」と受け入れるが、ここにも武士の誇りが見える。

3.江戸時代のお金の価値換算

0両、300両の価値

- 50両(約650万円)、300両(約3900万円)

- 現代の価値に換算すると、「3900万円を正直に返す」ような話であり、だからこそ落語として面白い。

- こうした金額をめぐる「誠実すぎる人々」が、この噺を際立たせている。

※所説あるが、1両は現代通貨で約13万円

「お金を受け取らない」という倫理観

- 江戸時代の武士や学者は、「金に執着することは恥」とされていた。

- しかし、それが行き過ぎると、結局周りを困らせる(卜斎がいい例)。

- 清兵衛のような「庶民的な常識を持つキャラクター」が間を取り持つことで、物語が解決へと進む。

江戸時代の「骨董品市場」と「贋作問題」

江戸時代にも骨董品を扱う市場が存在し、名品には高値がついた。

- 「井戸の茶碗」のような名品は、戦国大名や茶人が競って集めた。

- そのため、江戸時代には 「贋作(がんさく)=ニセモノ」 が多数出回ることに。

- たとえば、北野天満宮の「骨董市」 では、名品から偽物まで様々なものが流通。

- 「価値を見極める目を持つことが大切」 という骨董の世界の鉄則が、この落語にも表れている。

江戸時代の「結婚事情」と「持参金」

最後に娘の嫁入りの話になるが、江戸時代の婚姻制度を絡めると、より深みが出る。

- 江戸時代の武士の結婚

- 武士の結婚は基本的に 「家同士の結びつき」 だった。

- 持参金(婚資)が必要だったため、娘を嫁がせるにはそれなりの資産が必要。

- 「この300両で持参金にする」という流れは、実際の婚姻制度に即したリアルな展開。

- 町人の結婚事情

- 町人も持参金制度はあったが、身分よりも**「商売がうまくいくか」**が重要視された。

- この落語では、「金に執着しない武士と、実利を考える町人の結婚観の違い」が絡んでいる。

→ 300両が「単なる金の問題」ではなく、「家の存続を考える話」に発展しているのが面白い。

コメント