一言で「花見の仇討ち」を解説すると…

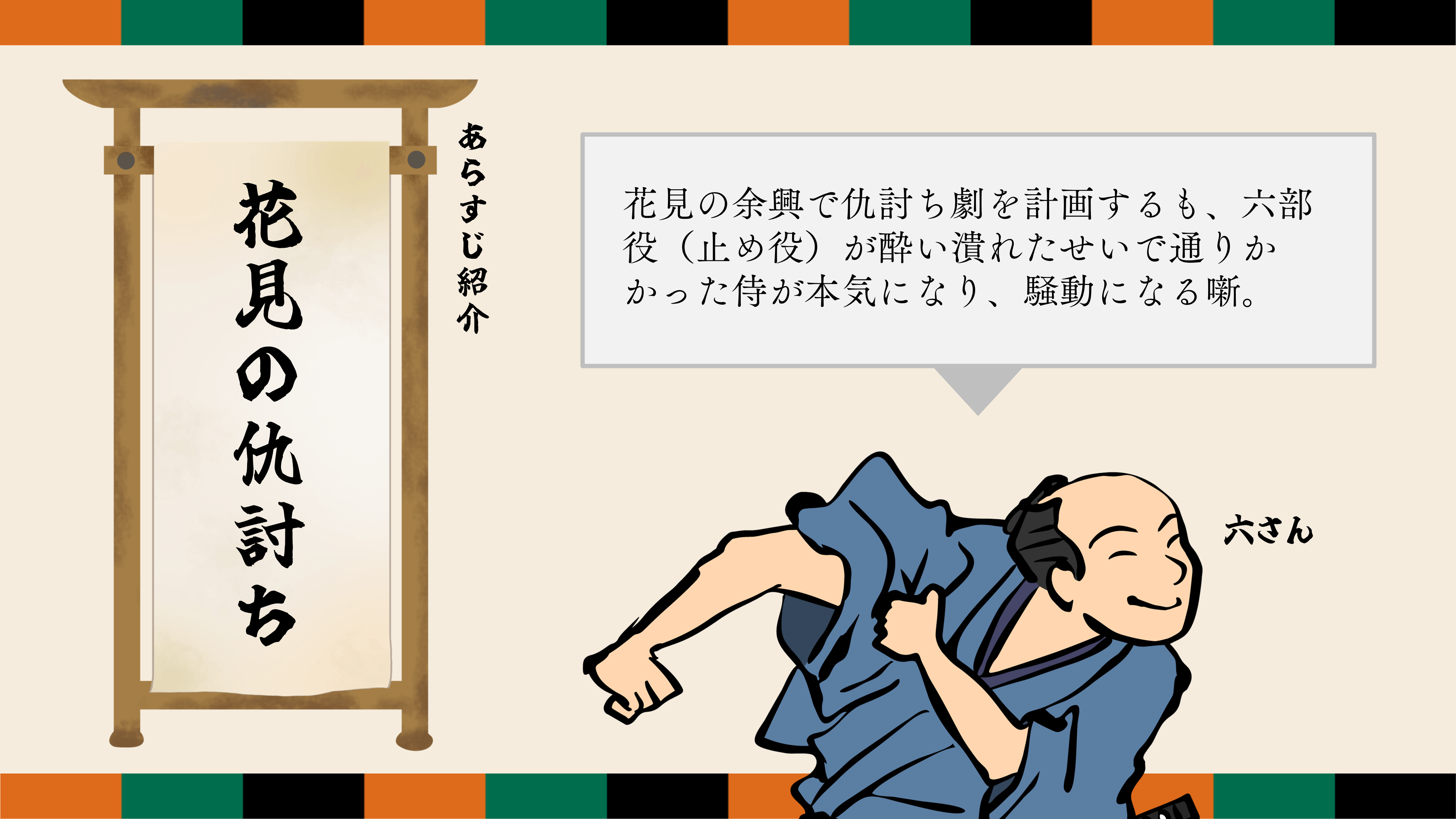

花見の余興で仇討ち劇を計画するも、六部役(止め役)が酔い潰れたせいで通りかかった侍が本気になり、騒動になる噺。

主な登場人物

仇役の金さんです

巡礼兄弟役のよしです!

巡礼兄弟役の吉です!

六部役の六さんです!

仇討ちの現場に助太刀した侍だぁ!

詳細なあらすじ

長屋に住む4人組が、飛鳥山での花見の余興として仇討ち狂言を計画する。仇役の金さんが煙草を吸っているところに、巡礼兄弟役のよしさんと吉さんが現れて名乗りを上げ、立ち回りを演じる。観客が集まったところで、六部(巡礼者)の役をする六さんが割って入り、総踊りを始めるという趣向だ。みんなで稽古をしっかり行い、準備は万端整った。

ところが、当日、六部役の六さんは三味線を借りに行った叔母さんが留守だったため、代わりに出てきた耳の遠い叔父さんに四国巡礼に行くと勘違いされてしまう。六さんが説明しても、叔父さんは納得せず、結局二人で酒を飲み始め、六さんは酔っ払って寝込んでしまった。

一方、飛鳥山では仇役の金さんが待ち続け、やっと巡礼兄弟役の二人が到着する。予定通り仇討ちの立ち回りを始めるが、止め役の六部が現れない。その時、道中で出会った侍二人が現れ、「助太刀をいたす!」と本気で刀を抜く。

仇役の金さんは「冗談じゃねえ、こんな筋書きには助太刀なんか入ってねえぞ」と文句を言うが、巡礼役の二人も困惑し、「今さら断れねえよ」となす術がない。結局、金さんが「斬られるわけにはいかねえ!」と逃げ出し、巡礼役の二人も一緒に逃げ出す。

侍たち「逃げるには及ばん、勝負は五分だ!」

兄弟巡礼役「肝心の六部が見えねぇ!」

1. 素人による芝居や余興の文化

江戸時代は娯楽の発展した時代であり、町人文化が成熟していく中で、素人が芝居や余興を披露する機会は多く存在しました。

(1)町人による余興芝居

- 花見や宴会の席で、素人が芝居や寸劇を披露することは珍しくなかった。

- 町内の寄り合いや、商家の宴会などで、商人や職人が演じる寸劇が行われることもあった。

(2)「素人歌舞伎」や「素人狂言」

- 素人歌舞伎(素人芝居):町人が歌舞伎役者の真似をして芝居を演じる。

- 素人狂言:武士や町人が狂言の演目を稽古して披露する。

これらは、農村や町の祭り、宴席などで催されることがあり、「花見の仇討ち」のような状況は十分にありえた。

2. 「パブリックビューイング的な鑑賞」の文化

現在の「パブリックビューイング」に近い形で、庶民が集まって演劇を鑑賞する文化も江戸時代には存在した。

(1)「辻芝居(つじしばい)」

- 町の辻や広場などで、旅芸人や素人集団が芝居を演じる。

- 道端で行われる即興劇に、町人たちが立ち止まって観る形式は、現代のストリートパフォーマンスやパブリックビューイングに近い。

(2)「納涼芝居」や「仮設の舞台芝居」

- 夏や花見のシーズンに、庶民が仮設の舞台を設け、芝居を披露することもあった。

- 例えば、花見の場所取りをして、そこで「遊び」の一環として寸劇を演じることも考えられる。

3. 「花見の仇討」との関係

『花見の仇討』では、素人が芝居のように仇討ちを演じる形が取られているが、これは実際の江戸時代の文化を反映した設定と考えられる。

- 花見の宴会では、酒を飲みながら余興を行うのが定番。

- 仇討ちのシーンを即興で演じるのは、庶民が武士の世界を「楽しんで茶化す」遊びの一種だった可能性が高い。

- 町人は武士の格式張った儀式を真似して楽しむことがあり、**「素人が仇討ちを演じる」**こと自体が江戸庶民の娯楽文化に根ざしていた。

コメント