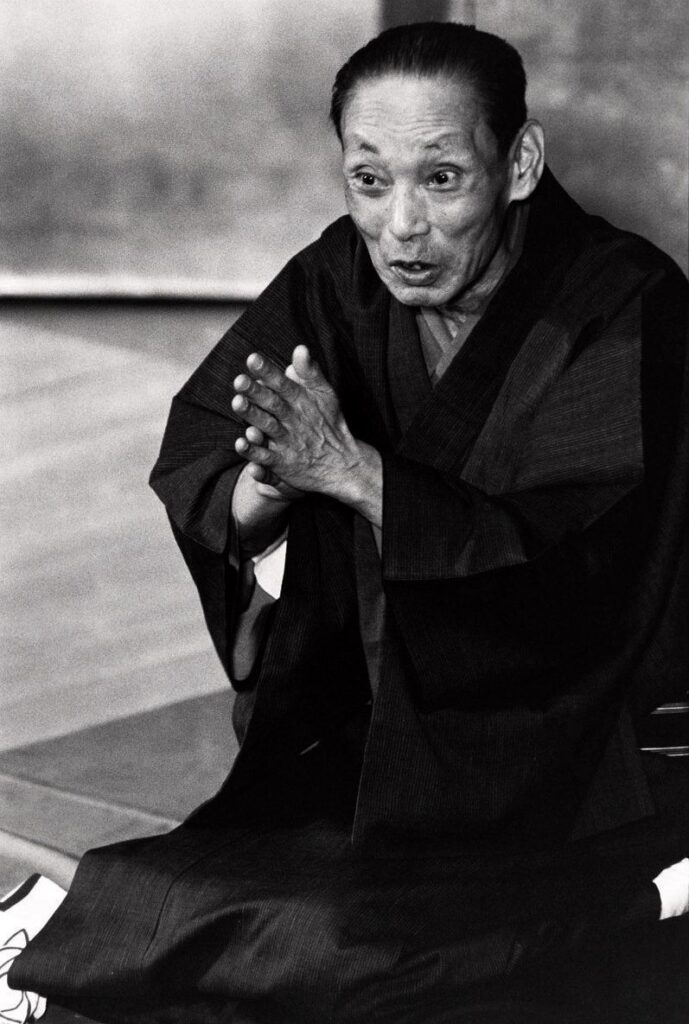

落語ファンなら一度はその名を聞いたことがある名人、三遊亭圓生(さんゆうてい えんしょう)。

古典落語の完成者と称され、緻密で美しい語りと、徹底した芸の追求で、昭和の名人として圧倒的な存在感を放ちました。

笑いを“爆発”させるのではなく、積み上げるように丁寧に描く――そんな圓生の語りは、まるで精緻な工芸品のよう。

この記事では、圓生の芸の特徴やおすすめ演目、音源の楽しみ方を紹介します。

三遊亭圓生とは?

| 本名 | 山崎 松尾(やまざき まつお) |

| 生年月日 | 1900年9月3日 |

| 没年月日 | 1979年9月3日(享年79歳) |

| 出身地 | 大阪府大阪市西区 |

| 所属 | 落語協会 → のち落語三遊協会を設立 |

画像引用:Otonanoより

戦前・戦後を通じて活躍し、100を超える演目を録音した”圓生百席”を遺した圓生。義太夫や芝居の修行も経験し、語りの抑揚や所作の美しさにも定評があります。

高座では常に真剣。1音1拍まで神経を張り巡らせる、まさに芸の職人でした。

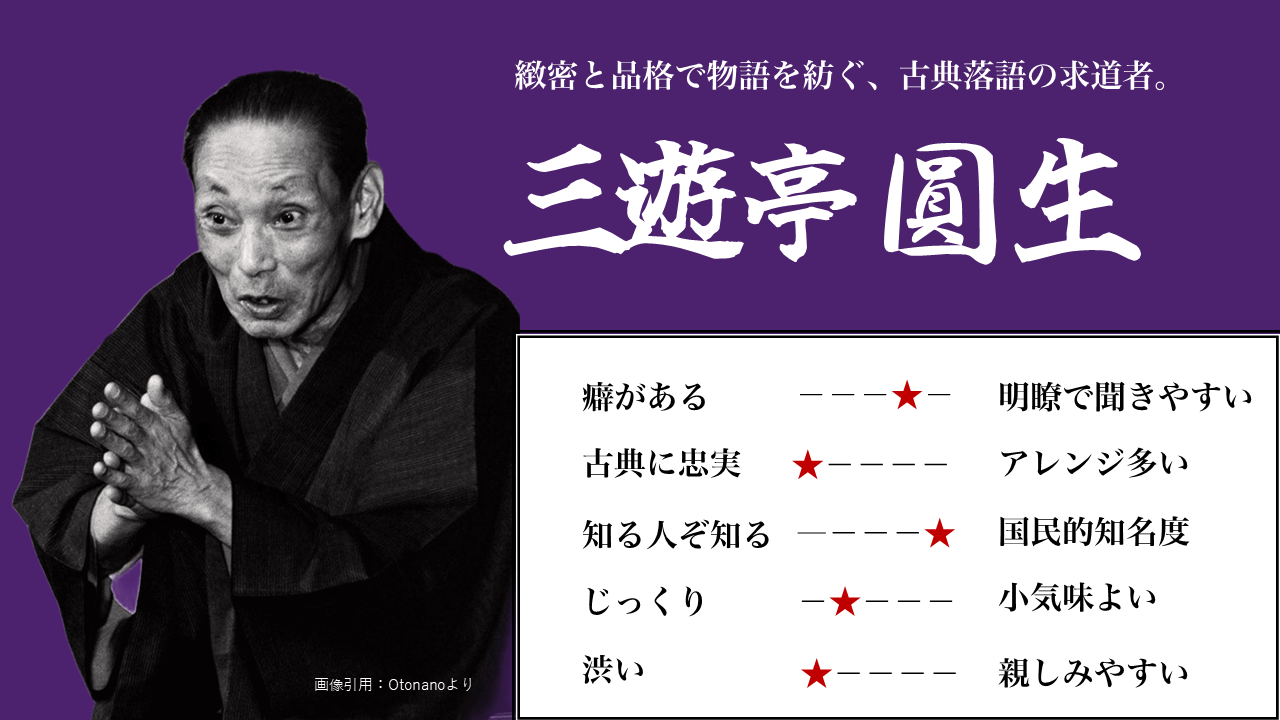

圓生の落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーー〇ー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 〇ーーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーーー〇 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い 〇ーーーー 親しみやすい |

職人のような語り、落語を芸術にした男

- 精緻な語りと構成美。笑いよりも“物語”で魅せる、職人の落語

- 古典に忠実な型の中に、繊細な感情の機微を織り込む巧みさ

- 音・間・所作のすべてに妥協を許さぬ、落語を芸術に昇華させた名人

言葉一つ、間一つにまで徹底的にこだわった圓生の高座。

聞く者をグイグイ引き込むというよりも、静かに惹きつけ、じわじわと効いてくるような語り口が特徴です。

滑稽噺も人情噺も怪談もこなすオールラウンダーでありながら、常に「噺を正しく、美しく伝える」ことに重きを置いた姿勢が際立ちます。

「笑わせる」より「語り尽くす」。それが圓生の落語です。

三遊亭圓生に対する、評価やコメントをまとめました。

昭和の落語界(それは平成と令和をも含まれるが)を俯瞰した時、本流の頂点は六代目三遊亭圓生であり、異端の頂点(変な定義だが)五代目古今亭志ん生だったという評価は広く首肯されると思う。

そしてその次席に、本流側で古今亭志ん朝、異端側で立川談志を置きたい。この評価にも異論は少ないと思う。

引用:Xの投稿より

三遊亭圓生の「淀五郎」を見ると(聞くと)、評価されたいだけの表現と本物の表現の違いがよく分かる。圓生ってすごいよ。

同じ登場人物による「素人よりはうまいがダメな演技」と「誰が見てもうまい演技」をバシッと演じ分けちゃうんだもん。。。圓生はあくまで落語家であって、役者ではないのに。

引用:Xの投稿より

だれも追いつけない高みにいる文句なしの昭和の大名人。この人を聞くと他が聞けません。

引用:みんなのランキングより

落語界の完璧主義者で、古典落語を極めた。落語家全てのお手本。

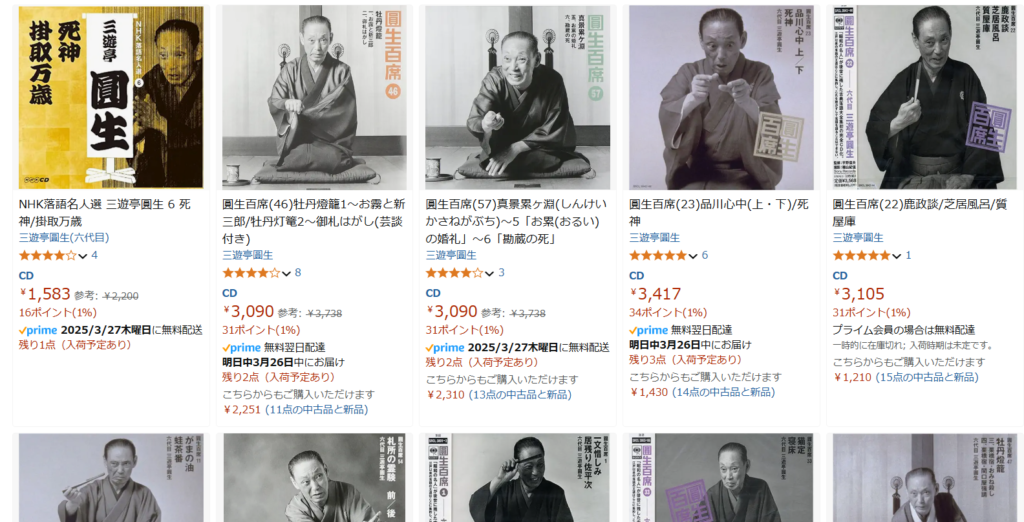

芸に命を懸けた全集『圓生百席』

画像引用:PR TIMESより

三遊亭圓生が晩年に取り組んだ「圓生百席」は、100を超える演目をスタジオで収録し、それらを完全保存版として残そうという壮大なプロジェクトでした。

すべて観客なしのスタジオ録音で、圓生本人が編集に立ち会い、言い間違いや間のズレ、空気の乱れすら徹底的にチェック。納得いかなければ録り直しを重ね、完璧な音源を目指しました。

演目ごとに異なる「上がり囃子・受け囃子」も本人が選曲し、語りと音の芸術作品として仕上げられた『圓生百席』は、CD126枚という膨大なボリュームに達し、今も落語ファンの間で語り継がれる“芸の記録遺産”となっています。

落語を残すことにこれほど真摯に向き合った噺家は他にいないかもしれません。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

TSUTAYA DISCASを利用すれば、ばらにはなりますが圓生百席を借りることが可能です。CD-BOXを購入のもありですが、コスパを考えればレンタルする方がお得です。

古典こそが基礎、「花より松」の芸への哲学

「草花は一年で枯れる。松のような芸を育てなくては」――。

これは、三遊亭圓生が人気先行の落語家たちに苦言を呈する際に使った言葉です。

笑いを取ることや流行に乗ることに重きを置く芸人に対して、圓生は一貫して「芸の本質を磨くことこそが落語家の本道」と語っていました。

弟子たちにもまずは古典落語の型を徹底的に叩き込み、新作や自由なスタイルを許すのはそれができてから。実際、弟子の圓丈やさん生が新作に挑む際も、まず「古典を覚えろ」と厳しく指導し、その後で新作にアドバイスを与えるという段階を踏ませています。

また、時代や舞台背景に応じて、関西弁・京言葉などを正確に使い分けるなど、“語りのリアリティ”を突き詰めるこだわりも圓生ならでは。あらゆる点において、落語を“芸術”として育てようとする姿勢がにじみ出ています。

威厳と茶目っ気を併せ持つ「気難しき名人」

圓生は、芸に関してはとにかく妥協を許さない厳格な人でした。稽古中に納得がいかないと自分の頭を叩いて「この耄碌ジジイ!」と怒鳴ることも。

弟子には「前座のうちは他の噺家の稽古を受けるな」と厳しく指導し、自分の芸の型をまず染み込ませました。

一方で、楽屋では駄洒落を連発するなど茶目っ気あふれる一面も持ち合わせており、機嫌の良い日は自ら台所に立って弟子や客人にコーヒーとアップルパイをふるまうなど、気配りも忘れませんでした。

そんな厳しさと懐の深さが同居する“圓生らしさ”が、周囲から長く慕われる理由でもあります。

「芸の極み」圓生、「芸に生きた」志ん生

三遊亭圓生と古今亭志ん生の性格・スタイルは、まったくの正反対。落語のアニメ「昭和元禄落語心中」では、この2人をモデルとした物語が紡がれています。

① 音源へのこだわり|記録と即興のちがい

■圓生:録音すら芸術に昇華した“職人肌”

『圓生百席』では、自らスタジオ録音に立ち会い、言い間違いや空気の乱れすら許さず、納得いかない収録は最初から録り直す徹底ぶり。高座を記録として残すことに命を懸けた。

■志ん生:“一回こっきり”の芸をそのまま楽しむ

酔って高座に遅刻したり、セリフを忘れてアドリブで誤魔化すこともしばしば。それがかえって笑いを生むから不思議。記録より「その場の空気」で勝負するタイプ。

②芸への姿勢|型を極めるか、型を崩すか

■圓生:「芸は松のように、地に根を張るべき」

流行に流されず、まずは古典を徹底的に磨けという信念のもと、弟子にも“型”の重要性を説いた。上方言葉や時代背景も演目ごとに使い分けるなど、徹底したリアリズム志向。

■志ん生:「落語なんざ、いい加減なくらいがちょうどいい」

芸の骨格は押さえつつ、台本より自分の語り口を大切にした自由人。「間違えても、それが味になる」のが志ん生流。“型破り”を自然体で貫く落語家だった。

③人柄とエピソード|厳格 vs 愛嬌

■圓生:厳しくも茶目っ気ある“理知派”名人

稽古に妥協は一切なし。弟子に怒鳴りながらも、楽屋ではダジャレを連発し、自宅ではアップルパイをふるまうことも。厳しさと優しさを併せ持つ、昭和の頑固職人。

■志ん生:破天荒で愛される“脱力派”名人

借金、博打、酔っぱらい。人としては“ダメ”でも、それをそのまま笑いに変えてしまう魅力。家庭では妻・りんさんに頭が上がらず、落語でしか「ありがとう」が言えなかった。

三遊亭圓生のおすすめ演目

「死神」|静けさが生む“本当の怖さ”

おなじみの古典落語『死神』も、圓生の手にかかれば全く別物。

他の噺家のように派手な恐怖演出をせず、静かに、淡々と語ることで、かえって不気味さが増してくる一席です。

特にラストの“蝋燭の灯が消える”場面では、わずかな間と呼吸だけで聴衆の背筋を凍らせる、圓生ならではの妙技が光ります。

落語怪談の“静の美”を味わいたい方に、ぜひおすすめです。

「真景累ヶ淵」|人間の業と哀しみを描く、圓生怪談の最高峰

全八話にもおよぶ長編怪談を、一切の無駄なく丁寧に語り切る、圓生の代表作。

恐怖でゾッとさせるというよりも、人間の心の闇と、業の深さをにじませる語り口で、聴き終わると妙な余韻が残る不思議な落語。

怪談でありながらも、心理描写と構成力が圧倒的。

“芸の完成形”を体感したい方にぜひ。

「五人廻し」|冷静な若い衆とクセ強客との掛け合い

一見すると、花魁が主役の華やかな噺に思われがちですが、花魁が登場するのは物語の終盤。

本当の見どころは、彼女を待つためにやってくる5人のクセ者たちを、若い衆がいかにやり過ごすかにあります。

圓生の神妙で凛とした語り口と、次々と登場するヘンテコな客のキャラクターたちとのギャップが絶妙。

まるで一人芝居のように、声色・口調・間のすべてを駆使して演じ分ける技術の見事さに、自然と引き込まれます。

滑稽噺としてはもちろん、圓生の演技力の妙を堪能できる名作です。

三遊亭圓生の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 「圓生百席」の他、多数の音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | 64種類の音源が存在 |

| Youtube | 複数のアップロードあり(無断アップロード) |

CD|圓生百席がばら売りでもセットでも

画像引用:Amazonより

先ほど紹介した「圓生百席」のばら売り、セット売りでも販売がされています。CDレンタルサイトでも「圓生百席」が借りることができます。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audibleより

画像引用:Amazon Audibleより

三遊亭圓生の落語は、Amazon Audibleでも64種類聞くことができます。ただし、上に紹介した「死神」や「真景累ヶ淵」といったメジャーな落語は収録されていません。

そのため、メジャーな落語を聞くのであればCDを借りたり、音源を探して聞く方が良いかもしれません。

ただし、Amazon Audibleで聞ける圓生のメジャーな落語には以下のような演目があります。

「寝床/湯屋番/五人廻し/酢豆腐/包丁/三年目/品川心中/お化長屋/崇徳院など…」

Youtube

Youtubeにも「三遊亭圓生」の落語がたくさん存在します(違法アップロード)。おすすめはしませんが、是非チェックしてみてください。

まとめ|落語を“芸術”へと昇華させた職人・三遊亭圓生

三遊亭圓生は、ただ噺を語るだけの落語家ではありませんでした。

一つ一つの言葉、間、表情にまでこだわり抜き、「正しく・美しく・深く」物語を伝えることに命をかけた、まさに芸の職人です。

爆笑を取る派手さではなく、じわりと染みる奥深さで聴く者を魅了する――そんな落語がここにあります。

100を超える演目を録音し、芸の記録を後世に遺した「圓生百席」は、今もなお、多くの人に聴かれ続けています。

緻密な構成、人間の機微、江戸の情緒…

圓生の落語に耳を傾ければ、古典落語の“本流”とは何かが、きっと見えてくるはずです。

コメント