落語界の静かなる名手――十代目 金原亭馬生(きんげんてい ばしょう)。

豪快さや派手さとは無縁ながら、江戸の風情と情感を丁寧に紡ぐ語りで、多くの聴衆の心をつかんだ実力派です。

柔らかく、品のある口調。そして、淡々としながらもじんわり沁みる人情噺の名演。

“志ん生の息子”という大看板に甘えず、自らの美学と感性で磨き上げた芸には、静謐な感動が宿ります。

高座に立てば、いつの間にか江戸の路地裏に引き込まれていく――

それが、十代目金原亭馬生という落語家の真骨頂です。

この記事では、馬生の芸風、逸話、代表演目、音源の楽しみ方までを、初心者にもわかりやすく紹介していきます。

金原亭馬生とは?

| 本名 | 美濃部 清(みのべ きよし) |

| 生年月日 | 1928年1月5日 |

| 没年月日 | 1982年9月13日(享年54歳) |

| 出身地 | 東京都杉並区 |

| 所属 | 落語協会 |

| 特筆事項 | 父は名人・五代目古今亭志ん生。志ん朝は実の弟。 |

画像引用:Sony Musicより

十代目金原亭馬生は、江戸落語の美意識と人情を深く体現した、昭和を代表する本格派の噺家です。

名人・五代目古今亭志ん生を父に持ちつつも、己の芸は独学と実践で磨き上げ、格調高くも温かな語り口で観客を魅了しました。

明晰で柔らかな口調、品のある所作――

派手さよりも「滋味ある語り」を信条とし、滑稽噺から人情噺までを情感豊かに語り分けたその芸は、今なお多くの落語ファンに愛されています。

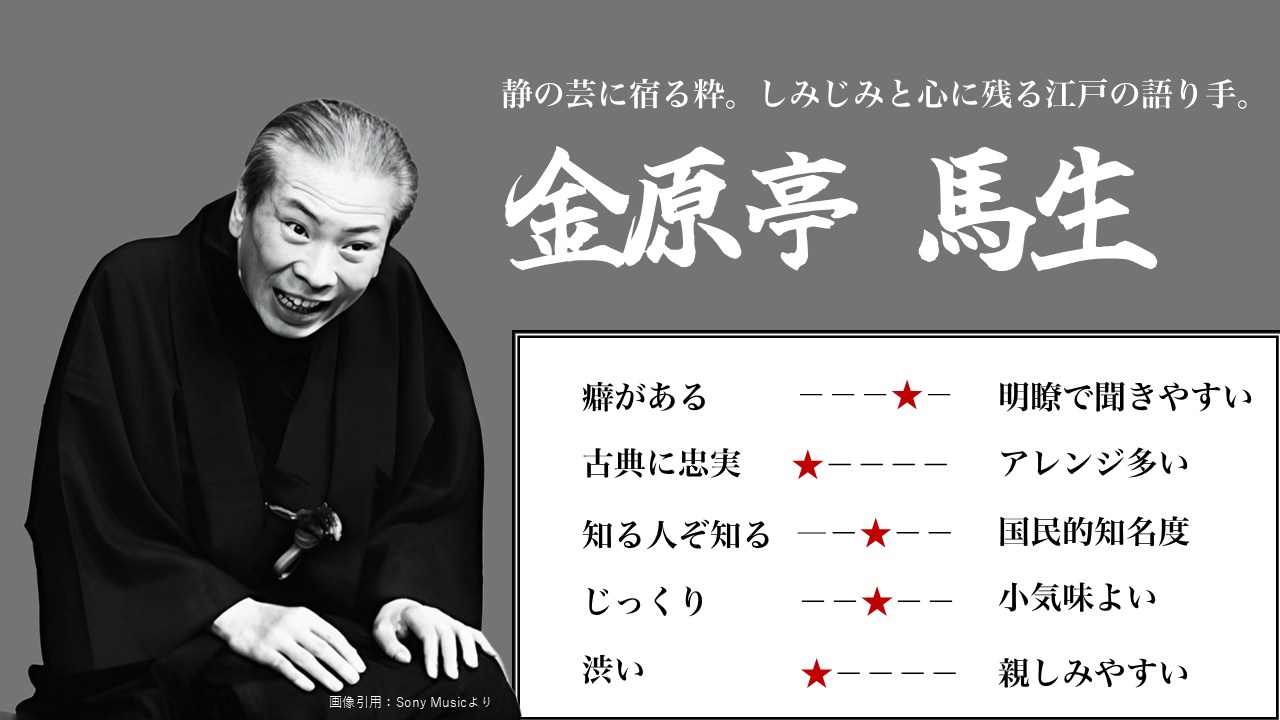

金原亭馬生と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーー〇ー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 〇ーーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーー〇ーー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーー〇ーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い 〇ーーーー 親しみやすい |

十代目金原亭馬生の語り口は、静謐で品格に満ち、聴き手をじんわりと引き込む“滋味深い”芸風が特徴です。派手さや誇張を避け、淡々とした語りの中に人情の機微を丁寧に織り込むそのスタイルは、まさに“江戸落語の正統”と称されました。

とりわけ人情噺における表現力には定評があり、聴き手の心に静かに沁み入るような高座は、今なお多くの落語ファンに語り継がれています。

また、父・志ん生譲りの柔軟な感性で、三遊派・柳派を問わず幅広い演目を手がけ、その一つひとつに自身の美学を宿らせました。

豪快さではなく、語りの品と深みで聴かせる――

そんな“陰影のある芸”こそが、十代目金原亭馬生の真骨頂といえるでしょう。

“陰影の語り部” ― 江戸の情を静かに描く名人

- 父・志ん生の名声に頼らず、自らの美学で「馬生落語」を確立

- 華美を排した淡々とした語りで、人情噺に深い情感と余韻を添える

- 本格派として、三遊派・柳派を問わず数多くの演目を独自に昇華

十代目金原亭馬生の落語は、“静けさの中に情がある”深い芸です。

巧まずして情に至る語り口、過剰な表現を避けた間合いの美学。聞き手に委ねる余白の豊かさこそ、馬生落語の最大の魅力といえるでしょう。

たとえば『子別れ』――

涙を誘う芝居がかった演出はなく、どこまでも自然体な口調のなかで、父と子、夫婦の情愛が静かに浮かび上がっていく。声を張り上げずとも、聴く者の胸に熱いものが込み上げるのです。

技巧を超えた“情の表現”――

それを、あくまで自然体で届ける。それが、十代目馬生の唯一無二の落語でした。

金原亭馬生に寄せられた、コメントや評価を以下にまとめます。

先代の金原亭馬生、大好きでした。ハチャメチャな古今亭志ん生の息子さんですが、父親とは逆の飄々とした語り口が、なんとも言えません。

弟の志ん朝がテレビ舞台などで華やかな活躍をしていたのに対して、世捨て人のようでもありました。ビデオ映像で残っているものが少ないのが残念です。

引用:Amazonより

馬生師匠の高座で爆笑し続けた一人として待ってました。名人や上手い噺家は数多くいますが、噺のリズムや間の取り方、不条理の世界にいる登場人物、情景描写の確かさなど、これ以上は無い噺家だと思います。

「妾馬(八五郎出世)」はいろいろな噺家の高座を聴いて来ましたが、このCDで馬生師匠の「妾馬」をはじめて聴きました。実はこんなに笑える噺だと思っていませんでした。

引用:Amazonより

馬生師匠の噺を聞いていると「フ〜、ン〜」とか微妙な間がなんとも気持ちいい空間を作ってくれてます。

これが、だんだんクセになるんですよねフアンの人は、噺の風景が浮かんできますね墨絵のように。

引用:Amazonより

志ん生、志ん朝とは別のスタイルで静けさと落ち着きのある落語が特徴。

「父・志ん生を超える」決意の落語道

十代目金原亭馬生は、偉大すぎる父・志ん生を持ちながらも、その影に甘んじることなく独自の芸風を模索し続けました。

父からはあまり稽古をつけてもらえなかったこともあり、他の師匠や自分自身の研鑽を重ね、じっくりとした語り口と“品のある落語”を築き上げていきました。

「親の七光り」とは無縁の、誠実な芸の人だったと今も語り継がれています。

「芸人は声が命」――治療を拒否して臨んだ高座

1982年、食道がんを患った馬生は、「芸人は声が命」として、声を失う可能性のある手術や抗がん剤治療をすべて拒否しました。

最晩年の高座『船徳』では、すでに正座も困難な状態で、釈台の後ろに足を隠しながら語る姿が観客の胸を打ちました。

声が出にくい中でも、最後まで芸を届けようとするその姿に、多くの弟子や後進が深い感銘を受けたといいます。

「和服で生きる」――日常から芸に生きた人

馬生は私生活でも和装を貫いた人物でした。街中でも自宅でも、常に着物を身にまとい、まさに“噺家として生きる”ことを体現していたのです。

弟子たちは「師匠は、落語家である前に“江戸の人”だった」と語り、その佇まいの中に、芸への誇りと責任をにじませていたことがうかがえます。

文人・馬生――書画と俳句を嗜むもう一つの顔

馬生は、書画に優れ、俳句にも親しむ文化人でもありました。結城昌治らと結成した俳句会「くちなし句会」では、落語とは違った表現の世界に身を置きながら、言葉への感性を磨き続けました。

この多才ぶりは高座にも活かされ、情緒豊かな描写と間合いが、“静かなる感動”を生み出す原動力となっていたのです。

金原亭馬生のおすすめ演目3選

『子別れ』

“泣きの馬生”の代名詞ともいえる名演。

夫婦の別れと再会を描く人情噺で、しみじみとした情感と温かみのある語りが、物語の切なさと優しさを引き立てます。

静かな抑揚で語られる父子の情は、まさに馬生ならではの名調子です。

『鰍沢(かじかざわ)』

サスペンスの効いた怪談噺も、馬生にかかれば静謐な美しさを帯びます。

旅の男と女の不穏な一夜を描くこの演目では、過剰な演出に走らず、淡々と語る中に恐怖と緊張感をにじませる技が光ります。間と余韻の妙を感じさせる一本。

『船徳』

軽妙洒脱な“若旦那もの”も馬生の得意分野。

明るさと哀愁が同居する、江戸の香り漂う一席です。

終生演じ続けたこの演目は、最晩年の高座でも披露され、言葉を絞り出すように語る姿は、芸に生きた男の矜持を象徴するものとなりました。

金原亭馬生の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 日本コロンビアはじめ音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | Amazon Audibleで45件 |

| Youtube | あり |

CD|日本コロンビアはじめ音源が存在

画像引用:Amazonより

金原亭馬生の音源は、日本コロンビアをはじめ多く存在します。なかでも日本コロンビアから2013年から発売されている「ベスト・オブ・ベスト」シリーズがオススメです。

こちらのシリーズは、TSUTAYA DISCASでも借りられるので、一度に借りてCDをまとめ聞きするのがコスパ良しです。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

画像引用:Amazon Audibleより

Amazon Audibleであれば三遊亭圓楽の落語が約90件聞けます。他の名人と比べれば、Amazon Audibleのラインナップはかなり多いです。

| 落語家 | Audibleの収録数 |

| 立川談志 | 176種類 |

| 古今亭志ん生 | 61種類 |

| 柳家小さん | 89種類 |

| 古今亭志ん朝 | 8種類(うち演目2種類のみ) |

| 三遊亭圓楽 | 90種類 |

| 三遊亭圓生 | 64種類 |

| 金原亭馬生 | 45種類 |

主に聞ける演目は以下の通り。

- 付き馬

- そば清

- 明烏

- 目黒のさんま

- 妾馬

- 千両みかん

- 品川心中

- 幾代餅

- 二番煎じ

- 鰍沢

- 真景累ヶ淵 豊志賀の死

- 船徳

- もう半分

- 文七元結

Youtube

Youtubeで「金原亭馬生」と検索すると、いくつか音源を聞くことができます。

どちらにせよ、無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|粋と情を語り継ぐ、江戸落語の正統派

十代目金原亭馬生は、華やかさよりも静かな語りを尊び、軽妙さよりも人情の深みを追い求めた落語家でした。

演目の選び方、登場人物の描き分け、間の取り方――すべてに江戸の粋が通い、まるで一編の小説を読むような滋味深さがありました。

とりわけ人情噺におけるその語りは、父・志ん生、弟・志ん朝とはまた違う、温もりと静けさに満ちた“馬生ならでは”の世界です。

テレビにはほとんど出ず、派手な活動とは無縁ながらも、今なお多くの落語ファンに愛され続けるその理由は――

耳を澄ませばわかるはずです。馬生の一席には、「江戸っ子のやさしさと誇り」が息づいているのです。

コメント