昭和落語界の重鎮にして、品と情の語り手――五代目 春風亭柳朝(しゅんぷうてい りゅうちょう)。

柔らかな語り口と江戸の粋を感じさせる話芸で、談志・志ん朝・圓楽と並び称される“落語四天王”の一角を担った名人です。

古典落語に真摯に向き合いながらもテレビやラジオにも果敢に挑戦し、落語の魅力を広く伝えたその姿は、「落語界の雅」を体現する存在といえるでしょう。

この記事では、五代目柳朝の芸風、人物像、逸話、代表演目、音源の楽しみ方までを紹介していきます。

春風亭柳朝とは?

| 本名 | 大野 和照(おおの かずてる) |

| 生年月日 | 1929年10月29日 |

| 没年月日 | 1991年2月7日(享年61歳) |

| 出身地 | 東京都港区 |

| 所属 | 落語協会 |

| 特筆事項 | 師匠は八代目林家正蔵(彦六)。弟子には春風亭小朝・一朝ほか多数。 |

画像引用:正朝通信より

五代目春風亭柳朝は、気品ある語り口と確かな技術で、昭和の東京落語を支えた本格派の名人です。

師匠・林家彦六の厳しい薫陶を受けつつも、自らの芸を粋で柔らかな味わいに昇華。談志、志ん朝、圓楽と並び称され“落語四天王”の一角として一世を風靡しました。

華のある高座姿、端正で温もりある語り――

滑稽噺から人情噺、芝居噺までを自在に操るその話芸は、まさに「江戸落語の美学」を体現した存在でした。

春風亭柳朝と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーー〇ー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ーー〇ーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーー〇ーー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーーーー〇 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーー〇ーー 親しみやすい |

五代目春風亭柳朝の語り口は、粋で軽やか。洗練された口調と絶妙な間合い、そして舞台映えする華やかさを併せ持つ、“江戸落語の粋人”と呼ぶにふさわしい噺家でした。

演出は決して過剰にならず、どこか余裕を感じさせる構成力で、登場人物の心の動きや場面の情緒を鮮やかに描き分ける技量は一級品。

芝居噺では俳優さながらの所作で魅せ、人情噺では情に流されることなく、品格ある語りで物語を締めくくる――その絶妙なバランス感覚が、柳朝の真骨頂でした。

また、師・彦六から受け継いだ古典落語への敬意と、現代感覚を融合させた芸風は、多くの弟子たちにも受け継がれ、今なお生き続けています。

過不足なく、程よい距離感で笑いと情を描く――

そんな“江戸前の話芸”を体現したのが、五代目春風亭柳朝という噺家です。

“粋と情の継承者” ― 東京落語を華やかに彩った名人

- 師匠・林家正蔵(彦六)の芸風を受け継ぎつつ、自身の華やかさと現代感覚で昇華

- 古典落語に江戸っ子の粋を添え、軽妙さと情感を巧みに同居させた

- 志ん朝・談志・圓楽と並び称される「落語若手四天王」の一角として、昭和の演芸ブームを牽引

五代目春風亭柳朝の落語は、“粋と情”の絶妙なバランスに魅力があります。

晴れやかで明るい語り口、江戸っ子らしい歯切れの良さ――

そこに、ふとした仕草や間合いからにじみ出る人情が重なることで、落語が単なる笑いではなく“物語”として心に響いてくるのです。

たとえば『寝床』――

主人公の長屋の大家は自信満々ながらどこか憎めず、柳朝が演じるとその“滑稽さ”と“人間らしさ”が絶妙に溶け合います。観客は笑いながら、どこか胸に温かいものを感じてしまう。

高座を華やかに、でも過剰にせず――

“江戸の粋”を、等身大の語りで自然に届ける。それが、春風亭柳朝という落語家の真骨頂でした。

金原亭馬生に寄せられた、コメントや評価を以下にまとめます。

新橋生まれのチャキチャキの江戸っ子で、活気があって威勢のいい語り口は耳に心地よいものだった。そして高座そのままの破天荒な人生。

喧嘩早くて意地っ張りで、でも寂しがりやで情義に厚くて、師匠彦六を心から尊敬し愛弟子小朝にたっぷりと愛情を注ぎ、迷惑がられつつも愛された根っからの噺家。

引用:Amazonより

五代目柳朝師匠の落語はなんと言ってもそのテンポの良さですね。

「井戸の茶碗」では、登場人物の性格の良さが浮かび上がり、楽しく聞かせてくれます。

「船徳」では登場人物が皆江戸っ子で、船頭達のお茶目な性格がとても楽しいです。

引用:Amazonより

志ん朝ばかりもてはやされるが、この柳朝(二人「朝」でよく二人会をやった)ももっともっと評価されて良い。

志ん朝はうまかった、凄かったと人はよく言うが、本当の意味での江戸落語の神髄は、この柳朝にあるのではないかと思うぐらいです。

「粗忽の釘」など聞いてみてください。志ん朝よりずっと味がありますよ。

引用:Youtubeコメントより

粋にして温か、江戸人情の語り手。

「四天王」の一角としてテレビに躍り出た、若き日のスター

1960年代、若手のホープとしてテレビやラジオに引っ張りだこだった柳朝。志ん朝、談志、圓楽と並び称され、「落語若手四天王」の一人として演芸ブームを支えました。

その端正な顔立ちと軽妙な語り口で幅広い層から支持され、演芸番組では司会や大喜利役者としても活躍。“古典を守りつつ時代に応える”姿勢は、この時代からすでに貫かれていました。

「亭号を継がせぬ」師匠への配慮と、名跡復活の交渉

本来、師匠・八代目林家正蔵の亭号を継ぐはずだった柳朝。しかし、正蔵は林家三平の家とのしがらみを考慮し、「林家」を継がせない方針を貫いていました。

その結果、柳朝は封印されていた「春風亭」の名を復活させるべく、落語芸術協会の会長・六代目柳橋に直談判。これを見事に認めさせ、伝統ある「春風亭柳朝」の名を受け継いだのです。

人望と調整力に長けた柳朝らしい逸話です。

「香盤で争わぬ」―金馬への敬意を込めた一言

同世代でありながら、協会所属が異なっていた金馬(当時・4代目)と柳朝。

のちに金馬が落語協会に合流する際、「香盤(格付け)をどこにするか」で揉めかけた場面で、柳朝は「俺は金馬さんの後ろでいい」と即断しました。

この一言が金馬の心を打ち、以後「生涯柳朝さんに恩義を感じる」と語られるほどの美談として知られています。

弟子・春風亭小朝の真打抜擢、36人抜きの決断

1980年、弟子の春風亭小朝を36人抜きで真打に昇進させた決断は、当時大きな話題を呼びました。

反発も多かったものの、「才能を信じてこそ師匠」と覚悟をもって押し切った柳朝。

この“破格の抜擢”はのちに小朝の飛躍につながり、師匠としての眼力と育成力を証明することにもなりました。

春風亭柳朝のおすすめ演目3選

『船徳』

粋で奔放な若旦那・徳さんの人情と可笑しみを描いた名作。

柳朝の演じる徳さんは、軽やかでどこか愛嬌があり、品のある洒落っ気が光ります。

明るくも落ち着いた語りで、江戸の風情と滑稽が心地よく共存する一席です。

『粗忽の釘』

そそっかしい職人の行動に振り回される様子を描いた滑稽噺。

柳朝の抑制された芝居と絶妙な間合いが、騒々しすぎず上品な笑いを生み出します。

声を張り上げなくても可笑しい——その“静かな可笑しみ”が柳朝らしさです。

『井戸の茶碗』

武士の清廉と人情を描く、しっとりとした人情噺の名作。

柳朝の語り口は、無駄を排した静謐な美しさがあり、人物の品格や感情の機微が際立ちます。聴く者の心にじんわり沁みるような、珠玉の名演です。

春風亭柳朝の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 日本伝統文化振興財団、ユニバーサルミュージックから音源存在 |

| サブスク(スマホ) | ほぼなし |

| Youtube | あり |

CD|日本伝統文化振興財団はじめ音源が存在

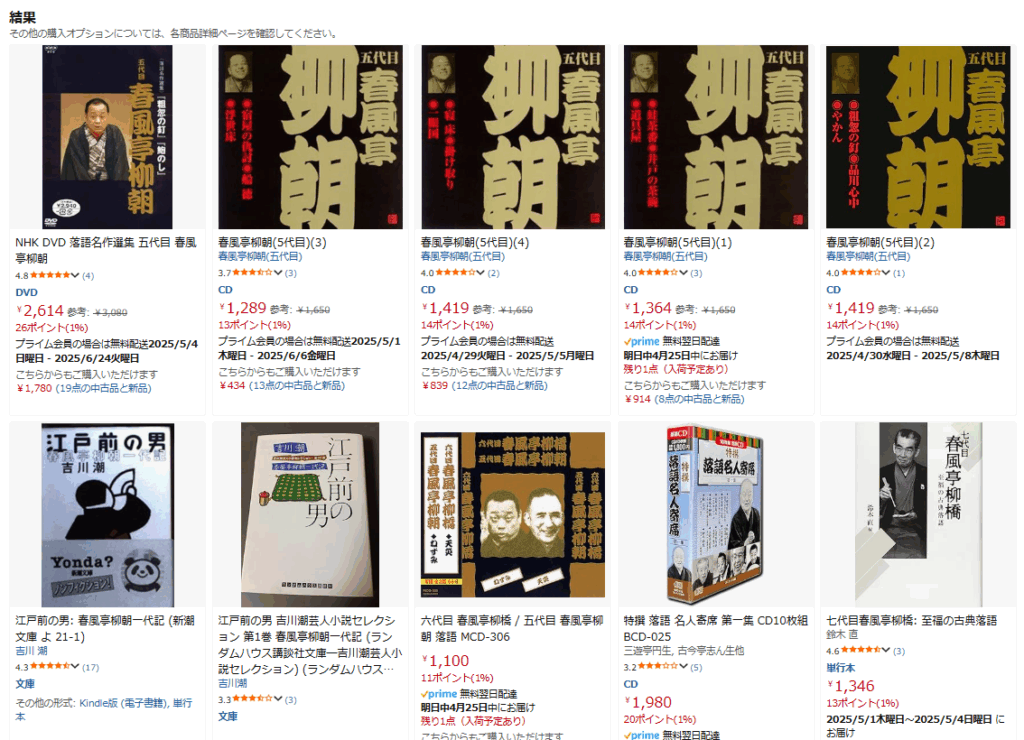

画像引用:Amazonより

春風亭柳朝の音源は、日本伝統文化振興財団をはじめ存在します。ただし、他の四天王(志ん朝、談志、圓楽)と比べると残されている音源が少ないため、レアと言えるでしょう。

また、春風亭柳朝の音源はTSUTAYA DISCASでもレンタルが可能です。CDを購入するよりもコスパ良く柳朝の落語を楽しむことが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

Amazon Audibleには、春風亭柳朝の音源は存在していません。Amazon musicには、数曲だけ春風亭柳朝の音源が存在します。

Youtube

Youtubeで「春風亭柳朝」と検索すると、いくつか音源を聞くことができます。

どちらにせよ、無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|静かに華やぐ、江戸落語の粋人

五代目春風亭柳朝は、華やかさや技巧をひけらかすことなく、落語の“粋”と“品格”を静かに体現した名人でした。

淡々とした語りの中に、人物の情や場の空気を丁寧に描き出し、聴く者の心を自然と物語に引き込んでいくその芸は、まさに“江戸の気質”そのもの。

落語協会の重鎮としての役割はもちろん、弟子や後進の育成にも尽力し、“伝統の継承者”としての矜持を持ち続けた人でもあります。

にぎやかな演出や派手な語りではなく、淡く、柔らかく、それでいて確かな芯を持つ——

柳朝の落語は、静けさの中に真の芸が宿ることを教えてくれます。

その芸と精神は、今なお弟子やファンの中で生き続け、これからも語り継がれていくことでしょう。

コメント