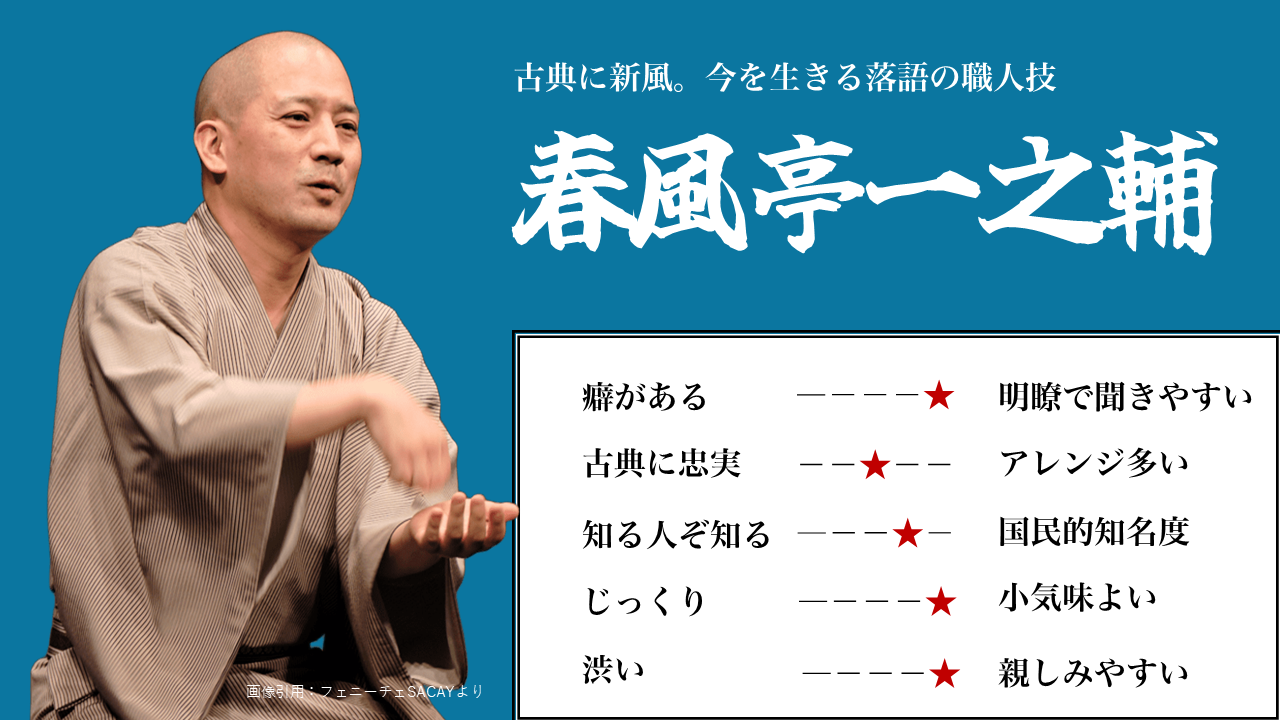

型破りなのに、どこか正統。くだけて見えて、言葉は緻密――

春風亭一之輔は、古典落語の骨格を守りながらも、現代の空気を軽やかに纏わせる語りで、多くの聴衆を魅了し続けています。

異例の「21人抜き真打昇進」を果たした若きホープは、いまや落語界の屋台骨を支える存在に。

目まぐるしく変わる表情、自在な声色、絶妙な“間”。演者としての引き出しの多さが、一席ごとの物語に豊かな膨らみを与え、観客を惹き込んで離しません。

奇をてらわず、あくまで古典に向き合う姿勢と、肩の力の抜けた語り口。そのバランス感覚が、幅広い世代の支持を集めています。

この記事では、春風亭一之輔の芸風、逸話、代表演目、おすすめ音源などを通して、現代古典の旗手たる彼の魅力を余すところなくご紹介します。

春風亭一之輔とは?

| 本名 | 川上 隼一(かわかみ じゅんいち) |

| 生年月日 | 1978年1月28日 |

| 出身地 | 千葉県野田市 |

| 所属 | 落語協会 |

| 特筆事項 | 異例の21人抜きで真打昇進(2012年) |

出典:フェニーチェSACAYより

春風亭一之輔は、古典落語の王道を歩みながらも、現代の感性を巧みに織り交ぜる“進化する本格派”です。

師・春風亭一朝の教えを礎に、正統的な話芸を深く追求しつつ、軽やかな語り口と鋭い観察眼をもって、古典に新しい息吹を吹き込んでいます。

構成は伝統を踏襲しながらも、マクラや人物描写に宿るユーモアや皮肉が、現代の観客の心を見事に捉える。

どこか親しみやすく、それでいて緻密――笑わせたかと思えば、ふと胸に沁みる一言が残る。

その語りは「分かりやすいのに奥が深い」「何度でも聴きたくなる」と評され、古典の魅力を次世代へとつなぐ存在として、多くの観客や落語ファンの支持を集めています。

春風亭一之輔と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーーー〇 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ーー〇ーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーー〇ー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーーーー〇 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーーー〇ー 親しみやすい |

春風亭一之輔の語り口は、型破りでありながら不思議と落ち着きがあり、古典の骨格を保ちながらも軽やかで洒脱。その絶妙なバランス感覚が、唯一無二の魅力を生み出しています。

笑いに走りすぎることなく、かといって堅苦しくもない。観客の肩の力を抜きながら、気づけば噺の世界に引き込んでいる――そんな巧みな語りの技があります。

登場人物の表情や感情を細やかに描き出す“人物描写の巧さ”、一言一言の間に込められた“呼吸”の妙、そしてラストにふっと落ちる“サゲ”の心地よさ。

古典をベースにしながらも、その場のお客の空気を読み、自在に調整する柔軟さ。高座は毎回“ライブ”でありながら、完成度の高い舞台でもあります。

派手な演出やギミックに頼らず、あくまで語りと間と仕草で物語を届ける。

だからこそ、一度聴けば忘れられない“後味”が残るのです。

“型破りの中の正統” ― 古典に息づく、洒脱と機知

- 古典の型を守りつつ、現代の感覚を軽やかに吹き込む話芸

- 構成の妙と語りのテンポで、聴衆を自然に惹き込む

- 滑稽噺から人情噺まで自在にこなす、演目の幅と技の深さ

春風亭一之輔の落語は、“軽やかにして深い”芸です。

決して重厚すぎず、ふわりと入ってきて、気づけば心の奥に沁み込んでいる――そんな語り口が持ち味です。

たとえば『初天神』。

おなじみの親子のやり取りにおいても、一之輔の高座は他とは異なる魅力を放ちます。

子どもの可愛さと親の不器用さ、それぞれの言い分にリアリティがあり、自然と笑いながら、どこか切なさもにじむ。

笑わせるだけでなく、「ああ、こういう人いるなぁ」と思わせる人間描写の妙こそが、一之輔落語の真骨頂。

奇をてらわず、語りと間と表情で勝負する――それが、現代に生きる“古典落語”の姿です。

まさに「型破りの中にある王道」と多くの落語ファンが賞賛する理由が、そこにあります。

このあとは、春風亭一之輔に寄せられたコメントや評価をご紹介します。

古典初心者に聞いて欲しい。ストーリーテリングとしては古典に忠実なれど、表現が現代的解釈が丁寧にされているので、余計な知識なしでも楽しめます。

出典:みんなのランキングより

笑点メンバーになったので改めて聞いてみた。

これは10年くらい前の真打昇進直後の渋谷での落語会の模様。

当時から勢い・才能を感じるCDです。

出典:Amazonレビューより

先日、初めて高座を見て一目惚れ。とりあえずジャケ買いしたのがこちら。

古典落語の『芝浜』と、新作落語の『シバハマ』が2枚セットになったこの作品。

他の方が触れていた通り、先に古典の方を知っていると新作落語の方はよりわかりやすいと思います。

正直、新作に抵抗があったのですが、その思いを吹き飛ばしてくださる最高の盛り上がり(笑

BGMがわりに外出先で聴くには十分ご注意ください。

出典:Amazonレビューより

軽やかに落語を広める天才落語家。

「真打昇進をTwitterで知った」――まさかの速報劇

2012年、春風亭一之輔の真打昇進は“21人抜き”という異例の抜擢でしたが、その知らせを本人が知ったのは、なんとTwitter経由。

落語協会の公式発表を、見知らぬ誰かが呟いていたのを偶然目にした一之輔は、あわてて師匠の春風亭一朝に確認。

しかし一朝師匠も知らず、携帯を充電して折り返したところ、落語協会会長・柳家小三治からの着信が山ほど入っていた……という、時代を感じさせる“ネット発・昇進通知”エピソードです。

笑点の若手大喜利、降板の理由・・・“ふて腐れ”?!

若手時代に『笑点』の「若手大喜利」に出演していた一之輔。当時の司会・桂歌丸から「ふて腐れてるのかい、この人は」と評されたことがきっかけで、出番がなくなってしまったという話が後に本人から語られています。

現在では正式メンバーとして大喜利レギュラーの座を射止めた一之輔。若手時代の“降板劇”があったからこそ、いまの堂々たる姿がいっそう際立ちます。

「YouTube無観客配信で10日連続落語」――コロナ禍の快挙

2020年、新型コロナで寄席が次々と中止されるなか、一之輔は自らのYouTubeチャンネルで無観客・無料の落語配信を10日間連続で敢行。

午後8時10分から毎晩約1時間、神保町らくごカフェや鈴本演芸場からのライブ配信は、各日1万人を超える視聴者を集め、最終的には100万回再生を記録するという大反響となりました。

“落語はナマが命”という通念に一石を投じた、令和の落語家ならではの行動力が光った出来事です。

春風亭一之輔のおすすめ演目3選

① 初天神(はつてんじん)

天神さまに連れていけとせがむ息子と、渋々つきあう父親。飴だ団子だとねだられ続けるうちに、ついには……?

一之輔の高座では、息子の無邪気さと父親のやれやれ感が生々しく描かれ、笑いながらも“あるある”と共感してしまいます。

軽妙なテンポと緩急のつけ方が絶妙な一席。

②芝浜(しばはま)

ダメ亭主と健気な女房、そして一つの“夢”をきっかけに変わっていく夫婦の姿。

一之輔の語りは、淡々としながらも深い情がにじみ出て、聴く人の心に静かに沁みわたります。

笑いを抑えた抑制の美学が光る一席で、彼の人情噺の真価を味わえます。

③時そば

「今、何時(なんどき)だい?」――有名なやりとりを中心に展開する、食い逃げの滑稽噺。

一之輔の高座では、言葉の間合い、登場人物の表情、そばをすする音に至るまで、すべてが緻密に設計されており、観客の想像を引き出します。

何度聴いても新鮮な面白さがある“完成度の高い古典”。

春風亭一之輔の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | ソニーミュージックはじめ多く存在 |

| サブスク(スマホ) | Apple musicに多く存在 |

| Youtube | あり |

CD|ソニーミュージックはじめ多く存在

画像引用:Amazonより

春風亭一之輔の音源はソニーミュージックやSPACE SHOWER MUSICはじめ多く存在します。

また、これらのシリーズは、TSUTAYAのCDレンタルサービスでもコスパ良く借りることが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

残念ながらAmazon Audibleでは五街道雲助の音源は確認できませんでした。しかし、「Apple music」上には春風亭一之輔の音源をいくつか聞くことが可能です。

画像引用:Apple musicより

コスパを重視するのであれば、Apple musicを契約して聞くことをおすすめします。

Youtube

Youtubeで春風亭一之輔と検索すると公式チャンネルで落語を楽しむことが可能です。現在の更新は止まっていますが、過去に行った配信を遡ってみることができます。

Youtubeで十分に春風亭一之輔の落語を楽しむことが可能です。

まとめ

春風亭一之輔は、古典落語という伝統の型を守りながら、その奥にある“人間の可笑しみ”や“情のゆらぎ”を、現代の言葉と感性で鮮やかに描き出す稀有な噺家です。

明るく、軽妙で、そしてどこかじんわりと沁みる――そんな語り口には、年齢や経験を問わず、誰もが引き込まれてしまう力があります。

二つ目昇進から真打への異例の抜擢、数々の賞歴、メディア出演、そして“笑点”メンバーとしての活躍。いまや落語界の第一線を走る存在ですが、その根っこにあるのは、常に「落語を面白く届けたい」という真摯な姿勢です。

初めて落語を聴く方にも、古典を愛する方にも――

春風亭一之輔の高座には、必ず“ひと噺”ぶんの笑いと発見が待っています。

言葉の妙味、間の巧み、人物の温度。その一つひとつに、落語という芸の魅力が詰まっています。

「今、いちばん見ておくべき古典落語の担い手」――春風亭一之輔の高座、ぜひ一度体験してみてください。

コメント