落語ファンなら一度はその名を耳にしたことがあるであろう、十代目 柳家小三治(やなぎや こさんじ)。

昭和・平成・令和にかけて活躍し、落語協会会長を務めたのち、落語界で三人目の人間国宝に認定された人物です。

飄々とした語り口、ぶっきらぼうに見えて奥深い“間”。

派手な演出や声色に頼らず、まるで日常を切り取るような自然体の話芸で、多くの聴衆を惹きつけました。

この記事では、小三治の魅力、芸風の特徴、代表演目、音源の楽しみ方までを詳しく紹介します。

柳家小三治とは?

| 本名 | 郡山剛蔵(こおりやまたけぞう) |

| 生年月日 | 1939年12月17日 |

| 没年月日 | 2021年10月7日(享年81歳) |

| 出身地 | 東京都新宿区 |

| 所属 | 落語協会(第10代会長) |

| 特筆事項 | 人間国宝(2014年認定) |

画像引用:Otonanoより

“高田馬場の師匠”とも称され、十代目小三治を名乗り続けた小三治師匠。

入門は五代目柳家小さん。17人抜きという異例の抜擢で真打昇進を果たし、落語協会の顔となっていきました。

その芸は、滑稽噺から人情噺まで幅広く、聴く者の心に残る“余韻”の名手でした。

柳家小三治と落語スタイル|話し方・演出の特徴

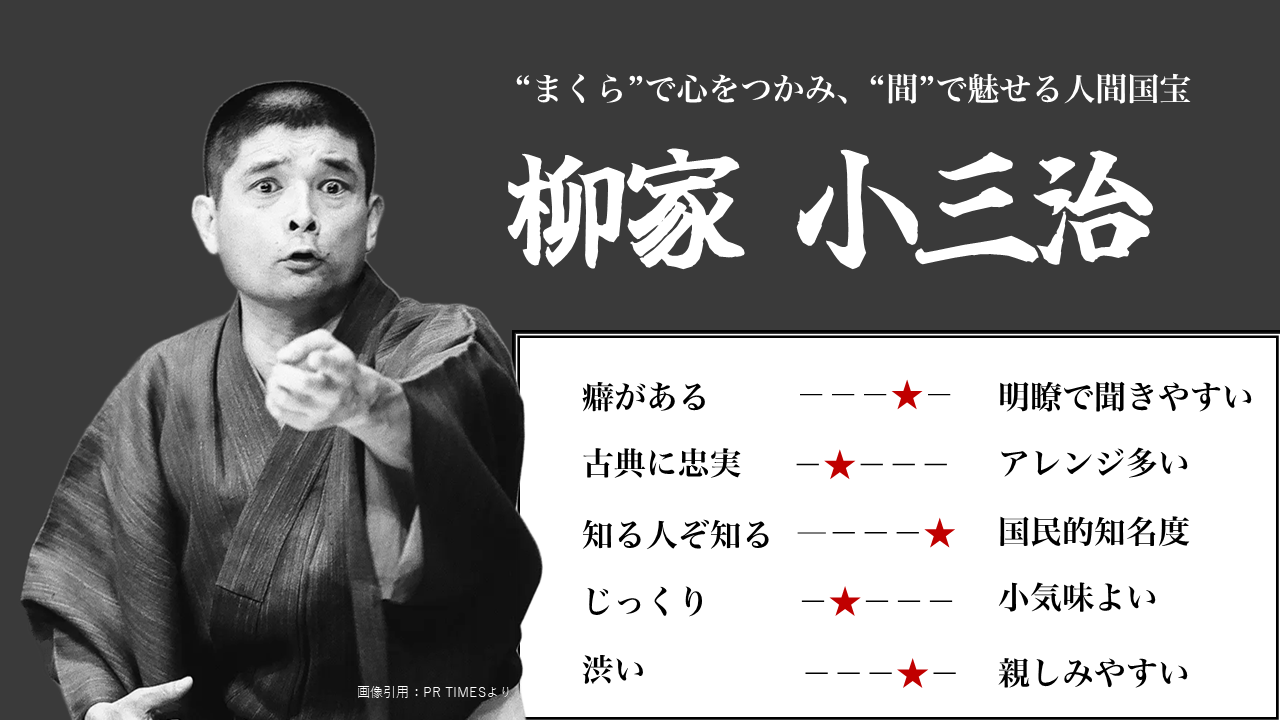

| 聞きやすさ | 癖がある ーーー〇ー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ー〇ーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーーー〇 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーーー〇ー 親しみやすい |

「マクラが面白い」「自然体で話しているのに、なぜか笑ってしまう」

小三治の芸には、計算や演出を超えた“人間の面白さ”がありました。

大きな声や身振りを使うわけでもなく、ただぽつりと語る―― けれど、気づいた時には笑っていて、登場人物に感情移入している。

その秘密は、“間”にあります。

言葉と言葉の間、呼吸と間。 話の緩急や間の置き方が、あまりにも絶妙で、 まるで寄席の空気をまるごと操っているような高座です。

まくらに始まり、まくらに沁みる。語りで“時間”を味わわせた名人

- 噺の“本編”に入る前から観客を惹きつける、比類なき「まくら」の世界

- 静けさと余白を活かし、“間”そのものが語るような繊細な話芸

- 派手さや技巧に頼らず、登場人物の心の動きをそっと浮かび上がらせる語り口

言葉を飾らず、感情を煽らず――

柳家小三治の語りには、“静かな余白”がありました。

それはまるで、静寂の中に一滴ずつ沁みていく水のような、ゆっくりと時間が流れる話芸。

聞き手がその“間”に身をゆだねたとき、ふっと笑いが生まれ、心が揺さぶられる――そんな不思議な魅力です。

まくらに始まり、まくらに終わるような高座。

噺に入る前の世間話にすら、人の情や温もりがあふれている。

「落語とは何か」を問うより、「人とは何か」に寄り添うような芸風でした。

得意としたのは滑稽噺。

けれどその芯には、静かなユーモアと、人生の寂しさやおかしみが宿っていました。

「語る」のではなく、「にじむ」。

それが、小三治の落語です。

柳家小三治に対する、評価やコメントをまとめました。

「いれごと」をして無理やり笑わせるのではなく、お客が思わず笑ってしまう芸を本物ととらえ追究していた。滑稽噺と「まくら」の名手。

一般的には志ん朝や談志ほど評価されていないように思われるが、引けをとらない。

父親との確執など、生い立ちに関する葛藤を抱えながら、芸と対峙する姿が単純にかっこいい。

引用:みんなのランキングより

柳家小三治が大好きなんだけど談志や志ん朝と並んで評せられることってみない。評価されていないということではなく基盤が違うような扱いというか。

志ん朝がビートルズで談志がストーンズ、ピストルズなら小三治はビーチボーイといったような。演芸評論家の見方はまた違うのか。

引用:Xの投稿より

届いた。見た。笑った。悔やんだ。この人の落語はもっと紹介されてしかるべきだ。

さまざまうんちく、何気ないしぐさ、そこから作り出される人物描写、そして絶妙の間が楽しい。

元気のよい前座、とりあえず背伸びをしている二つ目、有名になり始めた真打ち、それぞれ楽しい落語がたくさん紹介されるようになった。

そしてこのDVDを見た。やっぱり古典落語が聞きたい。やっぱり「名人」が聞きたい。そんな気にさせる。

引用:Amazon カスタマーレビューより

落語という器に「人間味」を静かに注ぎ続けた、孤高の語り手。

小三治を象徴する“マクラ”と自然体の芸

「まくらの小三治」と呼ばれたほど、導入の世間話(マクラ)が秀逸。

日常の中で出会ったちょっとした出来事、趣味の話、旅先の一コマ―― それを飄々と語るうちに、観客の笑いが自然にこぼれ、 気づけばそのまま本編の噺に入っている。

まるで“漫談+映画”のような構成美で、 何気ない話が、噺への布石になっていることも多く、 「まくらだけでもチケット代の元が取れる」と言われたほど。

本人曰く、

「面白いことを無理に言おうとすると、かえってスベる。だから自然でいいんです」

音楽・俳句・バイク…趣味人・小三治の素顔

柳家小三治は、芸に限らず趣味にも“求道者”のような一面を持つ多趣味の人でした。

バイクでは大型車を乗りこなし、落語仲間とツーリングチーム「転倒蟲」を結成。

スキーも晩年まで続け、ボウリングではプロテスト合格まであと5点という腕前。

オーディオにも造詣が深く、専門誌に連載を持つほどのマニアぶりでした。

こうした趣味は、すべて“マクラ”に活かされました。

自らの経験や失敗談をユーモアたっぷりに語るその語り口は、聴く者を自然と惹きつけ、

噺の世界へと滑らかにつなげる力がありました。

俳句では「東京やなぎ句会」を主宰し、草野球チーム「ヨタローズ」を結成するなど交流も盛ん。

落語界では“孤高”とも言われましたが、実は情に厚く、懐の深い人柄でもありました。

芸の外でも一流。そのこだわりとユーモアが、噺の随所ににじんでいたのです。

参照:スポニチアネックス取材班より

「毒蝮三太夫の湯屋番」事件

あるイベントで、先に高座に上がった毒蝮三太夫が『湯屋番』を披露。

その後に登場した小三治は、あえて同じ『湯屋番』を語り始めました。

「同じ噺でも、落語家がやるとこうなる」と示すように、まったく違うアプローチで噺を展開。

客席を大爆笑に包んでみせ、「芸とは何か」を静かに、そして痛烈に語った一席となりました。

これは小三治がただ意地悪をしたわけではなく、“噺を届ける意味”を貫いた、まさにプロの矜持。

後に「もう二度とやらない」と語ったこの出来事は、落語ファンの間で語り継がれています。

「17人抜き真打ち」伝説|圓生が認めたわずか3人の一人

小三治の真打昇進は、実に“17人抜き”という異例のスピード昇進でした。

当時、真打昇進は非常に厳しく、六代目圓生が会長として審査を行っていた時代。

その圓生が「こいつは認める」と言った3人のうちの1人が、小三治だったのです。

しかも名跡「小三治」は、本来“中堅どころの名”とされていましたが、

小三治はそれを終生名乗り続け、“名跡を大看板に変えた男”として語られます。

ただの“出世名”で終わらせず、自らの芸と存在で「小三治」を名人の名に昇華させた。

それは、地道な芸の積み重ねと、何より落語に対する深い愛の結晶でした。

柳家小三治のおすすめ演目3選

「初天神」|“何げなさ”が光る、父子のやりとりにじわり笑う

小三治の『初天神』は、冒頭からもう名人芸。

せがむ子ども、かわす父親、屋台の風景――どれも派手ではないのに、じんわりと笑える。

お菓子や飴をめぐる親子の攻防戦は、誰しも心当たりのある「日常の騒動」。

そこに小三治ならではの自然な“間”と、あたたかさが染みわたります。

ただのやりとりが、これほど滑稽に、そして愛おしく聞こえるのは、小三治だけかもしれません。

「野ざらし」|笑いと色気と不思議が溶けあう、ゆるやかな名作

小三治が愛した噺の一つ『野ざらし』は、ちょっとした怪談風味のある滑稽噺。

その語りは淡々としているのに、どこか幻想的で、どこかエロチック。

「鐘がぼんと鳴りゃあさぁ!」という歌のフレーズでは、艶やかさとおかしみが絶妙に交差し、

観客の頭に“情景”が浮かぶような空気感を作り上げます。

小三治の「野ざらし」は、登場人物の気の抜けた感じ、ちょっとした酔いの空気、幻想と現実のあわいを、すべて“自然体”で描いていくのが特徴。

派手な盛り上げ方はしない。でも、聞き終えたあとにふっと笑ってしまう、そんな味わい深い一席です。

「時そば」|“間”と“空気”で笑わせる、さりげない名演

『時そば』は、そば屋での勘定をごまかす男と、その様子を真似して失敗する“ずれた男”の二段構成の古典落語。

五代目柳家小さんの十八番としても有名ですが、弟子である小三治はこの噺を、決して“同じ色”で語らず、自身の空気感で魅せました。

特筆すべきは、勘定の“間”と登場人物の“空気感”。

計算のズレやタイミングの妙に、小三治ならではの「ぼそっ」とした語りが合わさり、いつの間にか笑ってしまう――そんな自然な流れが心地よい名演です。

そばをすする仕草も大げさに見せず、それでいて観客の脳内にはしっかりとそばの香りと湯気が立ち上る。

小さんの“技”を受け継ぎつつ、より“さりげなさ”で勝負した、小三治の「時そば」。

落語初心者にも通好みにもおすすめの、完成された一席です。

柳家小三治の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | ソニーミュージックはじめ多数の音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | ほぼなし |

| Youtube | 複数のアップロードあり(無断アップロード) |

CD|ソニーを中心に音源・映像がたくさん

引用:Amazonより

柳家小三治のCD・DVDは、名演を集めたベスト盤や、晩年の高座、まくら集、ドキュメンタリーなど盛りだくさん。

「昭和・平成 小三治ばなし」や「まくら全集」は初心者にもおすすめ。

じっくり聴くならCD、映像で味わうなら「落語研究会」DVDが鉄板です。

また、TSUTAYA DISCASであれば柳家小三治の音源を多数聞くことが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon Audible

Amazon Audibleをはじめ、他の音楽配信サブスクでも「柳家小三治」の音源はありませんでした…

ラインナップに増やしてほしい…

Youtube

Youtubeで「柳家小三治」と検索すると、たくさんの音源を見ることができます。

無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|“間”と“まくら”で魅せた、唯一無二の語り芸

柳家小三治は、派手な演出や大声に頼ることなく、自然な語りと緻密な“間”だけで観客を引き込んだ落語家でした。

一見、脱力したような語り口の中にある“計算され尽くした自然さ”。

笑わせようとせず、ふとした言葉や空気で、じわりと笑いをにじませる。

そんな小三治の落語は、「聞く」ではなく「味わう」芸だったと言えるでしょう。

滑稽噺を得意としながらも、その根底には人間の可笑しみや哀愁が息づいており、まくらから本編までが一つの物語のように連なる構成はまさに名人芸。

「気がついたら笑っていた」

そんな落語を体験したい方に、小三治の一席をぜひおすすめします。

コメント