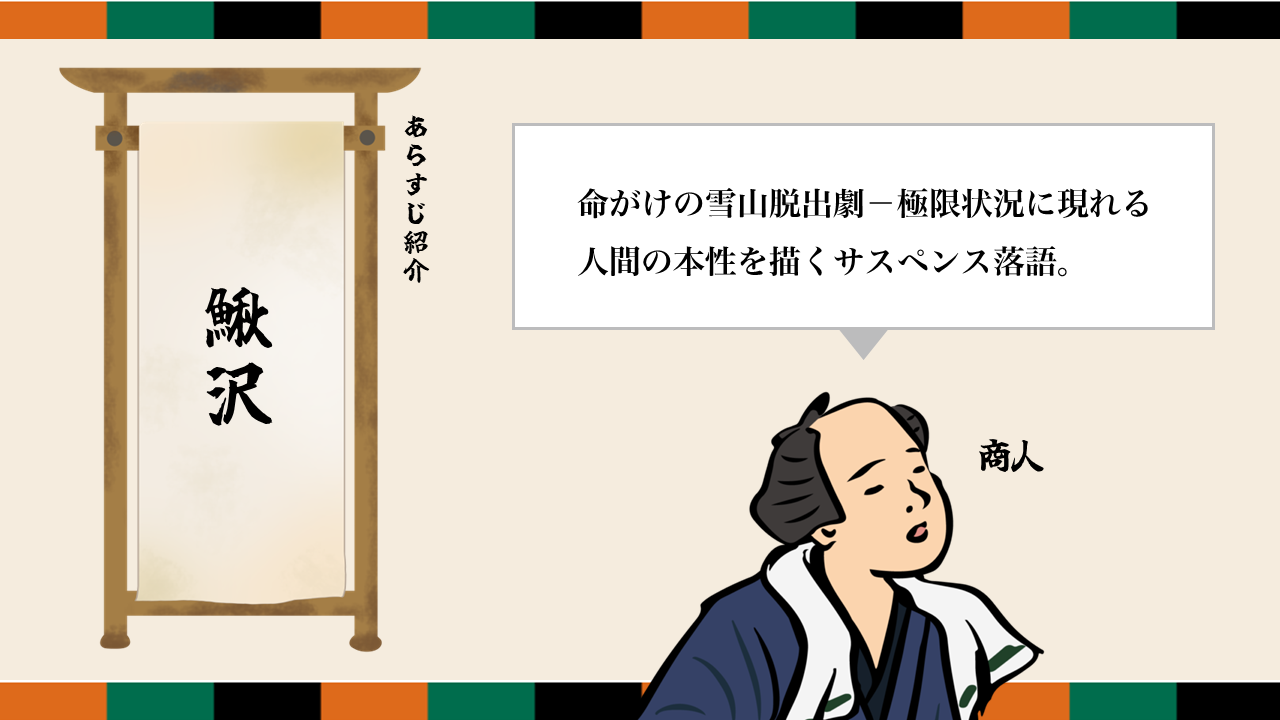

一言で「鰍沢」を解説すると…

命がけの雪山脱出劇-極限状況に現れる人間の本性を描くサスペンス落語。

主な登場人物

雪山で遭難し、見つけた一軒家に泊まった商人です・・・

雪山の一軒家で留守番していた元吉原の女です・・・

雪山の一軒家の亭主だ!

鰍沢の詳細なあらすじ

甲斐・身延山を参詣した江戸の商人が、帰り道で大雪に遭い、山中で迷子に。日も暮れ、必死に題目を唱えながら進むと、ようやく一軒家を見つけ、一晩の宿を頼む。

そこにいたのは、お熊という若い女。一人で留守番をしているというが、かつて吉原にいた有名な遊女だったと知れる。お熊は訳ありの過去を語り、商人に口止めを頼む。

商人は了承し、泊めてくれた礼として財布から銭を渡すが、それを見たお熊の目が鋭く光る。

その夜、お熊は卵酒を勧める。下戸の商人は少しだけ飲んで眠りにつくが、実はそれには毒が仕込まれていた。やがて亭主の伝三郎が帰宅し、女房がいないのを怒っていると、冷めた卵酒を見つけて飲んでしまう。

そこへお熊が戻り、毒入りと知って嘆く。二人の会話で目を覚ました商人は逃げようとするが、体が痺れて動けない。とっさに「毒消しの護符」を口にし、雪を舐めて毒を解毒。なんとか脱出を図る。

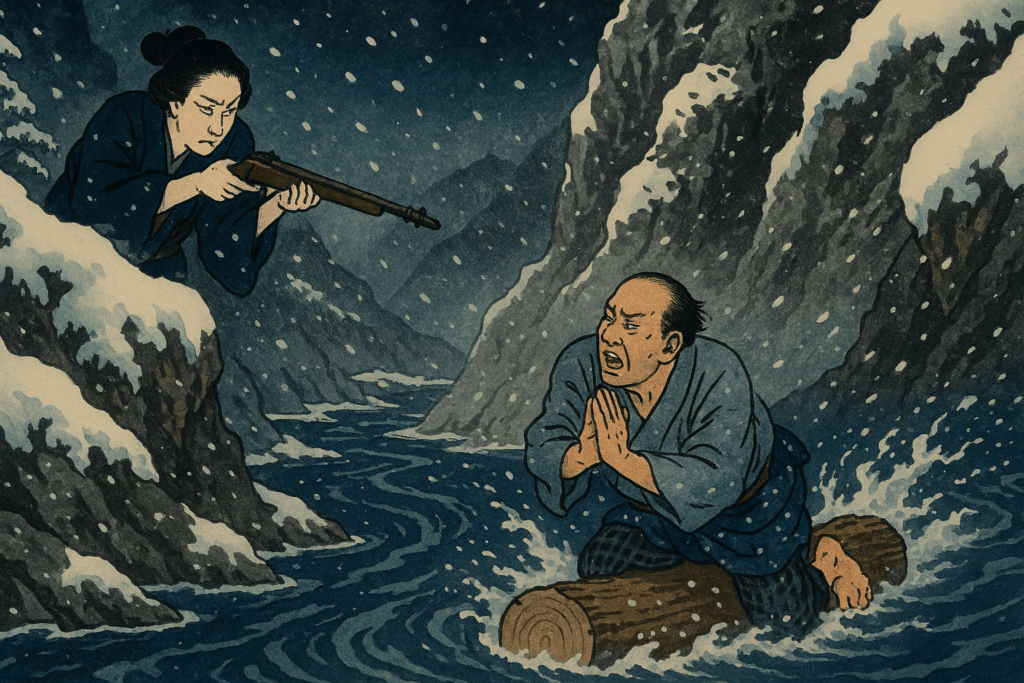

だが、お熊は火縄銃を手に追いかけてくる。逃げ場を失い、沢へ落ちた商人は偶然筏の上に落ち、蔓が切れて川を下る。執念深く銃で狙うお熊の弾は外れ、筏も壊れ、商人は一本の丸太にしがみつく。

流されながら、商人はこうつぶやく。

商人「この大難を逃れたも、お祖師様のご利益。おザイモク(お題目)で助かった」

鰍沢を聞くなら「金原亭馬生」

金原亭馬生の『鰍沢』は、静かな語り口でありながら、物語の緊張感と不気味さをじわじわと浮かび上がらせる名演です。

派手な演出に頼らず、間と声の抑揚だけで雪山の恐怖と人間の業を描ききる、まさに“語りの力”を体現した一席です。

◆ 鰍沢の舞台・身延山信仰と「みのぶ道」

『鰍沢』の舞台は、単なる雪深い山道ではありません。それは、信仰と修行の道でもありました。

身延山久遠寺を中心に、七面山、赤沢宿、羽衣白糸の滝などを巡るこの一帯は、日蓮宗の開祖・日蓮聖人が晩年を過ごした「法華経の聖地」として知られます。

彼の弟子たちが切り開いた道はやがて「みのぶ道」「身延往還」などと呼ばれ、信仰者たちが命がけで歩く修行と祈りの道となりました。

この地域には、

- 団扇太鼓の響き

- お題目(南無妙法蓮華経)を唱える信者の声

- 神聖な霊峰や寺社仏閣の荘厳さ

- 宿場町に残る門前町の賑わい

などが今なお息づいており、現代にまでつながる“祈りの風景”を形づくっています。

◆ 江戸庶民にとっての“身延詣”

戦国の動乱が収まり、江戸時代に入ると、庶民もようやく「旅」に出られる時代になりました。

信仰と娯楽を兼ねた「寺社参詣の旅」は庶民の憧れであり、なかでも身延山久遠寺と七面山への参拝は、「今生のうちに一度は訪れたい聖地」として人気を集めました。

この「身延詣」で使われた山道こそが、物語『鰍沢』の舞台です。

かつて七面山と身延山を結ぶ「七面往還」や「山越し」と呼ばれたこの道は、実際に人々が峠を越え、川を渡り、雪を踏みしめて歩いたリアルな信仰ルート。

鰍沢の物語に漂う“凍てつく空気”や“命の危険”は、単なるフィクションではなく、当時の巡礼が直面した現実の風景を反映しているのです。

コメント