粋で、品があって、そしてどこか艶っぽい――

古今亭菊之丞は、古典落語の様式美を守り抜きながら、その一言一言に確かな芸と美意識を宿らせる噺家です。

言葉の選び方、所作、そして語り口にまで神経が行き届いた高座は、まるで一幅の絵のよう。

伝統に根ざしながらも、決して古びず、今を生きる観客の心にもすっと染み入ります。

志ん生・圓菊の流れを継ぎながらも、彼の落語には確かに“菊之丞ならでは”の洗練と色気がある。

派手さを排した本寸法の語りは、まさに古典落語の王道にして芸の真髄です。

この記事では、古今亭菊之丞の芸風、逸話、代表演目、おすすめ音源などを通して、現代の名人芸とも称されるその魅力を詳しくご紹介していきます。

古今亭菊之丞とは?

| 本名 | 小川 亮太郎(おがわ りょうたろう) |

| 生年月日 | 1972年10月7日 |

| 出身地 | 東京都渋谷区 |

| 所属 | 落語協会 |

| 特筆事項 | 落語協会理事(2020年~) |

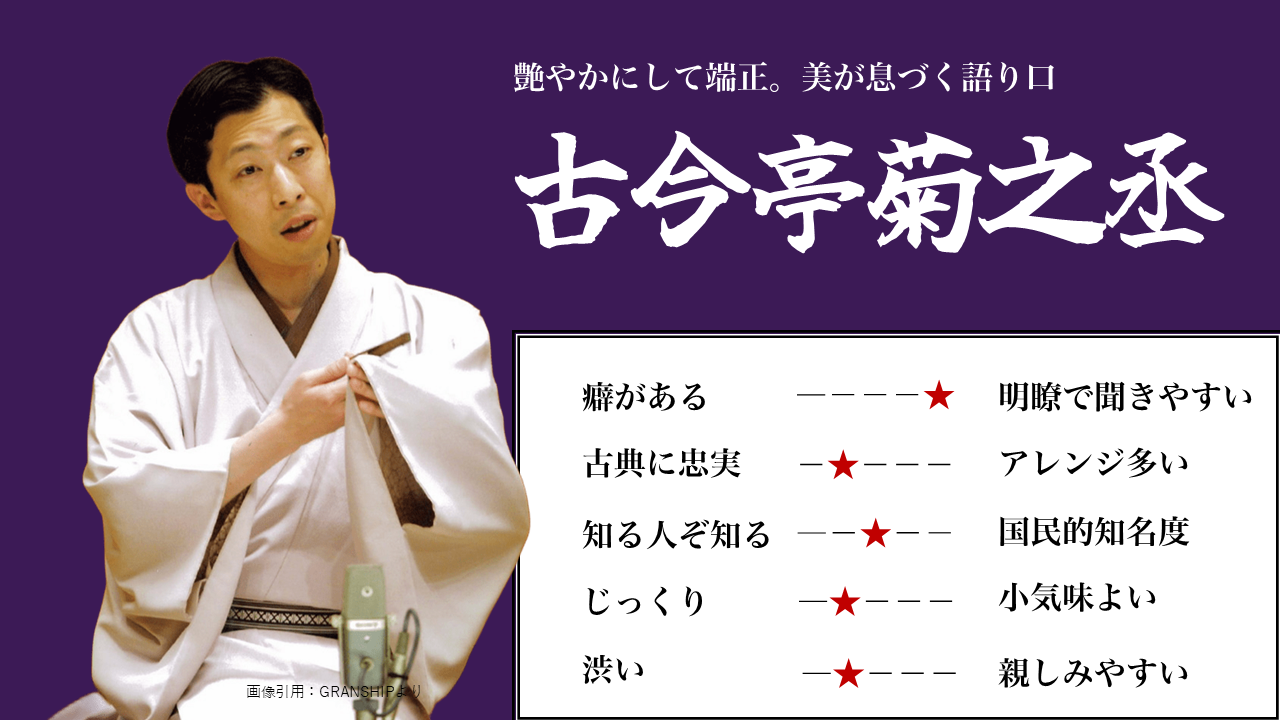

画像引用:GRANSHIPより

古今亭菊之丞は、古典落語の王道をまっすぐに歩みながら、その所作・語り・間に宿る“美意識”で、観る者の心を静かに打つ噺家です。

師・二代目古今亭圓菊の教えを受け継ぎながら、昭和の名人たちが遺した様式を丁寧に守り、いまに伝える。

その語りには、余分なものを削ぎ落とした凛とした緊張感と、江戸の粋を感じさせる柔らかさが同居しています。

流れるような台詞回し、洗練された身のこなし、そして観客の想像力に訴えかける“余白の美”。

笑いに頼らずとも自然と引き込まれる高座は、まさに「語りの芸術」と呼ぶにふさわしいものです。

「これぞ古典」と呼びたくなる格調の中に、どこか艶やかで親しみやすい空気もある――

そんな菊之丞の落語は、多くの落語ファンにとって“今、最も美しい古典落語”として支持されています。

古今亭菊之丞と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ーーーー〇 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ー〇ーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーー〇ーー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ー〇ーーー 親しみやすい |

古今亭菊之丞の語り口は、決して派手ではありません。しかし、その静かな語りの中に、格調と粋、そして微細な情がじわりと滲み出します。

笑いを強調するでもなく、大仰な演出に頼るでもない。あくまで言葉と所作、そして“間”の美しさだけで、観客を物語の深みに誘います。

登場人物の仕草や感情を繊細に描き分ける“人物描写の品格”、空白すら語らせる“沈黙の間”、物語をふっと着地させる“サゲ”の柔らかさ――

すべてが、まさに“美意識のある落語”として構築されています。

菊之丞の高座には、今この場でしか味わえない一期一会の緊張感がありながらも、終演後には不思議と穏やかな余韻が残る。

まさに“噺がそこに咲いて、静かに散っていく”ような、雅な落語体験です。

技巧を見せびらかすことなく、あくまで自然体で、あくまで本寸法で――その佇まいこそが、現代における古典落語の美の極みといえるでしょう。

“正統の中の粋” ― 静けさに宿る、古典の美学

- 端正な語りと所作で魅せる、まっすぐな古典落語

- 間と声の緩急が生む、緊張感と余韻

- 滑稽噺にも人情噺にも漂う、江戸の粋と情緒

古今亭菊之丞の落語は、“静かに沁みる”芸です。

舞台上で大声を張り上げたり、大げさに笑いを取ったりすることはありません。

それでも、語り始めた瞬間から空気が変わり、自然と観客の意識が彼の言葉に引き寄せられていきます。

たとえば『たちきり』。

廓噺の定番ともいえるこの演目において、菊之丞は遊女と若旦那の別れの情を、淡々と、しかしひたむきに描きます。

声のトーン、沈黙の長さ、目線の運び――すべてに意図があり、噺の中の人物がそっと心に浮かび上がってくる。

笑わせることもできる、泣かせることもできる。でも、どちらも“狙わずに”自然とそうなる。

そこにあるのは、話芸というよりも、一つの美しい風景を見せてくれる芸なのです。

「本物の古典とは何か」それを体感したい人にこそ、菊之丞の落語は届く。

そう語る落語ファンが少なくない理由が、そこにあります。

古今亭菊之丞に寄せられたコメントを紹介します。

まるで歌舞伎の女形のような、綺麗な綺麗な噺家さん。お姿だけでなく、女性を演じてらっしゃるとき本当に女形のような色っぽい声音でドキリとさせられます。

小気味の良いテンポは圓菊師匠譲りでしょうか。現役の噺家で、こんな聞き惚れていつしか陶然となるような語り手がいらっしゃるとは思ってもみませんでした。

引用:Amazonレビューより

細面で若旦那風の外見に反し、声は太くて落語もどっしりとしていて、何とも言えぬ不思議な魅力がある。

何とも様子が良く、華やかな愛宕山を楽しめた。紙入れも味が良い。他の演目も見たくなった。

引用:Amazonレビューより

先日、隣町で三つ巴競演会で菊之丞さんの「芝浜」を聴きました。

好きな志ん朝さんとはまた違いますが、素晴らしかったです。独特の間といい、女房が本当の女性に感じられ感動しました。

引用:みんなのランキングより

艶やかで女性の演技が特徴的な落語家。

「真打昇進で“お練り”を敢行」――落語界初の花道演出

2003年、古今亭菊之丞が真打に昇進した際、新宿末廣亭から花園神社までお練りを行いました。

これは、歌舞伎などではおなじみの慶事の演出ですが、落語界では初の試み。

伝統芸能の担い手であると同時に“見せ方”にもこだわる美意識の表れとも言えます。

粋で華のある芸風を象徴するような、まさに“様式美の人”らしいエピソードです。

「NHKアナウンサーと再婚」――“語り手”同士の縁

2013年、菊之丞はNHKの藤井彩子アナウンサーと結婚。

寄席番組の共演がきっかけとなったそうで、“語り手”と“伝え手”という不思議な縁に、多くのファンも驚きと納得の声を上げました。

どこか落ち着きと品のある菊之丞と、知的な藤井アナの組み合わせは、まさに“現代の粋な夫婦”。

その後、家庭を持ちながらも芸に一層の磨きをかけ、円熟味が増したとも言われています。

「名人ゆずりの芸を、昭和名人から直接学ぶ」

菊之丞は、八代目橘家圓蔵、九代目入船亭扇橋、林家正雀など、昭和を代表する名人たちから直接演目を教わっている数少ない世代。

『寝床』『三井の大黒』『たちきり』など、菊之丞の得意演目の中には、そうした“直伝”の技が息づいています。

そのため芸風には、教科書的な美しさと、生の伝承による“手触り”の両方が感じられるのです。

古今亭菊之丞のおすすめ演目3選

① 『紙入れ』

男女の駆け引きと機微を、粋に描く艶噺の代表作。菊之丞の『紙入れ』は、さりげない言葉のやりとりに品と色気があり、

まるで一幅の浮世絵を眺めているような美しさがあります。間の妙、所作の丁寧さが引き立つ、大人の落語です。

② 『たちきり』

叶わぬ恋に揺れる若旦那の切なさを、情緒豊かに描いた廓噺。湿っぽくなりすぎず、それでいて感情がじわじわと沁みてくる。

菊之丞の端正な語り口が、この噺の“余韻”を際立たせます。

③ 『寝床』

義太夫好きの旦那に振り回される店子たちとの、ちょっと苦い笑い話。

登場人物それぞれのキャラクターが生き生きと描かれ、静かな空気の中でテンポよく笑いを生む。

人物描写の巧さと間の妙が光る一席です。

古今亭菊之丞の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | ポニーキャニオンによる音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | Apple musicに存在 |

| Youtube | あり |

CD|ポニーキャニオンの音源が存在

画像引用:Amazonより

古今亭菊之丞の音源は主にポニーキャニオンから多く存在します。

また、これらのシリーズは、TSUTAYAのCDレンタルサービスでもコスパ良く借りることが可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

Amazon music、Apple musicに存在

古今亭菊之丞にはAmazon musicとApple musicに音源が存在します。ただし、Apple musicには2演目しかありません。

Amazon musicにはポニーキャニオンシリーズが網羅されているため、コスパよく聞くためにはAmazon musicをおすすめします。

画像引用:Apple musicより

Youtube

「古今亭菊之丞」と検索すると、本人のYoutubeチャンネルをはじめ多くの音源や映像が存在します。

コロナ禍に作られたチャンネルのため、現在はほとんど更新されていませんが、また復活してたくさんの演目を見られることに期待しましょう。

まとめ

古今亭菊之丞は、江戸の粋と情緒を今に伝える、現代落語界きっての本格派です。

華やかさよりも品格を、声高な笑いよりも余韻を――

そんな姿勢で紡がれる語りは、聴く者の心を静かに打ち、「これぞ古典」と呼びたくなる格調と温もりに満ちています。

洗練された所作、選び抜かれた言葉、美しい“間”――それらが一体となって生まれる高座は、もはや“芸術”と呼ぶべき域。

もし、落語に「美しさ」や「品」を求めるなら、まずは一席、古今亭菊之丞の高座に耳を傾けてみてください。

そこには、静かに胸を打つ、古典落語の真髄が宿っています。

コメント