一言で「そば清」を解説すると…

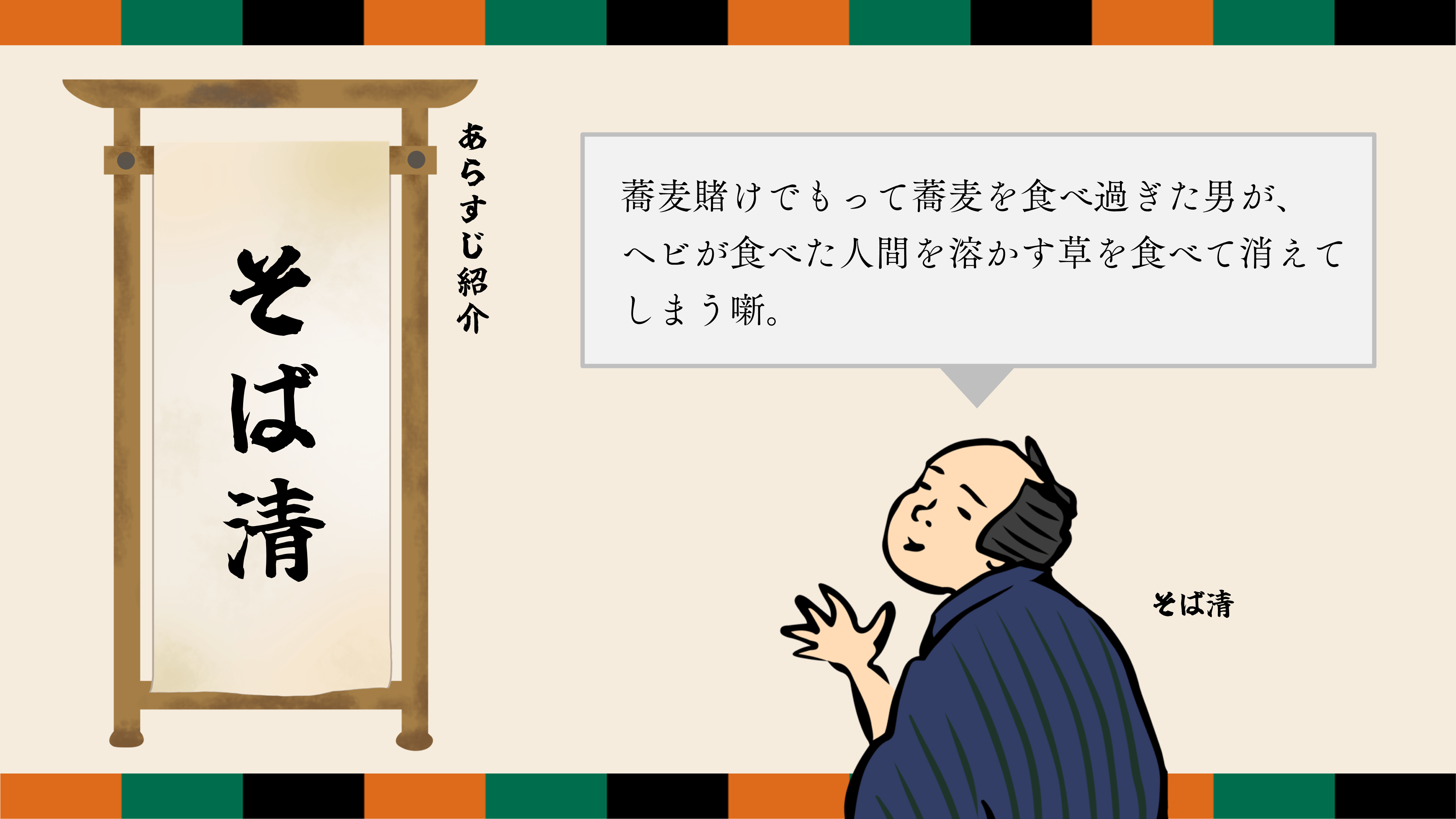

蕎麦賭けでもって蕎麦を食べ過ぎた男が、ヘビが食べた人間を溶かす草を食べて消えてしまう噺。

主な登場人物

蕎麦賭けで有名な「そば清」です!

そば清に蕎麦賭けを持ちかけた男です!

そば清の詳細なあらすじ

江戸のそば屋で、見慣れぬ男が大量の盛りそばを食べる姿を見た客たちは、彼が20枚食べられるかどうか賭けを持ちかける。

男は簡単に20枚を完食し、賭け金を手に入れる。翌日、客たちは再び30枚に挑戦させるが、男はまたもや成功し、さらに多くの賭け金を手に入れる。

常連客が男は「そば清」という大食いで有名な人物だと教える。悔しさのあまり、客たちは50枚の挑戦を持ちかけるが、清兵衛は自信が揺らぎ、信州へ出かけてしまう。

信州で清兵衛は山道で迷い、休んでいるとウワバミ(大蛇)が猟師を丸呑みにし、腹が苦しくなったウワバミが草をなめると元に戻るのを目撃する。

清兵衛はその草を持ち帰り、そば屋で60枚の挑戦を宣言。順調に食べ進めるが、50枚で息苦しくなり、休憩して草をなめ始める。

しかし、障子を開けると清兵衛は消え、代わりにそばが座っていた。草は消化薬ではなく、人間を溶かす草だったのである。

そば清を聞くなら

そば清を聞くなら「金原亭馬生」

そば清の大名人と言えば、古今亭志ん生(父)・金原亭馬生(長男)・古今亭志ん朝(次男)の落語スター一家。真骨頂の志ん生、華の志ん朝に比べれば古典の基礎を土台とした地味な落語だが落語好きにはコアなファンがいる確かな名人。

\Amazon Audileで聞けます/

『そば清』と「人を溶かす草」の伝説

落語『そば清』のクライマックスには、驚くべき展開が待っている。大食い自慢の清兵衛が、謎の草を頼りにそばを食べ続けた結果、なんと自らが溶けて消えてしまうという話だ。この「人を溶かす草」という発想は、江戸時代のどのような伝説や信仰と結びついているのか?

1. 「人を溶かす草」伝説の背景

日本の民間伝承には、不思議な草木にまつわる話が多く存在する。その中でも、食べると姿を消してしまう、または体を変化させる草の話は少なくない。

例えば、『本草綱目』には、さまざまな薬草の効能が記されており、江戸時代には「食べると姿を消す」「体が軽くなる」などの効果があるとされる植物も存在した。また、中国の伝説には「不老不死の仙草」や「魂を吸い取る植物」の話もあり、日本にもそれが伝わっていた可能性がある。

落語『そば清』の「人を溶かす草」も、こうした伝承の影響を受けているのかもしれない。

2. 江戸時代の薬草信仰

江戸時代の人々は、日常的に薬草を利用していた。漢方医学が発達し、薬草の知識は庶民の間でも広まっていた。

- 胃腸に良いとされる草:センブリ、ゲンノショウコ、ドクダミなど

- 長寿の薬草:霊芝、クコ、朝鮮人参など

- 怪しげな効果を信じられていた草:天狗のうちわ草(姿を消すと言われる)、変化草(姿を変えると言われる)

そば清が手に入れた草も、こうした「不思議な力を持つ草」としての位置づけだったのかもしれない。

3. 『そば清』と江戸の怪談文化

『そば清』のラストは、怪談としても成立するほどのインパクトがある。江戸時代の落語は、「怖い話」と「笑い話」の境界が曖昧なものも多く、特に『怪談噺』と『滑稽噺』が混ざり合うことがあった。

- ウワバミ伝説との共通点:

- 人間を丸呑みにする大蛇が登場する

- ウワバミの腹を楽にする草が出てくる

- その草を人間が使うことで大変なことが起こる

まるで怪談のように、そば清は自らの欲深さゆえに姿を消してしまう。こうした要素は、江戸時代の「奇妙な話」や「化け物噺」と共通しており、庶民にとっての娯楽として機能していたのだろう。

コメント