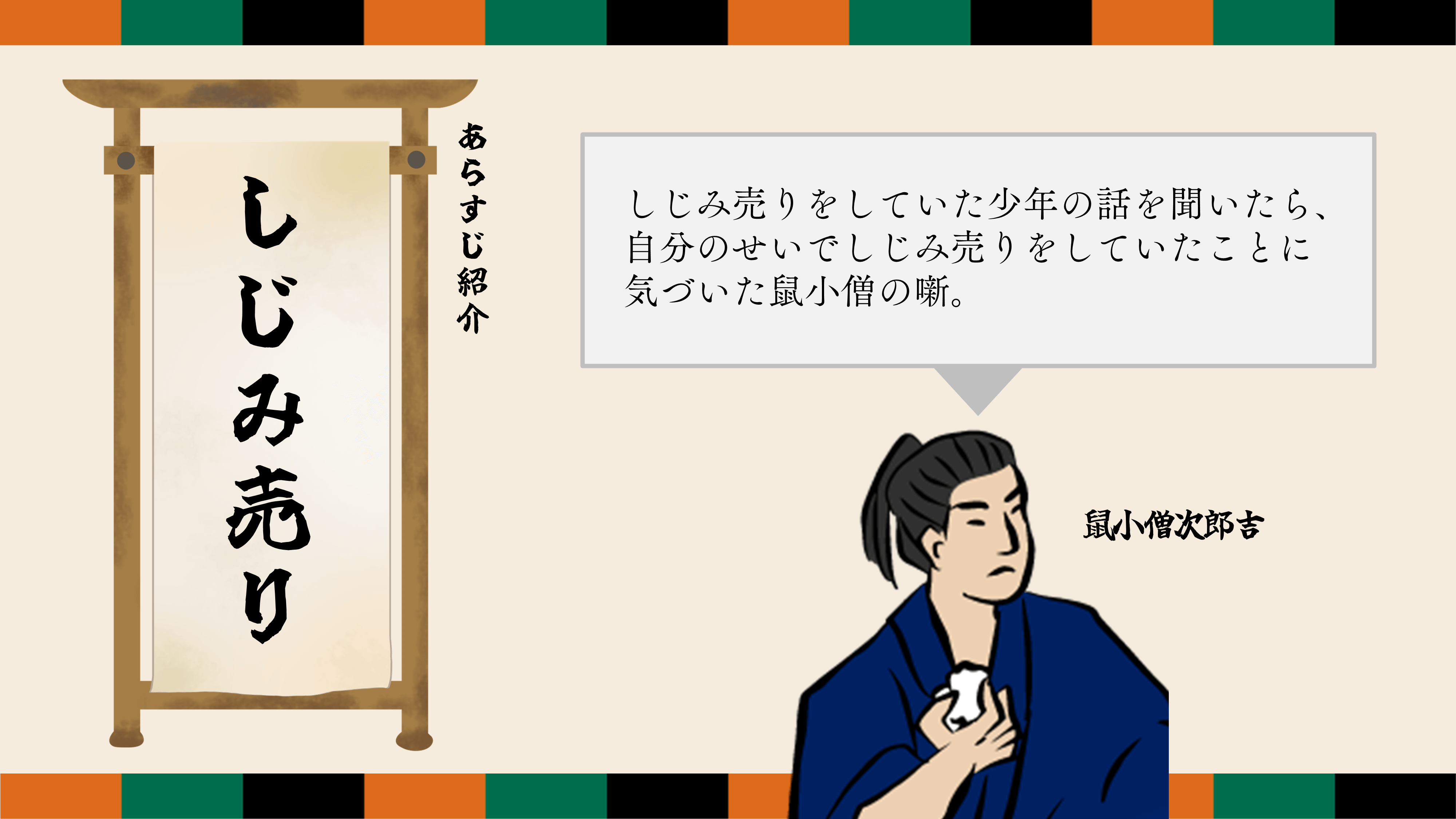

一言で「しじみ売り」を解説すると…

しじみ売りをしていた少年の話を聞いたら、自分のせいでしじみ売りをしていたことに気づいた鼠小僧の噺。

主な登場人物

しじみを売っている子どもです!

しじみ売りのしじみを買った男、鼠小僧次郎吉です・・・

鼠小僧次郎吉の子分やってます!

しじみ売りの詳細なあらすじ

茅場町の魚屋和泉屋次郎吉親分は、裏の顔では義賊・鼠小僧次郎吉である。ある年の暮れ、大雪の日に次郎吉は博打で三百両負けた後、新橋の汐留で雪見酒を楽しんでいた。

その時、十歳くらいの男の子が「しじみ」を売りに来たが、誰も買わず、すべて売れ残っていた。次郎吉はすべて買い取り、川に放してやる。

男の子の話を聞くと、彼は病気の姉と母親の三人暮らしで、姉は元は売れっ子芸者だったが、今は貧困に苦しんでいるという。そのために自分がしじみを売って稼ぐしかないとのこと。

なぜ貧困に陥ったのかを聞くと、姉と付き合っている男、庄之助が金を盗んだ容疑で捕まり、姉はそれが原因で病気に倒れてしまったという。

なんでも箱根の湯治場で庄之助がイカサマ賭け碁で全財産を失い、小春(姉)が賭け金の代わりに取られそうになるところ、隣の部屋から親分風の若い男が現れ助けてもらったという。

同じ江戸の人間だと知ると、彼は庄之助に代わって百両を支払い、さらにチョボイチでイカサマ師たちからその金を取り返す。彼はそのうちの五十両を庄之助と小春の旅費として渡した。

しかし、その五十両の金の裏には刻印がついており、盗み出された金だったことが判明する。そして、その親分風の若い男こそ、義賊・鼠小僧次郎吉であった。

次郎吉は自らの過ちを痛感し、庄之助を助け出すべく自首をしに行こうとする。

次郎吉「坊主、近々いいことがあるぞ・・・お前さんがしじみを売らなくてもいいくらいの・・・」

しじみ売り「分かった!でもおじさんに、ちょっと悪いな・・・」

次郎吉「俺がこれから何をするのか知っているのか?」

しじみ売り「知ってるよ!あたいの代わりにしじみを売ってくれるんだ・・・」

しじみ売りを聞くなら

しじみ売りを聞くなら「立川志の輔」

立川志の輔の「しじみ売り」は、しじみを巡る庶民の暮らしと哀愁を描いた温かみのある一席です。志の輔の繊細な語りが、登場人物たちの人間模様を丁寧に紡ぎ、心に沁みる物語を作り上げます。笑いと感動が交錯する、聴き応えのある作品です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

1. しじみ売りの子供の立場と江戸の貧困事情

- 江戸時代の「子供の労働」

- 江戸では貧しい家庭の子供が働くことは珍しくなかった。

- 特に、しじみ売りのような行商は、家計を支えるための重要な手段だった。

- 子供は町の市場や橋のたもとでしじみを売り歩き、江戸庶民の食卓を支えた。

- 「しじみ売り」の商売が成り立つ背景

- しじみは庶民にとって「手軽に買える食品」だった。

- しかし、子供が1日で売り切るのは簡単ではなく、特に冬場は厳しい商売。

- しじみ売りの少年が「雪の日に誰も買ってくれなかった」というのは、商売の厳しさを象徴している。

→ このように、しじみ売りの子供は単なる脇役ではなく、江戸庶民の貧困問題を映し出す存在だったと考えられる。

2. ねずみ小僧次郎吉とは?

『しじみ売り』には、江戸時代の有名な義賊「ねずみ小僧次郎吉」が登場する。

彼の人物像を掘り下げると、この噺の面白さがさらに際立つ。

(1) ねずみ小僧次郎吉の実像

- 実在した江戸時代の盗賊(1797年-1831年)。

- 本名は「中村次郎吉」。

- 貧しい庶民には手を出さず、大名屋敷を狙い、盗んだ金を貧民に分け与えたとされる。

- そのため、庶民の間では「義賊」として語り継がれた。

(2) 実際の犯罪手口

- 夜間に大名屋敷の塀をよじ登り、現金や貴重品を盗む手口を使った。

- 被害にあった屋敷は100軒以上、総額3,000両(約3~4億)とも言われる。

- しかし、実際に庶民に金を分け与えた証拠はない(伝説の可能性が高い)。

(3) ねずみ小僧が捕まった経緯

- 1831年、ついに捕まり、「市中引き回しのうえ獄門(斬首)」 という刑に処された。

- 「なぜ捕まったのか?」

- 単独犯で動いていたため、組織的な支援がなく、長期的に逃げ続けることができなかった。

- 大名屋敷を狙いすぎたため、幕府が本気で捜査を始めた。

(4) ねずみ小僧の墓と信仰

参照:諸宗山 回向院HPより

- ねずみ小僧の墓は、東京都台東区の回向院 にある。

- 「墓石のカケラを削ると、賭け事に勝つ」 という都市伝説が生まれ、現在でも多くの人が訪れる。

→ 『しじみ売り』でねずみ小僧が登場することで、江戸時代の「庶民が憧れる義賊像」が反映されている。

しじみ売りを聞くなら「立川志の輔」

立川志の輔の「しじみ売り」は、しじみを巡る庶民の暮らしと哀愁を描いた温かみのある一席です。志の輔の繊細な語りが、登場人物たちの人間模様を丁寧に紡ぎ、心に沁みる物語を作り上げます。笑いと感動が交錯する、聴き応えのある作品です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

コメント