一言で「ガマの油」を解説すると…

ガマの油売りが実演に失敗し、酔いのせいで見世物が混乱する噺。

主な登場人物

ガマの油を売っている商人でさぁ!

油売りの見物人だ

詳細なあらすじ

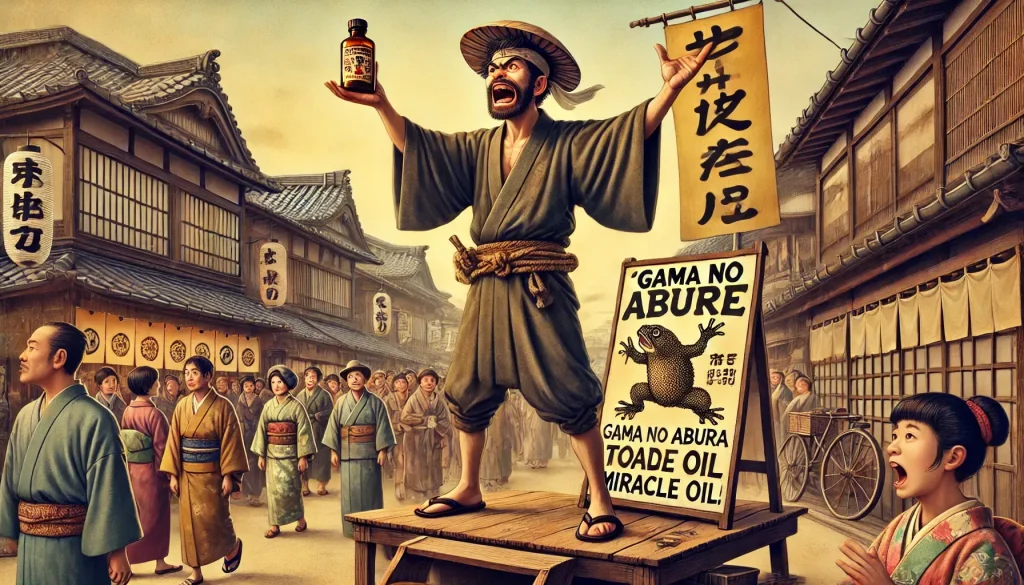

昔の縁日では、出店や見世物がにぎわいを見せ、中でも「がまの油売り」が特に人気だった。黒紋付きの着物に袴姿、脇差を差した油売りが、がま蛙(がまがえる)を台に乗せ、がまの油を売り始める。

「さあさ、お立会い!手前が持ち出したるは、筑波山で獲れた特別な『四六のがま』の油。このがまは、前足の指が4本、後ろ足の指が6本という珍しいもの。その油は切り傷や痔に効き、血をピタリと止めるのだ!」と口上を述べる。

さらに実演では、切れ味の鋭い刀で白紙を切り、その後自らの腕を切りつけ、「がまの油」を塗ると血が止まるという実演を行う。この見事なパフォーマンスに、見物人たちもつられてがまの油を次々と買い始め、売れ行きは大盛況。

ところが、その日の夕方、売上に満足して居酒屋で一杯やったがまの油売りは、酔った勢いで再び店を開こうとする。しかし酔いが回って、口上が乱れ、「前足の指が2本、後足が8本」と言い間違え、見物人から「それじゃタコじゃねえか!」と突っ込まれる。さらに「筑波山のがま」を「高尾山のがま」と言ってしまい、話はますます混乱。

実演でも腕を切りつけたが、血が止まらず焦った油売りは、「がまの油を塗ればすぐに止まるはず」と言いながら何度も油を塗るが、やはり血は止まらない。

見物人「どうしたんでぇ!」

がまの油売り「お立会いの中に、血止めはないか」

ガマの油を聞くなら「桂枝雀」

『ガマの油』を聴くなら桂枝雀がおすすめ。滑稽さとテンポ感に枝雀らしい爆発力が加わり、口上の面白さが何倍にも広がります。一席まるごと“笑いのエネルギー”を浴びるような、極上の体験ができます。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

1. なぜ「ガマの油」なのか? – 蛙信仰と霊薬の歴史

🔹 蛙(ガマガエル)信仰と霊的な力

日本では古くからカエルが縁起の良い動物とされてきた。特に、「無事に帰る(カエル)」という語呂合わせから、旅行者や商人の間で安全祈願の象徴とされていた。

- 修験道との関係

- 修験者たちが山中で修行する際、ガマガエルを神聖な生き物として崇めた。

- 特に伊賀流忍者の修行では、ガマガエルを使った術が伝えられ、「ガマの油」は霊薬と信じられた。

- 戦国武将とガマの油

- 戦国時代には、ガマの油は武将たちの護符としても扱われた。

- 傷口に塗ると血が止まるという伝説が広まり、刀傷を負った兵士が愛用したとも言われる。

🔹 中国医学と陰陽思想の影響

- 中国では、カエルの皮や分泌物が滋養強壮や毒消しの薬として使われていた。

- 陰陽思想では、カエルは「水」の気を持つ動物であり、「火傷や炎症を鎮める効果がある」と信じられていた。

これらの信仰や医学的な影響が合わさり、江戸時代には「ガマの油はどんな傷でも治す万能薬」として流布されたのである。

2. ガマの油は本当に存在したのか? – 伝説と実際の軟膏

🔹 伝説の「ガマの油」

「ガマの油」は、カエルの体内から特別な油を抽出したとされる。しかし、実際にカエルの体内から取れる油の量はごくわずかで、大量生産はほぼ不可能であった。

そのため、江戸時代の行商人は、「ガマの油は秘伝の製法で作られる」と強調し、客の興味を引いた。

🔹 実際の「ガマの油」の正体

- 江戸時代に売られていたガマの油の実態は、ツバキ油やゴマ油に樟脳(しょうのう)や木蝋(もくろう)を混ぜたものだった。

- 止血効果はあったが、魔法の薬ではない。

- 一部では、カエルの皮を乾燥させて粉末にし、軟膏に混ぜていたという説もある。

このように、「ガマの油」は実在したが、伝説のような万能薬ではなかったのである。

樟脳:クスノキの木片を水蒸気蒸留法によりつくられる天然の芳香・防虫剤

木蝋:ハゼノキの果皮から圧搾によって得る油脂。

3. ガマの油売り – 薬の実態とインチキ商法の対比

🔹 口上(セールストーク)と実態のギャップ

ガマの油売りは、巧みな話術(口上)を使い、実際よりもはるかに優れた薬であるかのように見せた。

- 口上の特徴

- 「この油を傷口に塗ると、血がピタリと止まる!」

- 「驚くべきことに、刀で斬られた傷も翌日にはふさがる!」

- 「武士や商人も手放せない、まさに神の妙薬!」

- 実際の効果

- 油が皮膚をコーティングすることで、一時的に止血効果が得られる。

- 樟脳の消毒効果はあったが、傷の治癒を早める効果はほぼなかった。

- 庶民は「治る」と信じて使ったが、プラシーボ効果(思い込みによる効果)が大きかった。

ガマの油を聞くなら「桂枝雀」

『ガマの油』を聴くなら桂枝雀がおすすめ。滑稽さとテンポ感に枝雀らしい爆発力が加わり、口上の面白さが何倍にも広がります。一席まるごと“笑いのエネルギー”を浴びるような、極上の体験ができます。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

コメント