一言で「搗屋無間」を解説すると…

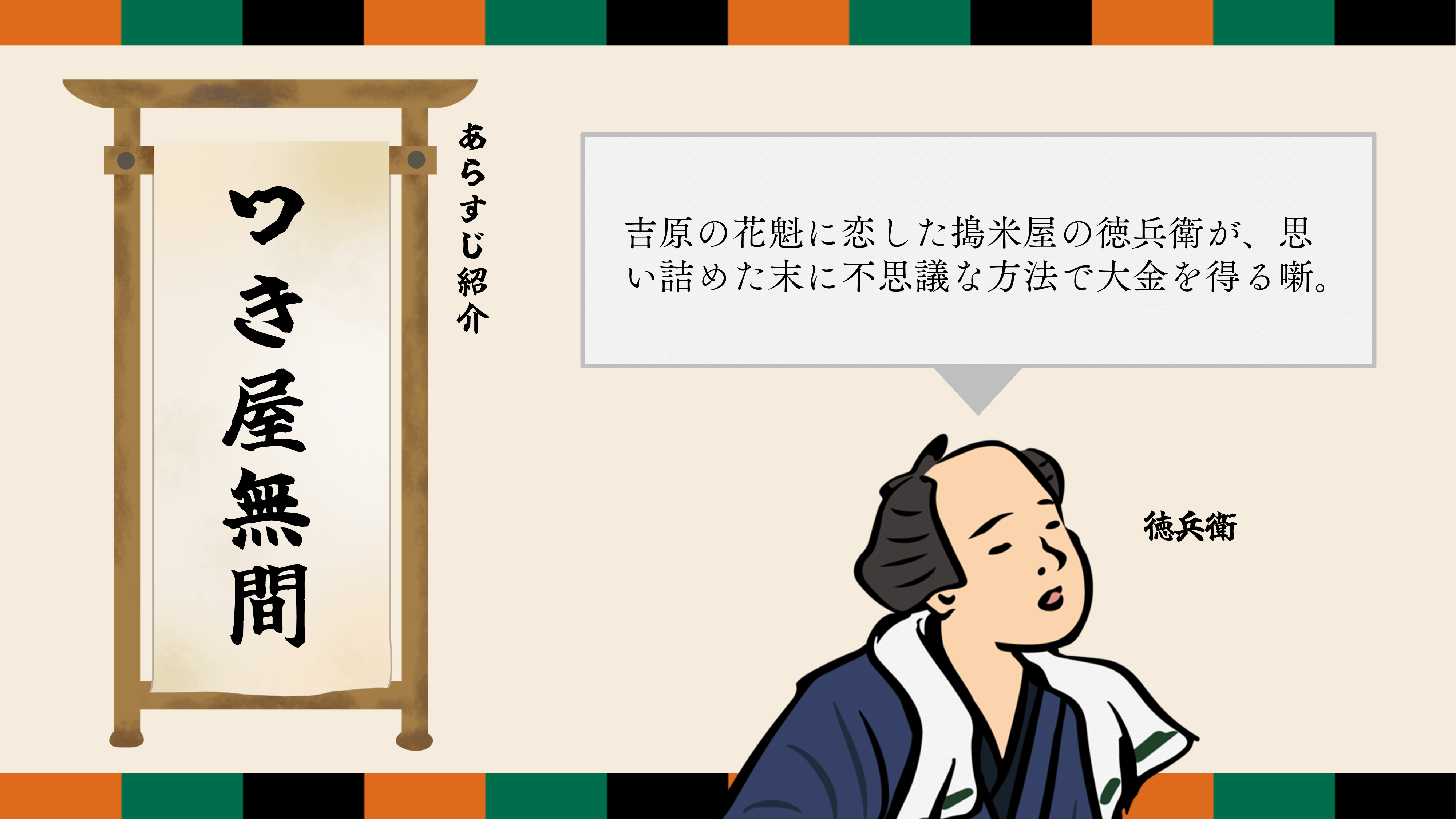

吉原の花魁に恋した搗米屋の徳兵衛が、思い詰めた末に不思議な方法で大金を得る噺。

主な登場人物

花魁に恋をしてしまった搗米屋、徳兵衛です・・・

徳兵衛を花魁に紹介した幇間、聚楽です・・・

徳兵衛の情にほだされた花魁、丸山です・・・

詳細なあらすじ

日本橋人形町の搗米屋・越前屋に13年奉公している徳兵衛は、真面目で堅実な性格から預け金が14〜5両貯まっていた。そんな徳兵衛が恋煩いにかかり、葭町の幇間・聚楽が見舞いに来る。

徳兵衛は、両国の絵双紙屋で見た吉原の人気花魁、松葉屋の丸山に恋をしてしまい、その絵姿に心奪われていた。聚楽は、10両を用意すれば一晩だけ花魁に会わせると提案し、親方からお金を借りて二人で吉原へ向かう。

吉原では、聚楽が「上総のお大尽」として徳兵衛を紹介し、無事に丸山花魁と一夜を過ごすことができる。徳兵衛は感激し、涙ながらに13年の奉公生活を打ち明ける。情にほだされた花魁は、「いつでも会える」と優しく言うが、その後、噂が広がり花魁の客足が途絶え、二人は会えなくなってしまう。

失意の徳兵衛は再び伏せるが、ある晩、「地獄に落ちても金が欲しい」と思い詰め、店先にある臼を杵で一心不乱に搗き始める。

すると、不思議なことに、搗くたびに小判が出てきた。合計で270両を得たが、「300両には30両足りない」と気づく。これは「搗き減り」、つまり米を搗いたときに約1割ほど減る現象だと悟る。

1.「搗屋無間」のタイトルの意味

(1)「搗屋(つきや)」とは?

「搗屋」とは、米を搗いて精米する仕事をする場所のことを指す。「搗(つ)く」という言葉には、杵と臼を使って繰り返し打ち続けるというニュアンスがあり、体力を使う重労働だった。

江戸時代には、人力で米を搗く仕事があり、それを請け負う商売が「搗屋」だった。精米が機械化される前は、人が交代しながら杵を使って米を精米し続ける必要があり、長時間にわたる過酷な労働だったと考えられる。

(2)「無間(むげん)」とは?

「無間(むげん)」は、仏教用語で「無間地獄(むげんじごく)」を指す。無間地獄とは、罪人が休みなく責め苦を受け続ける地獄のことを指し、「無間」は「間断(かんだん)なく続くこと」「休む暇がないこと」を意味する。

この言葉は、江戸時代の庶民にも広く知られており、「果てしなく続く苦しみ」を象徴するものとして使われていた。

2.物語のオチとのつながり -「搗き減り」と「無間地獄」

物語の終盤、主人公は、ようやくこの無限に続く労働から解放されるかと思いきや、「搗き減り」によって結局、逃げられないという形でオチがつく。

(1)「搗き減り」とは?

「搗き減り」とは、米を搗く過程で重量が減る現象を指す。精米することで、米の表面に付いているぬかが削ぎ落とされるため、もとの玄米の重量よりも白米の重量が減るのだ。

(2)なぜ「搗き減り」でオチがつくのか?

搗屋で働かされる主人公は、無限に続く労働をさせられているが、最後になって「搗いた分の米の量が減ってしまった」と気づく。つまり、どれだけ働いても、労働の成果は減ってしまい、報酬も期待できないという皮肉が込められている。

これによって、まさに「無間地獄」のように労働が終わったと思ったら、また同じ苦しみが続くことを象徴的に示している。

(3)オチの巧妙さ

- 無間地獄からの解放を期待させておいて、また突き落とす

「搗き減りで仕事が終わる」と思ったが、結局報酬が減らされて続けざるを得ないという展開。 - 落語の笑いの本質である「騙された感覚」

聞き手も「ようやく終わった」と思った瞬間、もう一段のオチがつくことで笑いが生まれる。

このように、『搗屋無間』のオチは、タイトルが示唆する「無限地獄」というテーマを見事に回収しているのだ。

コメント