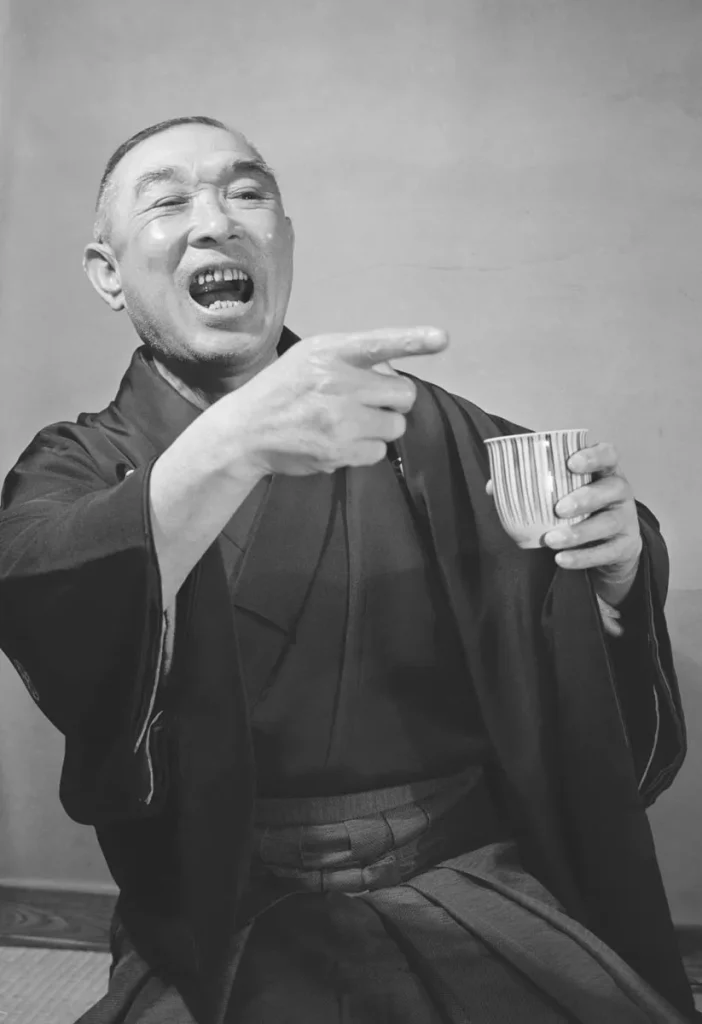

“黒門町の文楽”――

この名を聞いて胸を熱くする落語ファンは、少なくないでしょう。

八代目 桂文楽(かつら ぶんらく)は、戦後の落語界を代表する名人であり、昭和の落語史にその名を刻んだ伝説的存在。五代目 古今亭志ん生と並び称される“東西の双璧”として、一時代を築きました。

志ん生が“自由奔放な天才”なら、文楽は“完璧を極めた職人”――

演目の数こそ少ないものの、そのひとつひとつは緻密に練り込まれ、まさに「芸術」と呼ぶにふさわしい高座でした。

この記事では、八代目 桂文楽の魅力、芸風の特徴、代表演目、音源の楽しみ方までを詳しくご紹介します。

桂文楽とは?

| 本名 | 並河 益義(なみかわ ますよし) |

| 生年月日 | 1892年11月3日 |

| 没年月日 | 1971年12月12日(享年79歳) |

| 出身地 | 青森県五所川原町(出生地)、東京育ち |

| 所属 | 落語協会(元会長・最高顧問) |

| 特筆事項 | TBS専属。ラジオでの活躍も多数。 |

画像引用:Newsポストセブンより

「黒門町の師匠」――

これは、桂文楽の代名詞。台東区黒門町に住んでいたことからそう呼ばれ、その名は落語界で一種のブランドのように響いています。

明治生まれの文楽は、激動の時代を生き抜き、昭和・戦後の落語界を支えた大黒柱。演目数は決して多くなかったものの、ひとつひとつを徹底的に磨き上げ、まるで工芸品のような落語を作り上げました。

その芸は、声色や派手な動きに頼らず、情景を「描く」落語。言葉の間、登場人物の配置、しぐさ一つ、全てが計算され尽くした高座には、緊張感と美しさが同居していました。

特に「明烏」や「富久」などの“若旦那噺”、「心眼」や「按摩の炬燵」といった“盲人噺”には定評があり、どの演目も演者としての「誠実さ」がにじみ出ています。

ちなみに、演目中に甘納豆を食べるシーンがある「明烏」では、あまりの描写の巧みさに寄席で甘納豆が売り切れた――なんて逸話も残っています。

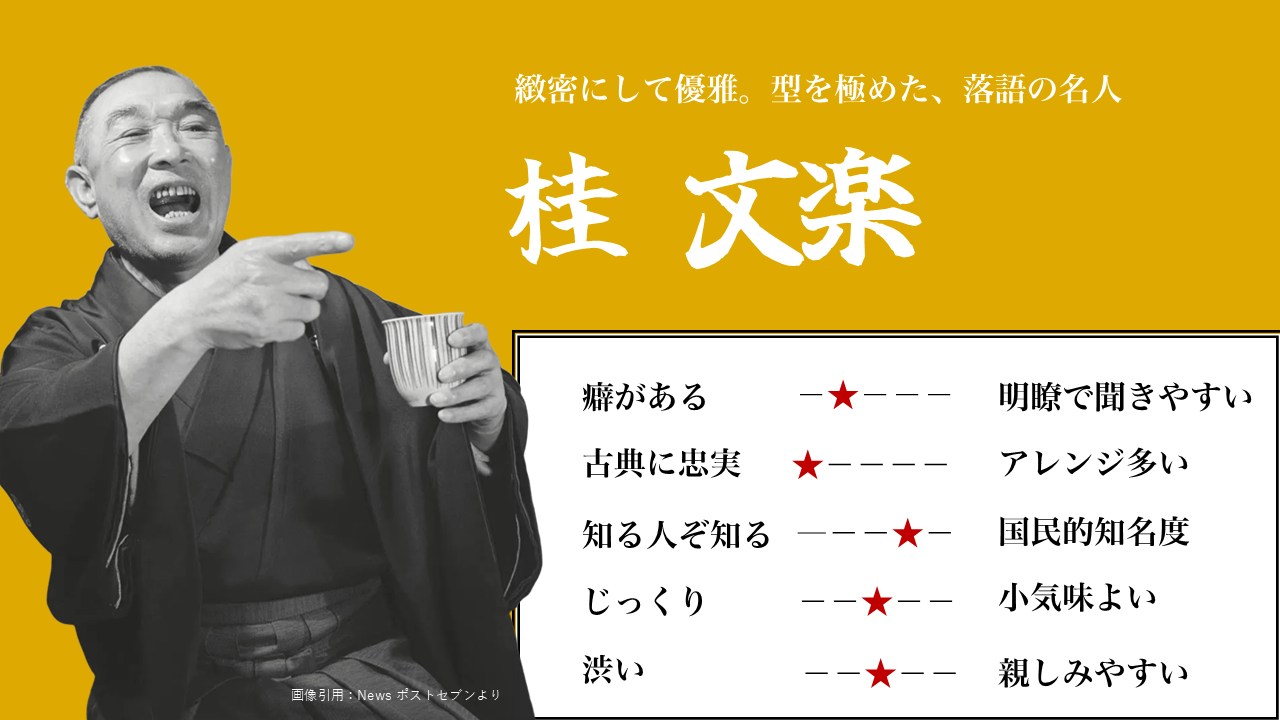

桂文楽と落語スタイル|話し方・演出の特徴

| 聞きやすさ | 癖がある ー〇ーーー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 〇ーーーー 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーー〇ー 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ーー〇ーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い ーー〇ーー 親しみやすい |

桂文楽の語り口は、静かで端正。派手さを避けた“完成された落語”は、一見すると地味に映るかもしれません。

しかし、その静謐さのなかに、計算された構成と、揺るぎない美意識が宿っているのです。

古今亭志ん朝は、自身の父である古今亭志ん生と比較して、「文楽師匠は綺麗な線で描いている絵に墨を落としてしまうと、もうその絵が嫌になる。対して、うちの親父はその墨をのばして何か書きそう」と話していました。

それほどまでに自分の芸に厳しく、完璧主義な人物だったと言えます。

緻密さが描く、“美しさの極地”

- 一字一句に魂を込めた、構築美の落語

- 日常の情景を、研ぎ澄まされた語りで浮かび上がらせる

- 遊びを排した“完成された芸”が、聴く者の心を静かに揺らす

桂文楽の落語は、まさに“職人芸”の極致です。

言葉の一つ一つに意味があり、間の一瞬一瞬が計算されている。

けれど、その完成された語りには冷たさはなく、むしろ柔らかく、静かに情感がにじみ出ています。

決して饒舌ではなく、派手な声色もない。

それでも高座に座った瞬間、観客の空気は変わる。

語りのなかに“情景”があり、人物の佇まい、息づかいまでもが、鮮やかに浮かび上がるのです。

たとえば『明烏』の若旦那が甘納豆を食べるしぐさ。

その所作ひとつで観客に「あ、甘納豆が食べたい」と思わせる。

そんな“目に見えない演技”が、桂文楽の真骨頂です。

桂文楽に対する、評価やコメントをまとめました。

桂文楽師匠(8代)の 「王子の幇間」を聞きました

うなりたくなるような、まさしく名人の至芸です。リアリティと描写力 客席から自然と起こる拍手、素晴らしい。

引用:Xの投稿より

昨夜寝る前に初めて八代目桂文楽の口座をDVDで見たが、凄すぎてひっくり返った。完璧な落語だった、10年前に音だけで聞いた時は分かりづらい昔の落語という印象しかなかったのに。超高度な技術のみをもって練り上げられたといった趣。センスは必要ない、技術あるのみって感じでめっちゃ痺れた。

引用:Xの投稿より

八代目桂文楽師匠の声が本当によくて、噺の世界に引き込まれる。ぽん太さんの言う“音楽的”というのがよくわかる。

久蔵のぐだぐだ加減の人間らしさがよく伝わってきて、改めていいなあ、と。

引用:Xの投稿より

完璧を目指した”音楽的落語”の文楽。

絶句事件 ― 最後の高座で見せた“引き際の美学”

1971年、国立劇場での高座でセリフを思い出せず、「申し訳ありません」「勉強をし直して参ります」と深々と頭を下げて降壇。

その後、一切の高座・稽古を断ち、一度も公の場に姿を現すことなくそのまま引退。

この引き際の見事さは、後年の落語家たち(桂米朝や三遊亭圓楽)も語り草にし、自らの引退の参考としたと言われます。

“ヨイショ”の裏表 ― 本音と建前を使い分けた粋人

旅興行先の寿司屋で「ホヤ」を絶賛し、店主から感謝状を贈られたが、後で「そんなモンうっちゃっちまいな!」と一喝。

その場の空気を壊さぬように“名人芸”のような社交辞令を駆使したが、裏では毒舌と本音でピシャリと切るのが文楽流。

“お座敷の帝王”としての風格と誇り

戦前から、6代目春風亭柳橋と並び、夜ごと複数の料亭を掛け持ちするほどの人気を誇った文楽。

大学卒の初任給が2万円の時代に、一晩の高座が同額という高額ギャラで呼ばれることもしばしば。

多くの芸人が踊りや奇術も披露するなか、文楽は一貫して落語一本で勝負し続けた――その姿勢に、「噺家」としての誇りがにじむ。

桂文楽のおすすめ演目3選

「心眼」|“芸に命を懸ける”落語家・文楽を象徴する一席

「心眼」は、盲目の按摩(あんま)が“心の目”で真実を見抜くという人情噺。

桂文楽が得意とした盲人ものの代表作であり、彼にしか演じられなかった――とも言われる名演です。

登場する按摩・伊勢屋梅吉の人物像には、ただの哀れさだけでなく、したたかさや知恵もにじみます。

文楽の張り詰めた語り、細やかな仕草、人物に宿る“生き様”を静かに伝える演出は、噺の世界に観客を引き込まずにはいられません。

「泣きの文楽」と称される所以がここにあり――

一言一言の中に“情”が染み渡るような語りは、落語を芸術たらしめた彼の真骨頂です。

「明烏(あけがらす)」|若旦那噺に光る“粋”と“艶”

遊びを知らぬ若旦那を、友人が吉原へ連れ出す――

古典落語の中でも屈指の人気を誇る艶噺(つやばなし)「明烏」。

若旦那の“世間知らず”と、それを取り巻く人々の滑稽さを、文楽は一切のムダを削いだ語り口で描き出します。

特に見どころは、若旦那が吉原で甘納豆を食べる場面。

文楽がこの場面を演じると、寄席の売店で甘納豆が売り切れたという逸話があるほど。

見えないものを見せる――これぞ、語りの芸術です。

笑って終わるだけじゃない、どこか切なさと余韻を残す一席としても秀逸です。

「愛宕山(あたごやま)」|幇間の哀愁と滑稽が交差する、渾身の高座

お調子者の幇間(たいこもち)が、若旦那のわがままに付き合い、愛宕山の頂上を目指す。

やりきれない滑稽さと、人間の哀愁がにじむ噺「愛宕山」。

文楽はこの噺を体力の限界まで演じきることで知られ、

終演後は楽屋でしばらく横になるほどだったとか。

幇間の空元気と、どこかに滲む誇り。

見上げるような山道を歩きながら、観客の心には何とも言えぬ情が残ります。

動と静、笑いと哀しみ――そのすべてが一つの噺に宿る、文楽ならではの名演です。

桂文楽の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | キングレコードはじめ多数の音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | ほぼなし |

| Youtube | 複数のアップロードあり(無断アップロード) |

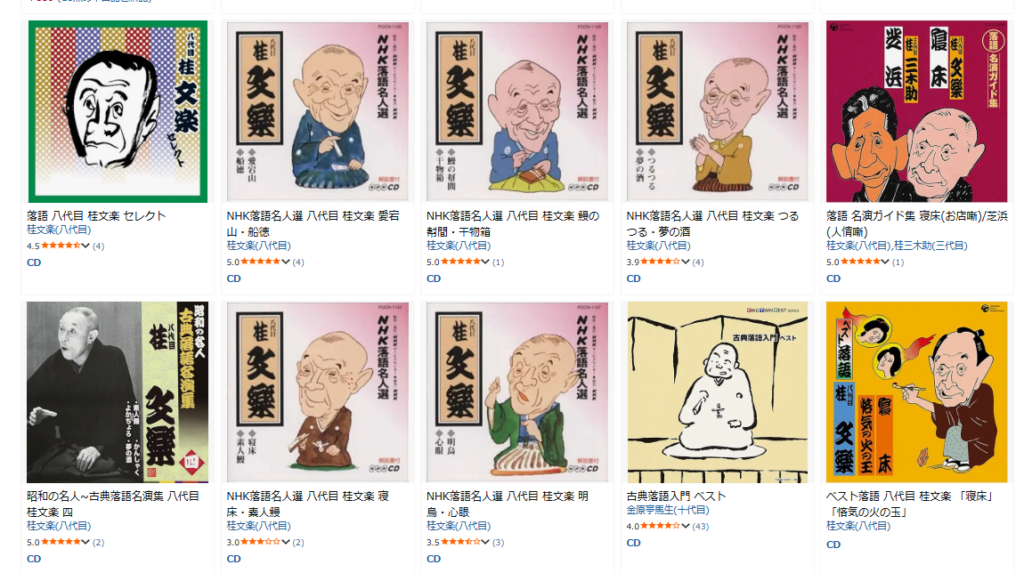

CD|キングレコードを中心に音源・映像がたくさん

画像引用:Amazonより

桂文楽のCDとしては、キングレコードから「昭和の名人シリーズ」、NHKから「NHK落語名人選」シリーズで多数の音源を聞くことが可能です。

少々お値段がお高めにはなりますが、「桂文楽の全てが詰まっている」ともいえる「落語研究会 八代目 桂文楽 全集 8枚組DVD(約10時間)」は、生きた文楽の高座をありありと実感できる商品になっています。

また、TSUTAYA DISCASでも桂文楽の音源を複数確認しており、コスパ良く音源を聞くことができます。

Amazon Audible

Amazon Audibleをはじめ、他の音楽配信サブスクでも「桂文楽」の音源はありませんでした…

もっと手軽に名人の落語を楽しみたい・・・

Youtube

Youtubeで「桂文楽」と検索すると、たくさんの音源を見ることができます。

無断転載なのでオススメはできません。

まとめ|“芸に命を懸けた”桂文楽という名人

桂文楽は、まさに「芸に生き、芸に死す」落語家でした。

噺の数は少なくとも、その一席一席に込めた情熱と緻密さは群を抜き、

“これ以上いじるところがない”というレベルまで磨き上げた話芸には、まさに名人の名がふさわしいものでした。

「完璧主義」と「粋」を両立させることは難しい。

けれど文楽は、それを当たり前のように高座でやってのけた。

演じすぎず、飾らず、それでも観る者の心に深く残る、静かな衝撃。

その芸は、泣き、笑い、うなる――

まさに「人間を描く芸術」そのものでした。

もし落語に“美しさ”があるとするなら、

それは桂文楽の語りに宿っていたのかもしれません。

まずは一席、「心眼」でも「明烏」でも――

今なお語り継がれる名人の世界に、耳を傾けてみてください。

コメント