一言で「幾代餅」を解説すると…

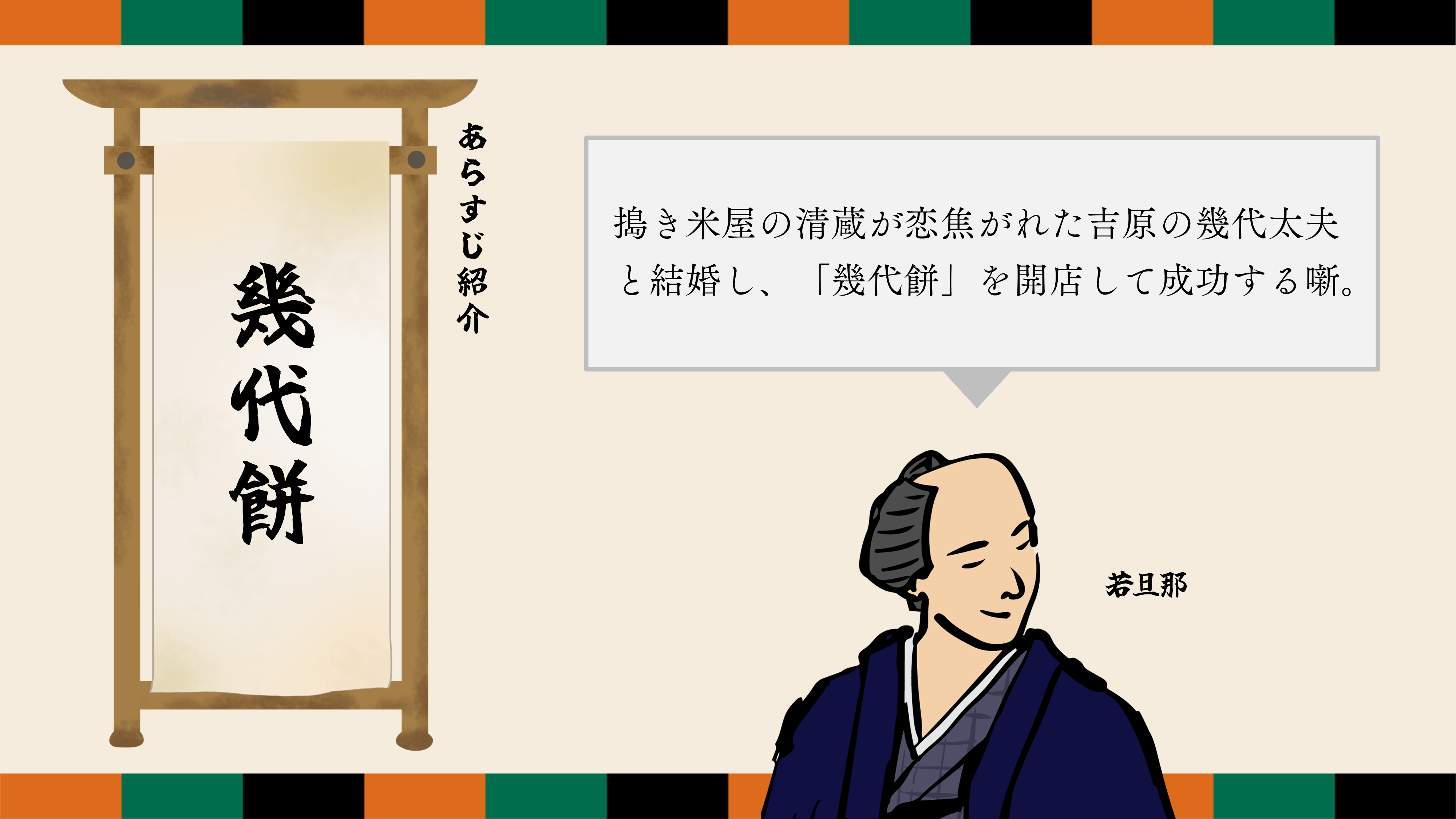

搗き米屋の清蔵が恋焦がれた吉原の幾代太夫と結婚し、「幾代餅」を開店して成功する噺。

主な登場人物

錦絵の幾代太夫に恋煩いしちゃった清蔵です・・・

清蔵の恋を応援した親方です・・・

親方に頼まれて清蔵と吉原に繰り込んだ医者、薮井竹庵です

幾代太夫どす・・・

幾代太夫の詳細なあらすじ

日本橋の搗き米屋で働く清蔵は、吉原の幾代太夫に恋をし、仕事に集中できなくなる。

親方は一年間一生懸命働けば幾代に会わせると約束し、清蔵は元気を取り戻して働き始める。

約束通り、貯まった十三両と二分に親方が二両足して十五両にし、遊び達者な医者の薮井竹庵先生に案内を頼み、清蔵を吉原に送る。

竹庵先生は清蔵を醤油問屋の若旦那として紹介し、幾代との面会を実現させる。初めての対面を終えた清蔵は満足し、来年もまた来ると約束する。

一年は長いのでは?と幾代太夫が聞くと、清蔵は自分の身分は醤油問屋の若旦那ではなく奉公人の身分だと正直に明かす。

清蔵の誠実さに惚れた幾代太夫は「年が明けた三月に清蔵の元に、会いに行く」と約束し、その約束として清蔵に五十両を渡す。

一年後、約束通りに幾代が清蔵のもとに現れ、二人は結婚をする。清蔵は独立し、両国広小路に「幾代餅」を開店し、大評判を得て幸せに暮らす。

幾代餅を聞くなら

幾代餅(紺屋高尾)を聞くなら「三遊亭圓楽」

桂歌丸の前の「笑点」司会であり、若手の頃には立川談志らと共に四天王と謳われ、主に人情噺を得意としています。重厚で響きのある声とリズミカルな語りで、物語の温かさと笑いを巧みに描き出した一席。

\Amazon Audileで聞けます/

幾代餅と江戸時代の経済背景

『幾代餅』は、江戸時代の庶民と遊郭の関係を描いた人情噺である。この噺をより深く理解するために、江戸時代の貨幣価値や吉原の身請け制度について考察する。

1. 15両という金額の重み

本作では、清蔵が1年間働いて貯めた13両2分に、親方が2両を足して15両を用意する。この15両という金額は、現代の価値に換算するのが難しいが、一般的には1両を5万円から20万円程度とする説がある。

例えば、江戸時代の職人の年収は、およそ10~20両とされているため、清蔵が1年で13両2分を貯めたのは、相当な努力の結果である。搗き米屋の奉公人の月収はおよそ1両以下と考えられ、日々の生活費を差し引くと、貯金に回せる額は限られていた。

さらに、一般庶民の生活費と比較すると、15両という金額の大きさが分かる。江戸時代の庶民の1か月の生活費は、夫婦二人で約1両程度とされていたため、15両は約1年3か月分の生活費に相当する。

2. 吉原における身請け制度

吉原の遊女は、客の中でも特に裕福な者に身請けされることが一種の成功とされていた。身請けには莫大な金がかかり、一流の花魁ともなると500~1000両が必要だったと言われる。一方で、格の低い遊女であれば100~200両程度で身請けが可能だった。

幾代太夫は花魁ではなく、比較的身請けしやすい遊女だった可能性が高いが、それでも50両を清蔵に託したというのは大きな決断だったといえる。

3. 幾代太夫が50両を渡すのは現実的か?

50両(現在の価値で250万~1000万円と推定)は、当時の庶民にとっては途方もない金額である。一般的に遊女がこれほどの額を自由に扱うことは難しく、以下の可能性が考えられる。

- 遊女としての地位が高く、かなりの稼ぎがあった

- 吉原の売れっ子遊女であれば、1回の座敷で数両稼ぐこともあった。

- 後ろ盾の客がいた

- 身請けの話が進んでいた別の客がいたが、幾代太夫が清蔵を選ぶために用意した可能性。

- 店側の協力があった

- 店が清蔵を信用し、幾代太夫の将来を考えて支援した可能性もある。

幾代餅(紺屋高尾)を聞くなら「三遊亭圓楽」

桂歌丸の前の「笑点」司会であり、若手の頃には立川談志らと共に四天王と謳われ、主に人情噺を得意としています。重厚で響きのある声とリズミカルな語りで、物語の温かさと笑いを巧みに描き出した一席。

\Amazon Audileで聞けます/

コメント