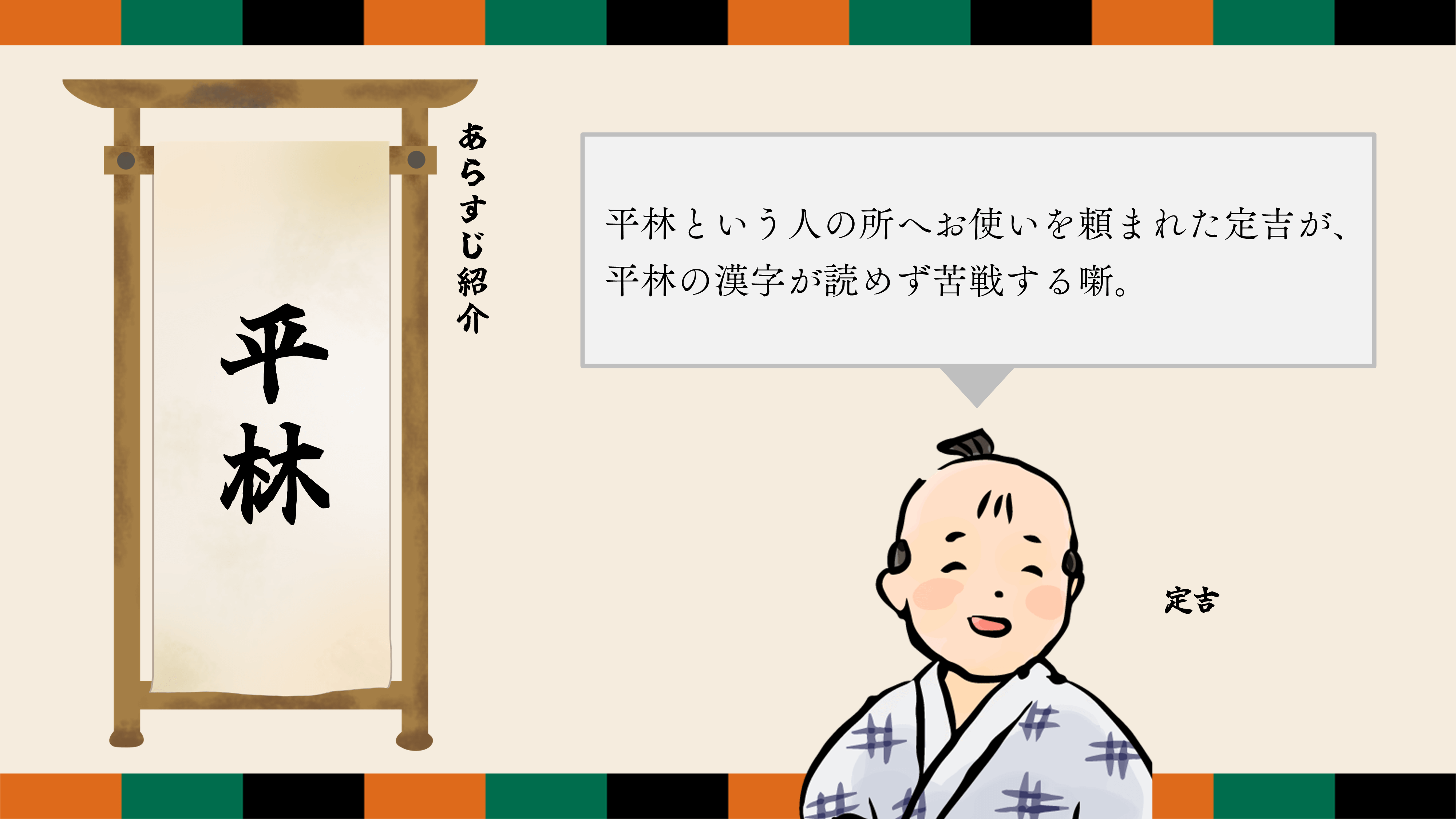

一言で「平林」を解説すると…

平林という人の所へお使いを頼まれた定吉が、平林の漢字が読めず苦戦する噺。

主な登場人物

定吉に使いを頼んだ旦那です!

平林さんの所にお使いを頼まれた定吉です!

平林の詳細なあらすじ

ある商家の旦那が、丁稚の定吉に隣町の平林さんに手紙を届けて、返事を持ち帰るように頼む。定吉は宛名の「平林」を忘れないように「ヒラバヤシ」と唱えながら目的地に向かうが、途中でうっかり忘れてしまう。

困った定吉は、通りがかった大人に宛名を見せて読み方を尋ねる。

だが、その大人もよく知らず「タイラバヤシ」と教える。定吉は疑問に思いつつも「タイラバヤシ」と唱えながら進むが、別の人に尋ねると今度は「ヒラリン」と言われる。その後も、「イチハチジュウノモクモク」や「ヒトツトヤッツデトッキッキ」など、次々に違う読み方を教えられる。

定吉は途方に暮れ、すべての読み方をリズムに乗せて歌いながら歩くことにする。その姿が周囲の注目を集め、ついには知り合いの職人が駆け寄り、事情を尋ねる。泣きながら訳を話す定吉に、職人が手紙を誰に届けるのかを問うと、名前が混ざった定吉が一言。

「ヒラバヤシさんのところです・・・」

サゲには多くの種類があり、例えば以下のものがある。

- 定吉の知り合いが「ヒラバヤシ」だと正しい読み方を教えるが、定吉が間違っていると否定するもの。

- 衆人に「気違いじゃないか?」と言われ、「いえ、名違いです」

- 衆人に「新しい祭囃子か?」と言われ、「いえ、ヒラバヤシです」

- 平林本人が現れ、名乗った上で誰を探しているのかと聞かれて、定吉は「惜しい。似ているけど違う人」

平林を聞くなら

平林を聞くなら「立川談志」

寿限無同様、前座噺である「平林」。サゲが複数種類あり、落語家によってサゲのバリエーションが増えていく。単純な前座噺で終わらせないのが立川談志。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。

定吉の役割:江戸時代の「丁稚奉公」とは?

1. 丁稚とは?

- 江戸時代の商家で働く見習いの子供たちを指します。

- 年齢は8~15歳くらいが多く、住み込みで奉公するのが一般的でした。

- 家の雑用をこなしながら、商売の基本を学び、年季が明けると手代(中堅の従業員)や番頭(店の管理職)へと昇格していきました。

2. 定吉の仕事

- 使い走り(手紙の配達、買い物)

- 掃除や炊事、店の雑務

- お客様の接待(お茶出しや荷物運び)

- お店番(小さな商店では会計の手伝いも)

定吉が任された「手紙の配達」は、商家にとって重要な仕事。商談や支払いの連絡など、手紙の宛先を間違えると、取引関係に影響が出る可能性もありました。そのため、定吉にとってもこれは「責任ある仕事」だったのです。

定吉の視点で見る『平林』

1. なぜ定吉は手紙の宛名を忘れてしまったのか?

- まだ読み書きが不完全で、覚えるのに必死だった。

- 途中で他の読み方を聞いてしまい、どれが正しいのかわからなくなった。

- 江戸時代は識字率が高いとはいえ、庶民の間では読み方が統一されていなかった。

2. なぜ周囲の人々も間違った読みを教えるのか?

- 識字率が低い人もいたため、本当に間違えていた。

- ふざけて適当に教えてしまう大人たち。

- 悪ノリしてどんどん違う読みを追加する子供たち。

定吉は「平林(ヒラバヤシ)」を忘れまいと努力するものの、次々に間違った情報を受け取り、最終的にはすべての読み方をリズムに乗せて歌いながら歩くという笑いの展開になっていきます。

江戸時代の教育事情:「読み書き」は誰が学べたのか?

1. 江戸時代の識字率

- 江戸時代の庶民の識字率は世界的に見ても高かったと言われています。

(イギリスやフランスの識字率は3割だったのに対し、日本は8割を超えていたとも) - しかし、全員が漢字を自由に読めたわけではなく、「実用的な読み書き」が主流でした。

2. 庶民の学びの場:「寺子屋」

- 商人や町人の子供たちは「寺子屋」に通うことが多かった。

- 読み書きや算術(そろばん)、手紙の書き方など、実用的なスキルを学んだ。

- 教え方は「手本をなぞる」方式が多く、全ての漢字を読めるわけではなかった。

3. 武士の学びの場:「藩校」

- 武士階級の子供たちは、「藩校」と呼ばれる武士の学校で、漢学(中国の古典)や武術を学んだ。

- ただし、実際の識字能力は家庭環境によって異なり、武士でも苦手な者もいた。

4. 女性の教育は?

- 女性も寺子屋で学ぶことができたが、習うのは裁縫や礼儀作法が中心。

- 一部の裕福な町人の娘は、読み書きを習い、商家の手伝いができるように育てられた。

コメント