落語ファンなら一度は耳にしたことがある名前、立川談志(たてかわ だんし)。

彼は昭和から平成にかけて活躍し、独自の哲学と鋭い批評精神を持つ異端児として、落語界に革命をもたらしました。

「落語とは人間の業の肯定である」と語り、伝統に縛られず、新しい落語の可能性を模索し続けた談志。

この記事では、談志の魅力、演目の特徴、そして彼の名演を聴くためのおすすめ音源を紹介します。

立川談志とは?

| 本名 | 松岡克由(まつおか かつよし) |

| 生年月日 | 1935年12月2日 |

| 没年月日 | 2011年11月21日(享年75歳) |

| 出身地 | 東京都文京区 |

| 師匠 | 五代目柳家小さん |

画像引用:日本コロンビアより

談志は、1952年に五代目柳家小さんに入門し、落語家としてのキャリアをスタートさせました。

1963年に真打に昇進し、「立川談志」を襲名。 その後、日本テレビの『笑点』初代司会者を務めるなど、テレビでも活躍しました。

1977年、落語協会を脱退し、1983年には独自の「落語立川流」を創設。 家元制度を導入し、落語の新たな道を切り開きました。

談志の落語スタイル|話し方・演出の特徴

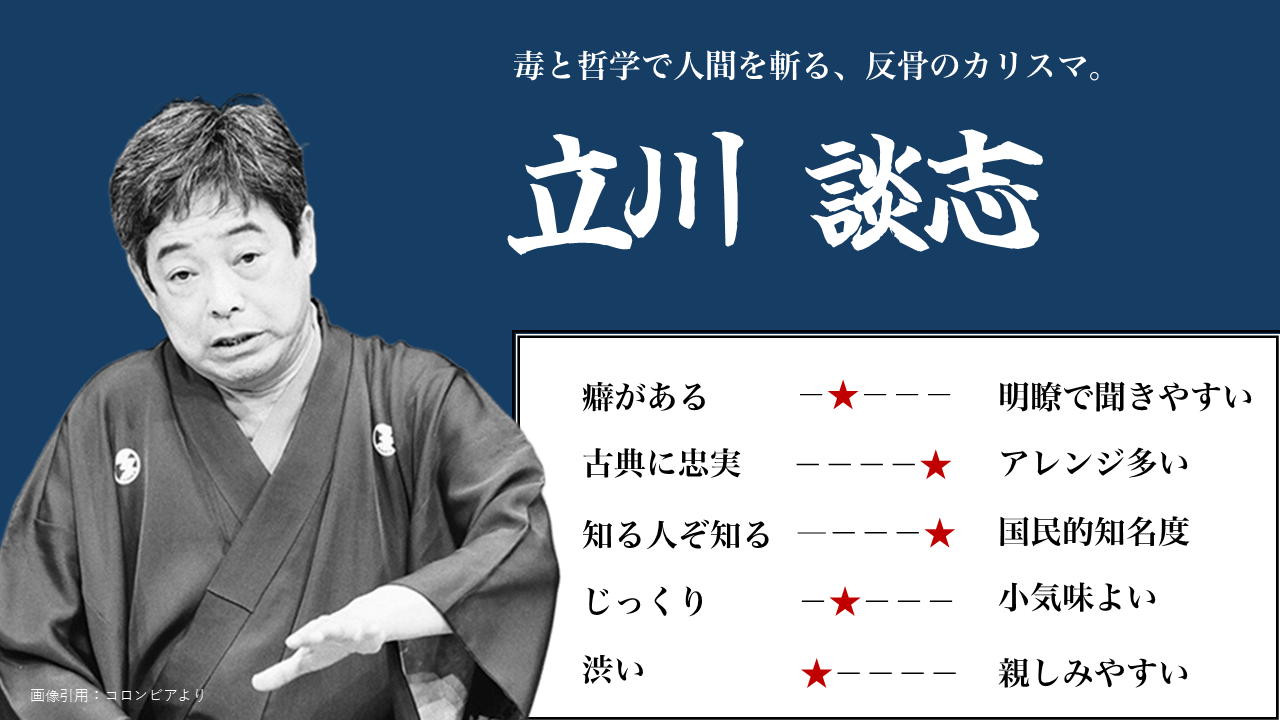

| 聞きやすさ | 癖がある ー〇ーーー 明瞭で聞きやすい |

| アレンジ | 古典に忠実 ーーーー〇 現代的アレンジ |

| 知名度 | 知る人ぞ知る ーーーー〇 国民的知名度 |

| 間(ま)の取り方 | じっくり ー〇ーーー 小気味よい |

| 愛嬌 | 渋い 〇ーーーー 親しみやすい |

鋭い批評精神と唯一無二の語り口

- 鋭い批評精神とリアリズム。落語を通じて人間の本質を抉る語り

- 独特の間と語り口。言葉の一つ一つが鋭く響く、説得力のある話芸

- 古典に囚われない演出。自らの哲学で再構築する落語

談志の落語は、まさに「挑戦」の連続。鋭い批評精神とリアリズムを追求し、人間の本質を浮き彫りにします。独特の間と緩急を操る語り口は、聴く者を引き込み、古典の枠を超えた新しい落語の世界を生み出しました。

立川談志に対する、評価やコメントをまとめました。

長年談志のどこが上手いのかわからないと思っていたが、ラジオで二つ目柳家小ゑん(真打昇進前の談志)の落語を聴いて天才と言われる所以がわかった。流れるような口調で聞きやすく面白い。あのような二つ目から見たら真打は下手に見えただろうし、真打からしたら脅威以外の何ものでもなかっただろう。しかし、ピークが早過ぎたのだと思う。どの時点の点数を付けたらよいかわからない。

毒のある、癖の強いキャラで好き嫌いははっきりと別れると思うが、若い頃の天才的な語りも、晩年の落語を突き詰めるような高座も、家元フリークにはたまらない。二度と現れない噺家。

志ん朝さんの比較されますが、敵わないと思います。

魅力的ではありますが、まくらがブラックすぎて私は面白くないし、本題も志ん朝さんとは。。

参照:みんなのランキングより

若い頃は、小気味の良いテンポが売り、晩年には噺の途中から「談志」が出てくる独自のスタイルで評価の付け所が難しいようです。

立川談志の何が凄いのか?【落語編】

当ブログ管理人ハナシカは20代であり、立川談志の生きた時代を知りません。

そのため、立川談志の何が凄いのか、あまり理解できていないのが正直な所です。

立川談志の何が凄いのか調べつつ、自分なりに考えてみました。

結論として他の落語家が「いかに台本通りに美しく演じるか」を競っている中で、立川談志はまったく別のアプローチをとっているように思います。

マクラでいきなりオチをバラしてしまったり、「この噺、実はあんまり面白くないんだよ」とネタばらしをしてしまったり。そんな“破り方”が、すでに唯一無二な落語家の気がします。

落語を聞きに来たつもりが、いつのまにか「談志そのもの」を聞いていた。そんな感覚にさせられるのも彼の特徴です。

演目の途中に、社会風刺や時事批判、本音トークを平然と差し込む。しかもそれを間髪入れずに畳みかけてくるので、笑っているうちに核心を突かれてハッとさせられます。

※ブラックジョークも多めなので、それが楽しめるかどうかも好きか嫌いかの分かれ道になるかも。

きっと、こういった“途中の毒”や“本音の語り”があるからこそ、談志ファンにとっては他の落語家が物足りなく感じてしまうのかもしれません。逆に、そういう“毒”や“挑発”を好まない人には、談志の落語は少し過激に映るのかもしれません。

好きなものは好き、嫌いなものは嫌いとハッキリ言う。尊敬している相手には素直なリスペクトを示す。その潔さと振れ幅が、日本人的な「曖昧さ」からは一線を画していて、だからこそ“人間・談志”として惹きつけられるのだと思います。

結局、私たちは「落語」を聞いているようで、「立川談志という人間」を聞いている。そう思わせる圧倒的な存在感が、談志の凄さなのではないでしょうか。

「芸の完成(古今亭志ん朝)」か「存在の衝撃(立川談志)」か

もし古今亭志ん朝が「落語の天才」だとすれば、立川談志は「言葉と思想の天才」?なのかもしれません。

志ん朝は、江戸の美学を体現した名人。話し方、所作、間合いすべてが洗練され、完成された芸としての落語を見せてくれます。「落語を楽しみたい」「名作を美しく聴きたい」という人には、志ん朝の落語をおすすめします。

一方で、談志は芸というより“人間そのもの”を見せる噺家です。演目の中に社会批評や自分の哲学をねじ込んでくる。形式ではなく、中身の“真実”を問うスタイル。そこには落語という枠を超えた、ある種の思想表現があります。

つまり、落語を聞きに行くなら志ん朝。「唯一無二の人間を体験したい」「落語を通じて何か深いものを知りたい」と思うなら、談志を聴くべきなのかもしれません。

談志は“誰の代わりにもならない”。まさに「談志」というジャンルとして存在しているのです。

うまい落語を聞きたいと思って談志を聞いたら、良い意味でも悪い意味でも面食らうかもしれません。

立川談志の何が凄いのか?【業界編】

立川談志をただ単に落語家としてだけ見ているだけでは、その凄さは伝わりきらないかもしれません。

落語立川流の創設と“家元制度”の導入

- 落語協会を脱退し、自ら「落語立川流」を立ち上げる。

- 伝統の枠にとらわれない育成・昇進システム(弟子に「前座」「二ツ目」「真打」ではなく、「談志が認めるか否か」で決まる昇進)を導入。

- 実力主義と個性重視の流派として、現在の志らく・談春・志の輔などの人気落語家を輩出。

「テレビ落語家」のはしりとして大衆文化に接近

- 『笑点』の初代司会者を務め、落語のテレビ化・大衆化に貢献。

- 一方で、「形式に染まることへの拒絶」から降板し、芸とメディアの距離感を問い直す姿勢を見せた。

- バラエティ番組やトーク番組でも活躍し、「怖いけど面白いおじさん」として一般層への認知度も抜群。

弟子の育成を通じて“令和まで通用する落語”を残した

- 厳しい指導と破門を繰り返しながらも、結果として多くの個性派落語家を輩出。

- 特に、志の輔・談春・志らくなどは談志の“思想”を受け継ぎつつ、現代的なスタイルで独自のファンを獲得。

- 落語を「古くさい芸能」から「今なおアップデート可能な表現」として未来へ繋げた。

立川談志のおすすめ演目3選

「まんじゅう怖い」|シンプルな噺に、談志ならではの毒と間が光る一席

「まんじゅう怖い」は比較的シンプルな構成で、談志の場合、他の落語家との違いが顕著にでるため、入門編として聞くにはおすすめの演目です。

談志の「まんじゅう怖い」は、ただの軽いオチ噺では終わりません。

「怖いもの」と言いつつ、まんじゅうを次々と平らげていくくだりは、テンポの妙と“間”の取り方が絶品。談志ならではの毒の効いた笑いと、どこか達観した視点が漂います。

物語の展開はシンプルでも、その中にある人間の欲深さや裏表を、さりげなく、しかししっかりと炙り出すのが談志の凄さ。

「らくだ」|狂気とリアリズムが入り混じる、談志ワールドの真骨頂

「らくだ」は、談志の中でも最も強烈な演目の一つ。

酔っ払い、死体、暴力が入り乱れる噺を、談志は笑いだけでなく人間の恐ろしさと哀しさを交えて語ります。

登場人物たちの愚かでどうしようもない姿を、談志は容赦なく描写。特に、無理やり葬式をさせられる屑屋の恐怖と困惑は、観客を引き込まずにはいられません。

「落語ってこんなに緊張感のあるものなのか」と、思わず背筋が伸びるような一席。

ただ面白いだけじゃない、“談志だけが演じられる”落語です。

「芝浜」|2007年12月18日の伝説の高座

談志が亡くなる4年前、2007年12月18日の独演会で演じた「芝浜」が伝説の一席になっています。

参考:〈立川談志、伝説の一席〉弟子の談春・志らくが語る2007年の『芝浜』とその後より

今でこそ大晦日の定番となっている落語「芝浜」も、昔はここまで有名ではなく、五代目圓楽と談志が人情噺として大ネタに創り上げたとのこと。

談志は、「芝浜」の中で解説を入れません。「棒手振りの魚熊という男がおりまして…」という解説を一切取り外し、登場人物の魚熊とその妻の掛け合いだけで「芝浜」を成立させます。

フィクションとして語られる他の落語家の「芝浜」と比べて、妙に登場人物の掛け合いに妙にリアリティがあります。

談志の芝浜は「うまい」のではなく「心を揺さぶる」落語です。

そんな伝説の一席は、立川談志の一周忌追善で作られた映画「映画・立川談志」の中に丸々一席収録されています。

Amazon Primeでもレンタルできるようなので是非見てもらいたい一席です。

立川談志の音源はどうやって聞く?

| 媒体 | 備考 |

| CD | 日本コロンビアをはじめとした音源が存在 |

| サブスク(スマホ) | Amazon Audibleで176種類聞ける |

| Youtube | 複数のアップロードあり(無断アップロード) |

CD|作品は多いが…

画像引用:Amazonより

立川談志のCDは多く扱いがあります。

ただし、後述するAmazon Audibleで176演目収録されているので、談志の音源を聞いてみたいのであればAmazon Audibleからスタートする方がコスパが良いです。

ただし、立川談志の若かりし頃のテンポ感と小気味よい落語を聞きたい場合は、Audibleに取り扱いのない以下のようなCDはオススメです。

TSUTAYA DISCASを利用すれば、多数のCDをレンタルすることも可能です。

画像引用:TSUTAYA DISCASより

サブスク(スマホ)

画像引用:Amazon Audibleより

Amazon Audibleには立川談志の音源が176種類収録されています。これはAudibleに収録されている他の名人落語家と比べてもダントツの収録数です。

| 落語家 | Audibleの収録数 |

| 立川談志 | 176種類 |

| 古今亭志ん生 | 61種類 |

| 柳家小さん | 89種類 |

| 古今亭志ん朝 | 8種類(うち演目2種類のみ) |

| 三遊亭圓楽 | 90種類 |

| 三遊亭圓生 | 64種類 |

| 金原亭馬生 | 45種類 |

とりあえず立川談志の落語をどんどん聞いてみたいという方は、Amazon Audibleで聞いてみることをおすすめします。

はじめてAmazon Audibleに登録する方は、30日間無料で聞けます。

Youtube

違法アップロードではありますが、「立川談志」と検索すると何種類もの音源と映像を見ることができます。

オススメはできませんが、是非聞いてみてください。

まとめ|「立川談志」という唯一無二の落語家

立川談志は、ただ落語を語るだけの噺家ではありませんでした。

彼は「落語とは人間の業の肯定である」と言い切り、笑いの中に毒や哲学を忍ばせながら、人間の本質をえぐるような語りを続けました。

一方で、型破りな言動や毒舌、そして強烈な個性から、「好き嫌いが分かれる噺家」でもあります。

しかし、そのぶん彼の落語は、誰の真似でもない、自分だけの言葉と思想で作られた芸です。

- 「演目を聴く」のではなく「談志を聴く」

- 「笑う」だけでなく「考えさせられる」

- 「完成された芸」ではなく「むき出しの人間」を感じる

そんな唯一無二の体験を与えてくれるのが、立川談志の落語です。

もしあなたが、「落語ってこんなに深いものなのか」と驚いてみたいなら、談志の芝浜やらくだ、まんじゅう怖いをぜひ聴いてみてください。

そこには、誰にも真似できない“談志だけの落語”が、今も息づいています。

コメント