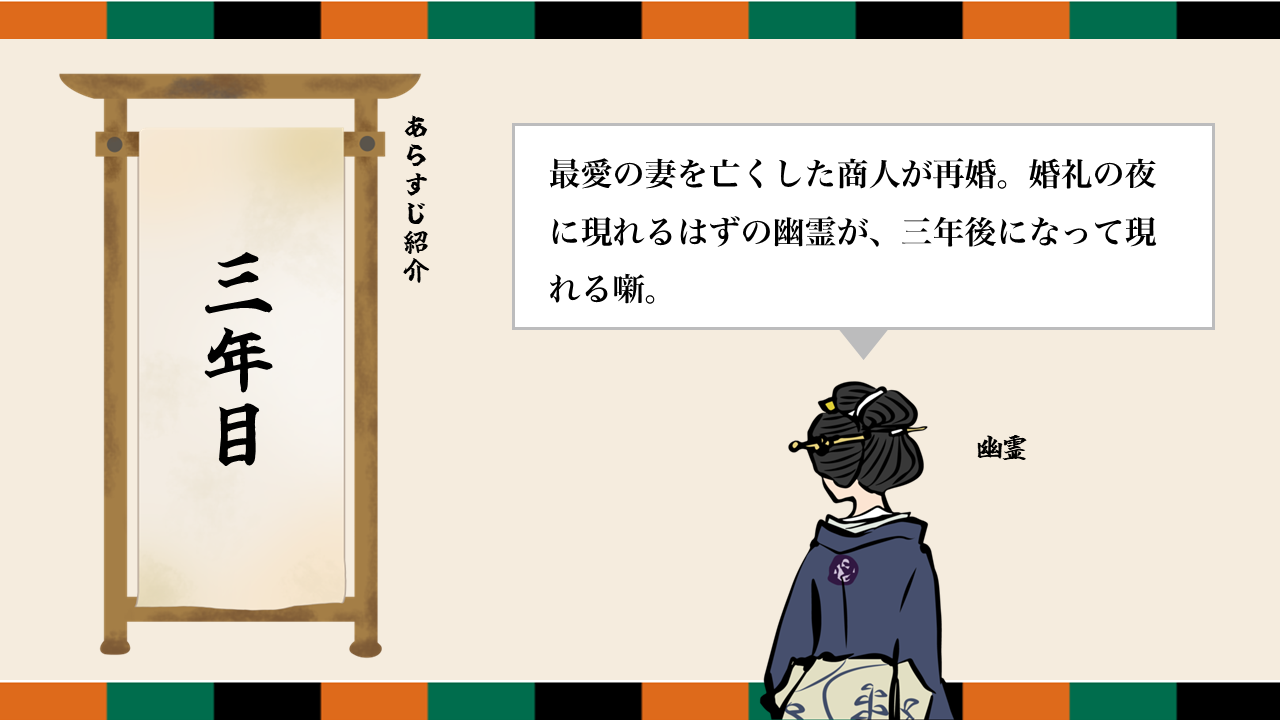

一言で「三年目」を解説すると…

最愛の妻を亡くした商人が再婚。婚礼の夜に現れるはずの幽霊が、三年後になって現れる噺。

主な登場人物

早くに妻を亡くした商家の夫です・・・

早死して幽霊となった妻です・・・

三年目の詳細なあらすじ

仲睦まじい商家の夫婦。ある日、おかみさんが病に倒れ、死を覚悟した彼女は旦那に「再婚しないでほしい」と懇願する。

旦那は「もし再婚するなら、婚礼の夜に幽霊として現れてほしい」と約束する。おかみさんは納得し、「八つの鐘を合図に必ず参ります」と言い残して息を引き取る。

ところが、やがて旦那は再婚。婚礼の夜、幽霊を待つが現れず、日を改めても出てこない。旦那は「結局、生きているうちだけの口惜しさだったのか」と先妻のことを忘れ、後妻との間に子供も生まれ、幸せな家庭を築く。

そして、先妻の三回忌の夜、突然八つの鐘が鳴り響き、幽霊が現れ、「約束が違う!」と恨み言をぶつける。

旦那「婚礼の晩に来ると言ったのに、なぜ今さら?」

幽霊「死んだ時、髪を剃って私をお坊さんにしたでしょ?」

旦那「ああ、親戚中一剃刀ずつ当てて棺に収めた」

幽霊「坊主頭だと愛想つかされると思って、髪が伸びるまで待ってました・・・」

三年目を聞くなら「古今亭志ん生」

落語の名人・古今亭志ん生が演じる『三年目』は、幽霊の恨みよりも「見た目」を気にするユーモラスな噺。志ん生ならではの飄々とした語り口が、しみじみとした哀愁と滑稽さを絶妙に引き立てる。怪談のようでいて、人間の愚かしさがにじみ出る、まさに落語の醍醐味を味わえる一席。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

落語『三年目』と「女性の恥じらい」の笑い

落語『三年目』では、亡くなった先妻が「婚礼の夜に幽霊として現れる」と約束しながらも、三年後になってようやく出てくる。

その理由が「髪が伸びるまで待っていた」という、幽霊とは思えないほど人間臭い恥じらいに基づいているのがこの噺の笑いどころです。

実は、落語において「女性の恥じらい」は、重要なテーマの一つとされています。例えば、古今亭志ん朝は『三年目』のマクラで、女性の恥ずかしさを面白おかしく語る例として、「白木屋火事の逸話」を持ち出しました。

1. 白木屋火事と女性の恥じらい

白木屋火事(昭和7年・1932年)は、東京・日本橋にあった百貨店「白木屋」で起きた大火災のことです。

この火事では、逃げ遅れた女性店員が多く亡くなったのですが、その原因の一つとしてよく語られるのが、「当時の女性は着物を着ていて下着をはいていなかったため、はしごで降りるのを恥ずかしがって躊躇した」という話です。

志ん朝はこれをマクラに使い、「そんなこと気にせずにさっさと降りてしまえばよかったのに。むしろ見られたら『見たなら金よこせ』くらいの器量があってもよかった」と笑いを誘っています。

ここで語られるのは、女性の恥じらいが命に関わるほど強かった時代の話ですが、これはそのまま『三年目』の幽霊にも通じる要素です。

2. 他にもある「恥ずかしさ」にまつわる逸話

白木屋火事のように、「恥ずかしさ」が思わぬ事態を引き起こした事例は、歴史上いくつもあります。※所説あります。

① 太平洋戦争中の防空壕での事例

- 戦時中の防空壕では、狭い空間で人が密集するため、女性たちは「スカートの中が見えるのが恥ずかしい」と言って、しゃがむのをためらった。

- その結果、爆撃の際に適切な姿勢が取れず、被害を受けやすかったという逸話がある。

② 江戸時代の武家の娘の輿入れ

- 武家の娘が嫁ぐ際、婚礼の席で「お歯黒」が完全に乾いていないと、それを気にして口を開けず、うまく挨拶ができなかった。

- これが原因で「口下手な嫁」と誤解され、嫁ぎ先での立場が悪くなったという話が残っている。

③ 明治時代の銭湯事情

- 明治期には、銭湯で男女混浴が一般的だったが、文明開化とともに「西洋の価値観」が広まると、女性が裸を見られることを恥ずかしがるようになった。

- これにより、混浴文化が衰退し、現在のような男女別の銭湯が一般化した。

④ 舞妓の「恥じらい」の作法

- 京都の舞妓は、正式な場では歩き方ひとつにも「恥じらい」を見せるよう指導された。

- 特にお座敷での挨拶では、視線を伏せ、手を長く使って優雅に動くことで、「奥ゆかしさ」を演出していた。

- これが現代の「日本的な女性らしさ」の美学につながっている。

三年目を聞くなら「古今亭志ん生」

落語の名人・古今亭志ん生が演じる『三年目』は、幽霊の恨みよりも「見た目」を気にするユーモラスな噺。志ん生ならではの飄々とした語り口が、しみじみとした哀愁と滑稽さを絶妙に引き立てる。怪談のようでいて、人間の愚かしさがにじみ出る、まさに落語の醍醐味を味わえる一席。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

コメント