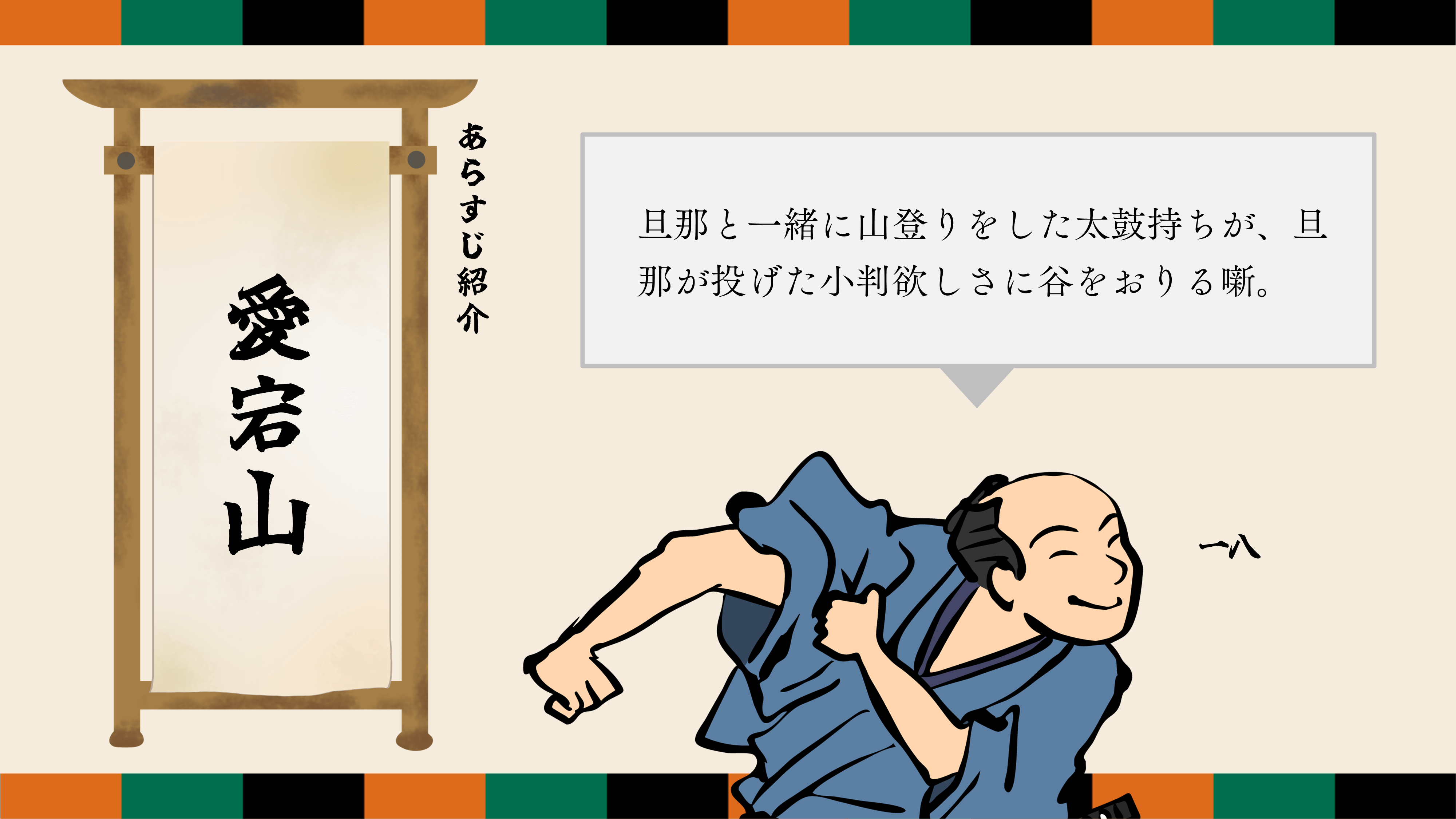

一言で「愛宕山」を解説すると…

旦那と一緒に山登りをした太鼓持ちが、旦那が投げた小判欲しさに谷をおりる噺。

主な登場人物

山へ登ろうと提案した旦那です!

旦那の太鼓持ちの一八です!

一八と同じ太鼓持ちで、後輩の茂造です!

愛宕山の詳細なあらすじ

幇間の一八と茂造は、大阪ミナミのお茶屋での失敗を経て、京の祇園町で働いていた。ある日、室町あたりの旦那と舞妓たちと共に春の野駆けに出かけることになり、愛宕山へ向かう。

山の麓に到着すると、一八と茂造は見栄を張って荷物をすべて持つことになり、威勢よく登り始めるが、すぐに疲れ果ててしまう。

なんとか茶店にたどり着いたものの、弁当は尻突きのせいでめちゃくちゃになっていた。

茶店で、旦那はカワラケ投げを楽しみ始め、次々と的に命中させる。一八も挑戦するが、うまくいかない。

旦那は「小判の方が投げやすい、一回やってみたかった」と言い、本当に小判を投げ始め、すべて投げ尽くしてしまう。一八は小判を拾いに行こうとするが、谷までの道は3里半もあり、熊や狼が出ると聞いて悩む。

それでも小判が欲しい一八は、大きな傘を使って谷に飛び降りようとするが、なかなか勇気が出ない。

見かねた旦那が茂造に背を押すように指示し、ついに一八は谷に落下して気絶するが、「小判はあるか」と思い出し、夢中で小判を拾い集める。

旦那が「それ、みんなお前にやるぞ!」と言うが、戻る方法がわからない一八は困り果てる。旦那が「オオカミに喰われてしまえ」と冗談を言う中、一八は着物を裂いて縄を作り、石を結んで竹に投げ、竹の反動を使って見事に上まで戻ることに成功する。

無事に帰還した一八「ただいま戻りましたぁ!」

旦那「で、小判はどうした?」

一八「あぁ下に忘れてきたぁ!」

【ゲオ宅配レンタル】で落語CDを借りる

今なら30日間無料で、期間無制限で月8枚まで無料で借りられる!!

画像参照元:ゲオ宅配レンタル

愛宕山とは?

画像参照:Yamarecoより

愛宕山(あたごやま)は京都市の北西部に位置し、標高924メートルを誇る京都盆地で最も高い山の一つである。山頂には愛宕神社があり、火伏せの神として信仰されている。

江戸時代には庶民の行楽地としても親しまれ、特に夏は涼を求める登山客、春や秋には紅葉狩りや野駆け(ピクニック)を楽しむ人々で賑わった。

道中には茶店が点在し、旅人や参拝者が休憩しながら弁当を広げるのが風流とされていた。現在でも愛宕山はハイキングコースとして人気があり、当時の文化の名残を感じることができる。

カワラケ投げとは?

画像参照:Wikipediaより

カワラケ投げ(瓦投げ)とは、素焼きの小皿(カワラケ)を山の上や崖から投げる遊びのこと。神社仏閣の境内などでも行われ、厄除けや願掛けの意味を持つことが多い。

愛宕山では、茶店の近くでカワラケ投げが楽しまれていた。投げ方はシンプルで、できるだけ遠くへ、または特定の的を狙って投げる。風に乗せて飛ばすことで、願いが天に届くと信じられていた。江戸時代の庶民が手軽に楽しめる遊びであり、山歩きの一つの娯楽として広く親しまれていた。

小判投げとは?

『愛宕山』の物語では、旦那が「小判を投げてみたかった」と言い出し、本当に投げ始めるという大胆な展開になる。実際には、小判を投げるという行為は遊びとして一般的ではなかったが、落語の中では豪快な金持ちの道楽として描かれている。

一八はこれを見て、「小判を拾えば儲けもの」と考え、何とかして谷に降りようとする。しかし、谷へ行く道のりは3里半もあり、熊や狼が出ると聞かされて困り果てる。それでも欲に駆られ、大きな傘を使って谷へ飛び降りるという奇想天外な行動に出る。

『愛宕山』におけるカワラケ投げと小判投げの役割

カワラケ投げは、庶民が気軽に楽しめる遊びであり、願掛けや厄除けという文化的な意味を持っていた。それに対し、小判投げは落語ならではの非現実的な誇張表現であり、登場人物の性格を際立たせる役割を果たしている。

旦那は豪胆な性格を象徴するかのように無造作に小判を投げる。一方の一八は、金に目がくらみ、あらゆる手を使って小判を手に入れようとするが、最後にはすべて忘れてしまうという間抜けな結末を迎える。

コメント