一言で「火焔太鼓」を解説すると…

商売下手な道具屋が古臭い太鼓を買ったら三百両で売れた噺。

主な登場人物

古い太鼓を買ってきた道具屋です!

道具屋の女房です!

道具屋の定吉です!太鼓をたたきました!

太鼓の音を聞いた御上から頼まれて道具屋と接触した武家の人間だ!

火焔太鼓の詳細なあらすじ

道具屋の甚兵衛は商売が下手で、客を逃してしまうことが多かった。ある日も、妻に「もっとちゃんと商売しておくれ」と叱られる。

最近も、客に売るべきでない物を売ってしまい、結果的に損をしていることが多かった。妻は、甚兵衛が最近、米屋の主人に火鉢を売ってしまったことで、寒い日に甚兵衛自身が米屋に火鉢に当たりに行く羽目になり、米屋の主人に「甚兵衛さんと火鉢、一緒に買っちゃった」と笑われたことを例に出し、嘆いていた。

そんな甚兵衛が「今日は儲かるものを買ってきた」と言って持ち帰ったのは、古くて汚い太鼓だった。妻は「そんな汚い太鼓が売れるわけない」と批判するが、甚兵衛は「古いからこそ価値がある」と反論する。

しかし、妻は「古いもので儲けた試しがない」と甚兵衛の過去の失敗を挙げて、さらに文句を言う。

その時、甚兵衛が息子の定吉に「この太鼓をはたいておけ」と言うと、定吉は面白がって太鼓をドンドン叩き始め、大きな音が出る。

それを聞いた侍が突然入ってきて「駕籠の中の殿様がこの太鼓を見たいとおっしゃっているので、屋敷に持って参れ」と命じる。

妻は「殿様は太鼓の音だけを聞いたのだから、実物を見て汚い太鼓だと分かったら叱られる」と心配するが、甚兵衛は「この太鼓は売れるかもしれない」と期待を抱いて屋敷に向かう。

屋敷に到着し、殿様に太鼓を見せると、殿様はその太鼓が「火焔太鼓」という貴重な名宝だと気に入り、買い上げることに決定する。

殿様の家来が「いくらで売るか、儲け時には儲けなければならない」と言うので、甚兵衛は両手を広げて「十万両だ」と大胆に要求する。

しかし、家来は「それは高すぎる」と言い、最終的に三百両で取引が成立する。

甚兵衛は三百両を手に入れて店に戻り、妻にそのことを伝えるが、妻は信じられない様子で「どうせ一分(安値)で売ったんだろう」と疑う。

甚兵衛が「十万両と要求したが、高すぎると言われて三百両で売った」と説明すると、妻は半信半疑ながらも「じゃあそのお金を見せてみな」と言う。

甚兵衛は得意げに、三百両を五十両ずつまとめて妻の前に並べ始める。

「百両だ、二百両だ」と一つずつ見せるたびに、妻は驚き、最終的に三百両を見た妻は感激して「お前さんは商売が上手だねえ」と褒める。

甚兵衛も「そうだろう、三百両も儲けたんだ」と自慢げに答える。

妻「やっぱり音の出るものは儲かるね!」

甚兵衛「次は半鐘を買ってこよう!」

妻「半鐘はいけないよ!おじゃん(失敗)になるから・・・」

火焔太鼓を聞くなら

火焔太鼓を聞くなら「古今亭志ん生」

元は小噺だった火焔太鼓を江戸に持ち込み、志ん生の新作落語として昇華させた。今や古典落語の名作として数えられる火焔太鼓。昭和の落語大スター古今亭志ん生の火焔太鼓は、いっぺん聞いて欲しい。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。

落語『火焔太鼓』を深掘り!実在する火焔太鼓と大金300両の価値とは?

落語『火焔太鼓』は、道具屋の甚兵衛がガラクタ同然の太鼓を仕入れたところ、それが実は名宝「火焔太鼓」だったという物語です。

しかし、実際に「火焔太鼓」という太鼓が存在することはご存知でしょうか?また、落語に登場する「300両」は当時の価値でどれほどの金額だったのでしょうか?

さらに、オチに登場する「半鐘」と「おじゃんになる」の関係についても掘り下げてみましょう。

1. 実在する火焔太鼓とは?

落語に登場する火焔太鼓は「古くてボロボロだけど実は価値がある」ものとして描かれています。

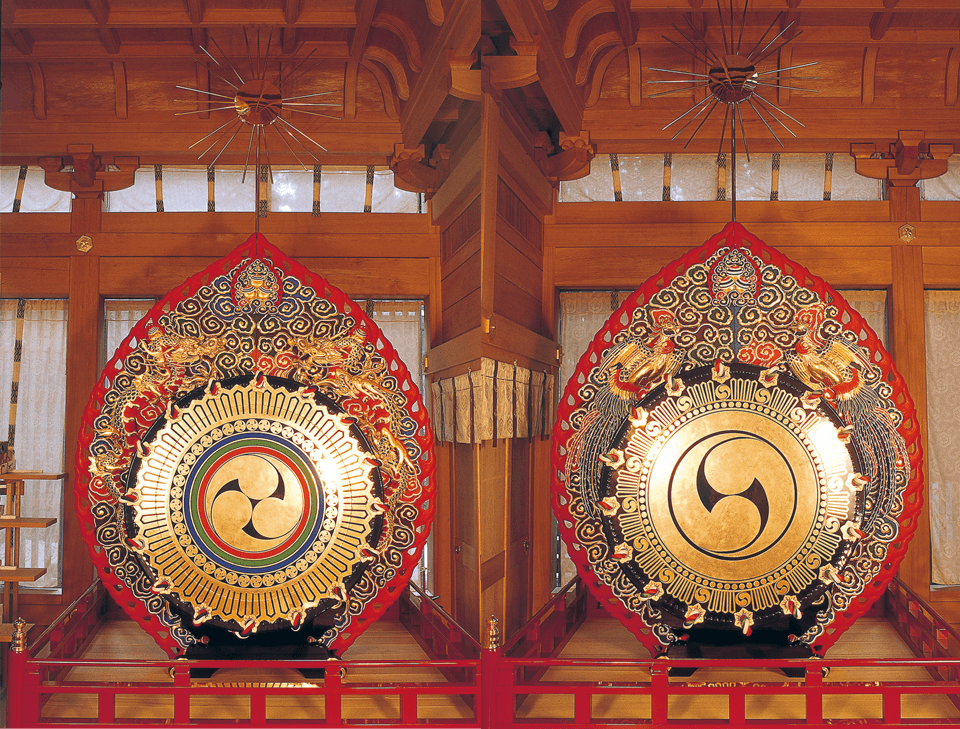

しかし、実際の「火焔太鼓」(鼉太鼓・だだいこ)は、雅楽で使用される格式高い楽器の一つであり、豪華な装飾が施されています。

実際の火焔太鼓(鼉太鼓)の特徴

画像参照:株式会社浅野太鼓楽器店より

- 雅楽に用いられる最大の太鼓

- 胴の周囲に五色の雲形板を配置し、炎のような装飾がある

- 金箔が貼られ、左方の太鼓には龍、右方の太鼓には鳳凰が刻まれている

- 常に左右一対で使われる

このように、実際の火焔太鼓は見た目が華やかで、落語のように「市場で見つかる」ようなものではありません。そのため、落語ではあえて「ボロボロの太鼓が実は名宝」というギャップを利用した笑いになっています。

2. 300両はどれくらいの価値?

甚兵衛が火焔太鼓を売って手に入れた「300両」という金額ですが、これは江戸時代においてどれほどの価値があったのでしょうか?

当時の生活費と比較

- 大工の年収:10両程度

- 米1石(約150kg):1両(庶民の1年分の米)

- 長屋の家賃(1か月):0.5〜1両

- 武士の給料(旗本クラス):50〜100石(50〜100両相当)

つまり、300両は庶民なら一生かかっても稼げない大金 であり、武士の中堅クラスでも手にできる金額ではありません。甚兵衛は一気に「大金持ち」となったわけです。

3. 「半鐘」と「おじゃんになる」の意味

最後に、甚兵衛の「次は半鐘を買ってこよう!」というセリフに対し、妻が「半鐘はいけないよ、おじゃん(失敗)になるから…」と言うオチについて解説します。

半鐘とは?

半鐘(はんしょう)は、江戸時代の火事の際に鳴らされた警鐘のことです。火事が起こると、町の火の見櫓(ひのみやぐら)にある半鐘が打ち鳴らされ、人々に警告を発していました。

「おじゃんになる」の語源

「おじゃんになる」とは「計画や努力が水の泡になる、失敗する」という意味ですが、この語源は 火事で全てが焼けてなくなる様子から来ている とされています。半鐘が鳴る=火事が起こる=すべてが台無しになる、という流れですね。

そのため、妻は「半鐘を買う」と言った甚兵衛に対し、「半鐘は火事の象徴だから、せっかくの商売の成功が台無しになってしまう」という意味で「おじゃんになるよ!」と返しているのです。

火焔太鼓を聞くなら「古今亭志ん生」

元は小噺だった火焔太鼓を江戸に持ち込み、志ん生の新作落語として昇華させた。今や古典落語の名作として数えられる火焔太鼓。昭和の落語大スター古今亭志ん生の火焔太鼓は、いっぺん聞いて欲しい。

\Amazon Audileで聞けます/

※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。

コメント